初心者におすすめ!人気の熱帯魚ベスト20!値段が安くて飼いやすい種類

コラムでは各社アフィリエイトプログラムを利用した商品広告を掲載しています。

アクアリウム初心者におすすめしたい、飼育しやすい熱帯魚ベスト20をご紹介いたします。

飼育魚を選ぶ際におさえておきたい下記の3ポイントを基準に、熱帯魚をランキング化しました。

- 餌をよく食べる

- 水質悪化に強い

- 価格が安く、購入しやすい

東京アクアガーデンが15年以上の水槽管理で感じた、飼育時の特徴や、サイズ・価格感・性格も解説しています。

熱帯魚水槽を始める際の、ご参考になれば幸いです。

目次

熱帯魚飼育初心者向け!まずは熱帯魚のことを知ろう

熱帯魚とは『熱帯地方に住む淡水魚・海水魚』のことです。

日本の在来種にはないようなカラフルな体色やユニークな姿・特性を持っており、アマゾン川や南洋などさまざまな地域から採取されています。

2cm程度の小型種から50cm以上の大型種まで輸入され、日本国内で繁殖(ブリード)されている魚種もおり、品種改良も盛んです。

アクアリウムショップやホームセンターなどで販売されている熱帯魚は、国内の問屋を通して流通しており安全性が高いです。

熱帯魚の飼い方や必要なアイテム、水槽設置方法についてはこちらをご覧ください。

熱帯魚にはどんな種類がいるのか

原産地に生息するワイルド種から品種改良された種類など、熱帯魚の種類は500以上存在しています。

例えば、「メダカ」の仲間も熱帯魚の中にいますが同じ環境に生息しているわけではありませんので、得意な水質などが異なり、体長や模様・色合いも大きく違いがあります。

複数の魚種を一緒に飼育することを『混泳』と呼びますが、それぞれの生態をよく理解し、得意な環境と性格相性が合う魚種を選ぶことで成功します。

安くて飼いやすい熱帯魚ベスト20!

このコラムの内容は動画でもご覧いただけます。

アクアリウム初心者が飼育しやすくて、値段の安い熱帯魚をランキング形式で20種類ご紹介いたします。

トロピカではYouTubeチャンネル『トロピカチャンネル』を公開しています。

コケの掃除方法から、水槽のレイアウト方法、事例まで、動画でわかりやすく解説しています。チャンネル登録をよろしくお願いします。

1位:アカヒレ

| サイズ | ~4cm |

|---|---|

| 価格 | 約872円〜(5匹) |

| 飼育の難しさ | ★☆☆☆☆ |

| 性格の特徴 | 非常に温和 |

| 混泳(複数飼育) | ◎ |

アカヒレは低温や餌不足、水質の悪化にも強いコイ科の熱帯魚で、寿命は2~3年ほどです。その強健さから、水槽立ち上げ時にテスト的に入れられるパイロットフィッシュとしても知られています。

ボトルでの飼育も可能で「コッピー」といった名称で瓶入りの状態で販売されることもある魚種です。

価格は安く、アクアリウムショップやホームセンター・通販などでもおおよそ1匹100円程度で買えます。

アカヒレは小さな見た目とは裏腹に強靭な生命力があるため、初心者でも飼育しやすいです。

ろ過装置を使用しない睡蓮鉢でも飼育が可能で、あまり手をかけなくても元気に泳いでくれるほどの丈夫さです。

オスメスをペアで飼うと、産卵期にはヒレを広げるオスの求愛行動や、オス同士の威嚇行動などを見ることもできます。

いつも以上に体色が鮮やかになったアカヒレは非常に美しいです。

大人しい性格のため、メダカやネオンテトラなどと一緒の水槽での混泳も可能です。

ただし、餌を食べるスピードが早いため、ゴールデンハニードワーフグラミーなどの動きが遅い魚と混泳させると、餌が行きわたらないこともあるので注意しましょう。

2位:ラスボラ・エスペイ

| サイズ | ~4cm |

|---|---|

| 価格 | 約872円〜(3匹) |

| 飼育の難しさ | ★★☆☆☆ |

| 性格の特徴 | 温和 |

| 混泳(複数飼育) | ◎ |

鮮やかなオレンジ色の体に黒いラインが入ったラスボラはコイ科の熱帯魚で、寿命はおおよそ2~3年ほどです。

ラスボラは「エスペイ」「ヘテロモルファ」「アイスポット」「ハナビ」「ヘテロブルー」などさまざまな色・柄の種類がいる、鑑賞性の高い熱帯魚です。

なかでも、エスペイは強健で穏やかな性格から初心者も安心して飼育できます。初心者におすすめしているアクアリウムショップがあるほどです。

繁殖は、できないわけではありませんが非常に難しい傾向にあります。国内に輸入されるラスボラ・エスペイは、ワイルド種(野生採集個体)が多いです。

原産国はタイやカンボジアなどの東南アジアで、弱酸性の軟水(高度が低い水)の池や川に生息しており、弱酸性傾向の水質でじっくりと飼い込むと体色の鮮やかさが増します。

ピンクがかかった色合いに成長することもありますし、特にオスは繁殖期になると体もヒレも赤くなり、見ごたえがあります。

オスはメスと比べ体高が低い傾向にあり、その違いからオスメスを見分けられます。

飼育は1匹ではなく、5~6匹以上で飼育すると群泳が見られますのでおすすめです。特に水草水槽ではそのオレンジの姿が水草の緑に映え、とても美しい水景になります。

水槽の中層~上層を泳ぐ性質があり、穏やかな性格なので、同じく小型魚のネオンテトラやプラティ、底床部を泳ぐコリドラスなどの熱帯魚と混泳が可能です。

3位:ネオンテトラ

| サイズ | ~3cm |

|---|---|

| 価格 | 約981円〜(10匹) |

| 飼育の難しさ | ★☆☆☆☆ |

| 性格の特徴 | 温和 |

| 混泳(複数飼育) | ◎ |

熱帯魚というと、ネオンテトラを思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。

ネオンテトラはカラシン科で、寿命は1~2年ほどの小型魚です。

原産国は南米のアマゾン川流域で、植物に由来するタンニンで茶色く染まった水に生息しています。

青と赤のコントラストがとても綺麗で、青いラインが光ってネオンのように見えることからこの名前が付いたと伝えられています。

価格が安く・水質変化に強く・温和な性格と3拍子揃っており、さまざまな生体と混泳できることから、熱帯魚飼育入門の代表種ともいえるほどアクアリウム初心者の方におすすめです。

ネオンネトラは人気の高さからブリード(人工繁殖)が盛んに行われ、どこのショップに行っても必ず取り扱いがあるほど流通しています。

しかし、繁殖環境を整えることが難しく一般家庭の水槽で繁殖させるのは困難です。

ラスボラ同様にこちらも群泳する魚種なので、飼育するときは5匹以上は水槽に入れたいところです。

小型魚ですが意外にも大食漢で、餌を食べるために他の魚に対して攻撃的になることがあります。餌の食べ過ぎで太り気味になることもありますので、与えすぎには注意しましょう。

また、ネオンテトラにそっくりな『カージナルテトラ』という熱帯魚がいます。性質や特徴はあまり変わりませんが、カージナルテトラのほうがネオンテトラよりも一回り大きく成長します。

水槽サイズに合わせて選ぶのも良いです。

4位:グッピー

| サイズ | オス~4cm/メス〜6cm |

|---|---|

| 価格 | 国産:1,308円~(1ペア)、外国産:約1,417円~(5ペア) |

| 飼育の難しさ | ★☆☆☆☆ |

| 性格の特徴 | 非常に温和 |

| 混泳(複数飼育) | ○ |

熱帯魚といえばグッピーを思い浮かべる方も多いでしょう。国産と外国産のグッピーがおり、外国産の方が安く販売されています。

グッピーはカダヤシ科というグループに属する熱帯魚で、日本のメダカと近い種類である卵胎生メダカの仲間で、寿命は1~2年ほどです。

非常に繁殖しやすいことでも知られています。卵胎生なので卵ではなく、稚魚の状態でメスのお腹から生まれてきます。

オスとメスを同じ水槽内に入れておいたところ、たった3~4匹だったグッピーが気が付いたら50匹以上に増えてる、ということもあるので、繁殖をさせるつもりでないならオスとメスは別水槽で飼育したほうがよいと言われるほどです。

品種改良を行いやすくドイツやシンガポールで盛んにブリードされています。オス・メスのペアで数万円するグッピーもいるほどで、世界中で愛好家たちが品種改良を重ねています。

温厚な性格で水質変化にも強いので初心者におすすめですが、アベニー・パファーのような肉食系の熱帯魚や気性の荒い熱帯魚との混泳は避けます。

ヒレが長いためにすばやく泳ぐことはできず体が小さいため、餌を他の熱帯魚たちに食べられてしまうこともありますので、しっかり給餌できているか注意深く観察しましょう。

原産国は南米ですが、旺盛な繁殖力、強靭な生命力のため世界中で帰化してしまい問題となっている一面もあります。日本でも沖縄や温泉地帯、首都圏だと多摩川で野生化したグッピーが繁殖しているようです。放流は絶対にせず、最後まで責任をもって飼育しましょう。

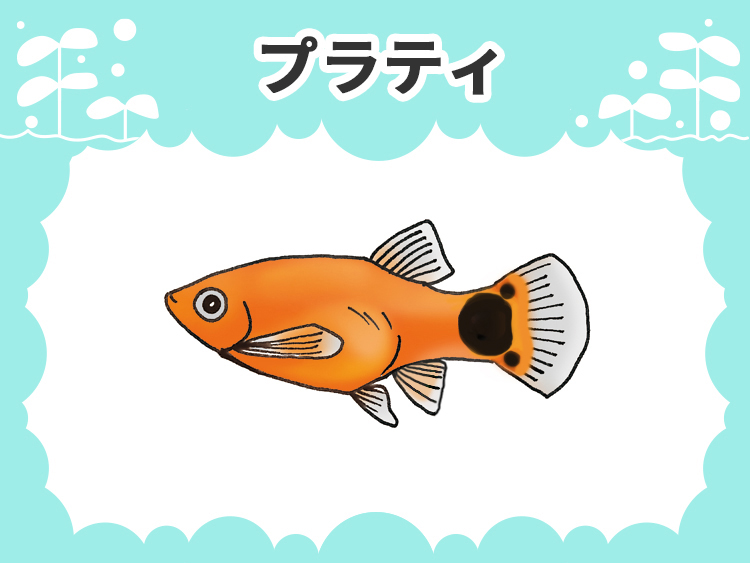

5位:プラティ

| サイズ | ~6cm |

|---|---|

| 価格 | 約900円~(4匹) |

| 飼育の難しさ | ★☆☆☆☆ |

| 性格の特徴 | 非常に温和 |

| 混泳(複数飼育) | ◎ |

グッピーと同様に丈夫で増えやすい熱帯魚にプラティがいます。

こちらもカダヤシ科のグループに属する、卵胎生メダカの仲間で寿命は1~2年ほどです。

悪い環境下でも生存することのできるプラティは、餌不足による飢えにも強い熱帯魚です。

卵胎生メダカは、すぐに繁殖する熱帯魚ですので、いつの間にか稚魚が生まれていることもあります。

原産国はメキシコですが、プラティもグッピーのように日本だけでなく世界中で繁殖・帰化しているので放流は絶対にやめましょう。

温厚な性格で他の熱帯魚との混泳も可能で、人に慣れやすいという特徴があります。

エサの時間になると水面近くで泳ぎ回り、エサを待つ姿はとてもかわいらしいです。

また低温にも強いので、エアコンがついている部屋などではヒーターなしで飼育することも可能です。

プラティは環境適応能力が高く、じっくり時間をかけて慣らしていけば、海水での飼育すら可能といわれています。

品種改良も盛んに行われており、黄色・赤・青・緑などさまざまなカラーバリエーションのプラティがいます。

ミッキーマウスプラティといって、尾ビレの付け根にネズミの顔ような模様がある改良品種が人気です。

6位:コリドラス

| サイズ | 最大6~10cm |

|---|---|

| 価格 | 約1,090円~(5匹) |

| 飼育の難しさ | ★★☆☆☆ |

| 性格の特徴 | 非常に温和 |

| 混泳(複数飼育) | ◎ |

コリドラスは、寿命は3~5年ほどの小型ナマズで、100以上もの種類が発見されています。

種類によって柄や大きさ、色、ヒレの長さ、口吻の長さに特徴があります。

観賞魚としても「パンダ」「ジュリー」「アークアトゥス」などといった数多くの種類が流通しています。

そのコレクション性の高さから、世界中にたくさんの愛好家がおり、コリドラス専用の水槽を立ち上げる方もいるほどです。

南米、特にアマゾン川流域に広く生息し、自然界では群れを作って暮らしています。

群れの匹数は大きなものだと数百〜数千匹にも達することがあるので、集団生活ができる温和な性格の熱帯魚であると知ることができます。

水槽では底層を泳ぐ熱帯魚で、砂の上に落ちた餌や枯れた水草などを食べることから「お掃除屋」としても知られています。

つぶらな瞳や尻尾を振って泳ぐ姿がかわいらしく、人気のある熱帯魚です。しかし、毒を持つ種類もいるため、素手での取り扱いには注意が必要です。捕まえるときには必ず網などを使用するようにしましょう。

とはいえ、性格はとても温厚で、常に水槽の底層を泳いでいるのでネオンテトラなど水槽の中~上層を泳ぐ熱帯魚との混泳が可能です。

基本的に、水槽の底に落ちた他の熱帯魚の食べ残しの餌を食べますが、それだけでは足りないのでコリドラス専用フードも与える必要があります。

また同種を複数匹飼育することで、繁殖も比較的簡単に狙えます。

繁殖を狙う際は、水草や土管などのレイアウト部材で隠れ家を多めに作ると成功しやすいですが、卵は他の熱帯魚に食べられやすいので見つけたらすぐに隔離してください。

7位:クーリーローチ

| サイズ | ~10cm |

|---|---|

| 価格 | 約872円~(3匹) |

| 飼育の難しさ | ★☆☆☆☆ |

| 性格の特徴 | 非常に温和 |

| 混泳(複数飼育) | ◎ |

クーリーローチはドジョウの仲間で、寿命は約10年と熱帯魚の中ではかなり長生きする種類です。体長は最大で12cm前後ほどで、短いヒゲにくりくりとした目が愛らしく人気があります。温和でなかには臆病なように神経質なものもいます。

黄色と茶色のストライプで目立つかと思いきや、水槽内で隠れるのがうまく日中は姿が見えないことが多いです。

インドネシアやマレーシアなどの東南アジアが原産で、池や沼などの流れの弱いところを好んで生息しており、水槽内では底層にいて、砂に潜る習性があります。

コリドラス同様、他の熱帯魚の食べ残した餌や枯れた水草を食べる習性がありますが、それだけでは足りない場合が多いので、沈下性タイプの餌を与えましょう。

性格にもよりますが、臆病な個体は電気を消した後に食事をすることもあります。

適応できる水質の幅が広いので、水槽の底のお掃除屋としてコリドラスと共に人気があります。

砂に潜る際、砂内部の止水域を撹拌してくれるため、水質浄化にも役立ちます。

しかし、砂に潜った際に水草を抜いてしまうことがあるのでその点は注意しましょう。

潜る性質から、大磯砂や角ばった砂利・砂を敷いた水槽で、クーリーローチを飼育するのは控えましょう。底床に潜った際に砂利で体を傷つけたり、ひげが切れてしまったり、目を傷つけて失明してしまうこともあります。田砂などの細かい砂、パウダータイプのソイルを選びましょう。

8位:ゴールデン・ハニードワーフ・グラミー

| サイズ | ~5cm |

|---|---|

| 価格 | 約1,857円~(3匹) |

| 飼育の難しさ | ★☆☆☆☆ |

| 性格の特徴 | 温和 |

| 混泳(複数飼育) | 〇 |

グラミー種の中でも小さな種類で体長は大きくても5cmほどで、寿命は3~5年くらい。小型グラミーの品種改良で生み出された種類で、原種の原産は東南アジアです。

ネオンテトラやカラシンなどと比較すると大きいですが、温厚な性格のため、混泳に向いている熱帯魚です。小さな水槽でも飼育できるので、ネオンテトラなどばかりではつまらない、というアクアリウム初心者さんにおすすめです。

胸ビレが変化してできた触覚のようなものを持っており、仲間同士のコミュニケーションや気になるものをつっつく仕草はとても可愛らしく、温和な性格とあたたか体色も相まって人気があります。

そしてゴールデン・ハニードワーフ・グラミーは、もう一つ変わった器官を持っています。ラビリンス器官と呼ばれる呼吸器官をエラに持っており、空気中から直接酸素を取り込むことができるため、酸欠に強いです。

おっとりした泳ぎ方なので、動きの速い熱帯魚に餌をとられないよう注意する必要があります。強い水流も苦手で、さらされ続けると衰弱してしまうこともありますので、ろ過フィルターの水流には気をつけましょう。

また、ゴールデンハニードワーフグラミーは繁殖を簡単に楽しむことができます。

泡巣(バブルネスト)と呼ばれる泡でできた巣を作り、そこに卵を生みます。泡はゴールデンハニードワーフグラミーの粘液と飼育水でできており、水面に浮かんでいるだけなのでとても脆いです。

水面まで伸びる水草を植えたり浮草を浮かべたりして、水流や他の生体から逃れられるようにレイアウトを工夫しましょう

9位:オトシンクルス

| サイズ | ~5cm |

|---|---|

| 価格 | 約926円~(3匹) |

| 飼育の難しさ | ★☆☆☆☆ |

| 性格の特徴 | 非常に温和 |

| 混泳(複数飼育) | ◎ |

オトシンクルスはコケ取り生体として有名な熱帯魚です。水槽の側面に張り付き、コケを食べます。アマゾン川・ブラジル原産の小型ナマズで寿命は約3年です。

水草水槽で目にすることが多いのではないでしょうか。

群泳することもなく、グッピーやネオンテトラのようにカラフルな体色をもつ熱帯魚ではないですが、コケを好んで食べる性質から、美しい水槽を保つためのお掃除屋として人気です。

水槽内に数匹入れておけばコケの発生を長期間抑えられるほど優秀です。

ガラス面や流木・岩・水草表面に発生し始めた藻をきれいに食べつくしてくれますが、スポット状ゴケや糸状ゴケなど、硬かったり長過ぎたりするコケは苦手です。

コケの少ない水槽では、餓死してしまうこともあるため、沈下性の人工飼料もたまに食べさせて飼育します。

人工飼料に慣れてしまったらコケを食べなくなることもあるので、人工飼料のあげすぎには注意が必要です。

適応できる水質は広く温和な性格なので、混泳時も喧嘩をすることがありません。

コケ防止の観点からもアクアリウム初心者におすすめの熱帯魚です。

しかし、水槽導入時の『水合わせ』でショックを起こしやすい一面がありますので、慎重に行ってください。

ガラス面にへばりついて、一生懸命にコケを舐め取るように食べる姿は可愛いものです。

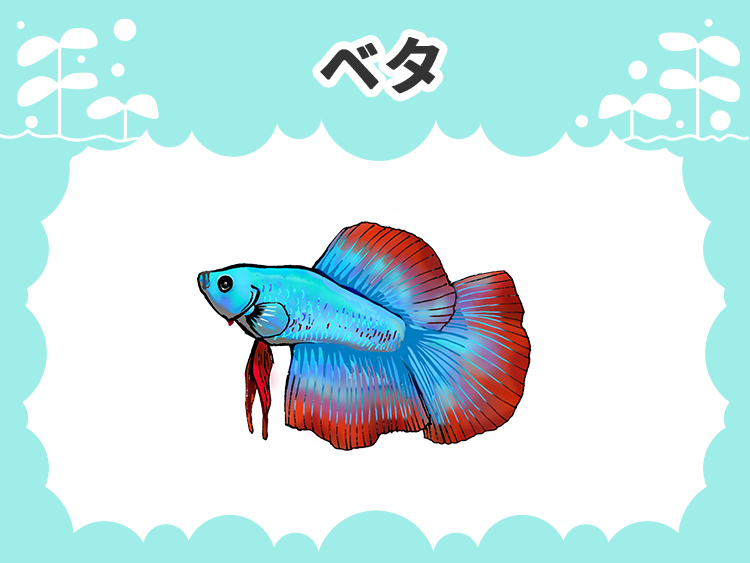

10位:ベタ

| サイズ | 5~7cm |

|---|---|

| 価格 | 約548円~(1匹) |

| 飼育の難しさ | ★☆☆☆☆ |

| 性格の特徴 | 魚には攻撃的・人懐っこい |

| 混泳(複数飼育) | × |

ベタは寿命は1~3年ほどの熱帯魚で、チョウセンブナの近縁種にあたります。

オスは金魚のように大きくなヒレを持つ鮮やかな淡水魚です。

アクアリウムショップだと千円~数千円で販売されていますが、ホームセンターや雑貨屋では瓶入りの状態で数百円程度の価格で販売されていることもあります。

価格の差は、ベタのグレードによるものです。コンテストに入賞するようなベタは、数万円にもなることがあります。

グッピーやプラティと同じく、世界中に愛好家がおり品種改良が盛んに行われています。

ヒレの形状などにより「クラウンテール」「ハーフムーン」「ダブルテール」「トラディショナル」など種類も豊富で、品評会も世界規模で行われているほど、世界中から愛される熱帯魚です。

原産地はタイで、池や水たまりのような流れのゆるやかな場所に生息しており、水流は苦手です。

しかし、水質悪化には強めでグラミーと同じく『ラビリンス器官』をもっているため、空気中から酸素を取り込むことができるので、ボトルアクアリウムにも向いています。

ただし、小さなボトルでは水質悪化が早いので、アクアリウム初心者は25cm以上の水槽で飼育するほうが失敗しにくいです。

本場タイでは「闘魚」として知られているほど、気性が荒いので同じ種類でもオスメス関係なく頻繁に喧嘩をします。どちらか一方が死ぬまで戦うこともあり、他の熱帯魚にも攻撃的なことが多いため基本的には単独飼育を行います。

一方で人懐っこく、飼い込んでいけば、さまざまな表情を見せてくれるとても魅力的な熱帯魚です。

11位:ホワイトプリステラ(白プリステラ)

| サイズ | ~5cm |

|---|---|

| 価格 | 約638円~(3匹) |

| 飼育の難しさ | ★☆☆☆☆ |

| 性格の特徴 | 非常に温和 |

| 混泳(複数飼育) | ◎ |

ホワイトプリステラは名前通り白色のプリステラで、原産国はブラジル・アマゾンです。

白い体色に黄色いヒレがかわいらしく、お腹の部分が透明に近い状態で、控えめな白色が水槽の中で上品に映えます。

当記事トップの水槽写真中央にうつっている白い熱帯魚も、ホワイトプリステラです。

上手く飼育すれば5年は生きることができ、体長も5cm程度まで成長します。

もともとプリステラ一属一種の熱帯魚で、本来は黒っぽい体に白と黒のストライプのひれをもつ熱帯魚です。稀に現れる白化個体を固定させた改良品種がホワイトプリステラです。

群泳する熱帯魚は数多く存在しますが、ホワイトプリステラは特に群泳しやすく、美しく群れて泳ぐ姿を見ることができます。

プリステラの群れにホワイトプリステラを加えることも可能で、白と黒のモノトーンでシックな群れを作ることもできます。

白や透明に近い体色は水草水槽との相性が抜群です。

性格は非常に温和で、他種と喧嘩することはまずありませんので、どんな種類の熱帯魚とも混泳ができるでしょう。

しかし、少し臆病なところもあり、水槽に1、2匹程度しかいない状態だと他の生体を怖がって物陰から出てこないこともあります。

10匹~ぐらいの群れを作れる匹数を飼育すると解決できますのでおすすめです。

遊泳域は中層~低層を好みますが、慣れてくると自由にあちこち泳ぎまわります。

元気がよすぎて水槽から飛び出してしまう事故もありますので、しっかりフタをして飼育しましょう。

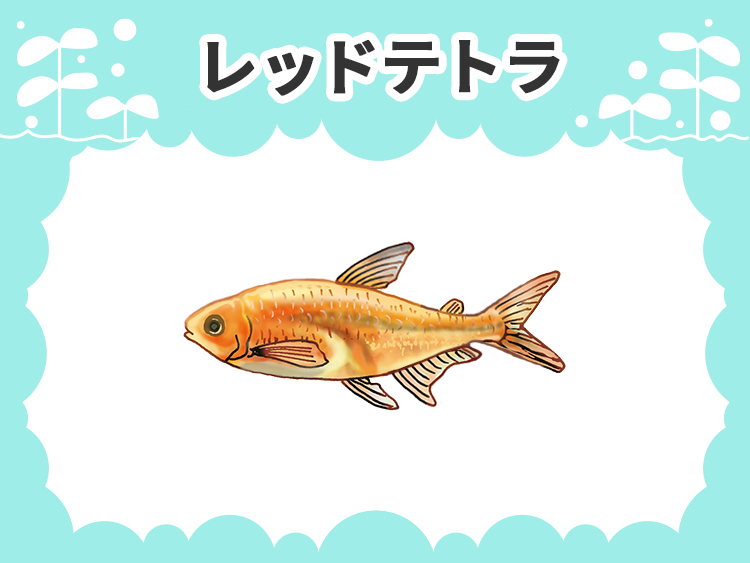

12位:レッドテトラ(ファイヤーテトラ)

| サイズ | ~2.5cm |

|---|---|

| 価格 | 約926円~(4匹) |

| 飼育の難しさ | ★☆☆☆☆ |

| 性格の特徴 | 非常に温和 |

| 混泳(複数飼育) | 〇 |

レッドテトラは、ファイアー・テトラともいい、オレンジ色で透明感のある体が綺麗な熱帯魚です。

飼い込むと深い赤みのオレンジになり、幻想的な姿を見せてくれます。

体長が2.5cmほどと、小さな熱帯魚ですが群泳する姿は水草に映えます。

レッドテトラはブラジルが原産の熱帯魚で、現地では少し濁った緩やかな流れのある川で群れを作って生息していますが、水槽飼育下では新しい水を好む熱帯魚なので、水換えは多めに行ったほうが体色が良くなる傾向にあります。

とはいえ、対応できる水質の幅が広く温和な性格なので、さまざまな種類の熱帯魚と混泳させられます。

体が小さいために口も小さく、餌を食べるのがやや苦手です。

水面に浮いている餌ではなく沈んできた餌を狙って食べる習性があるので、沈んでくる前に食べつくしてしまうほど食欲が旺盛な生体との混泳には向かないです。

また、姿が良く似たディープレッドホタルテトラという熱帯魚がいますが、こちらは群泳はあまりせず、とても臆病で水草やレイアウト部材の陰に隠れてしまいがちですが、レッドテトラよりも赤が濃いめの個体が多い美しい魚です。

どちらも赤く繊細な熱帯魚ですので、お好みで選ぶのも良いです。

13位:ラミーノーズテトラ

| サイズ | ~5cm |

|---|---|

| 価格 | 約926円~(3匹) |

| 飼育の難しさ | ★☆☆☆☆ |

| 性格の特徴 | 非常に温和 |

| 混泳(複数飼育) | ◎ |

赤い顔と縞模様がチャーミングなラミーノーズテトラは、3匹程度からでも群泳する傾向のある熱帯魚です。

アマゾン川の下流域やネグロ川が主な生息地で、ラミーノーズとは「ラム酒を飲んで鼻の頭が赤くなった」という意味です。

飼い込むと、顔の赤色が濃くなり、胸ビレあたりまで赤く染まります。

この鮮やかな赤い顔ですが、しばらく照明を消していて点灯させた直後などの『寝起き』には薄くなる特徴があり大変面白いです。

熱帯魚はまぶたがないので、起きているのか寝ているのか分かりにくいですが、ラミーノーズテトラはすぐに判断ができます。

寝起きから顔の赤みが濃くなってきたら、目が覚めた状態ですので餌はそれ以降に与えましょう。

基本的に温和な性格の熱帯魚ですが食欲旺盛で泳ぎも早いため、餌をとるのが苦手な熱帯魚と混泳させる際には、餌がいきわたっているか確認する必要があります。

体長は最大で5cm前後とテトラの中では大きめで、遊泳性が強い熱帯魚です。水槽のフタがないと飛び出してしまうことがあるので注意しましょう。

通常のラミーノーズテトラも十分に美しい熱帯魚ですが、ブリリアントヘッドラミーノーズテトラという更に美しさを追求した改良品種もいます。

こちらは頭頂から尾びれの付け根にかけてラメを散らしたような輝きがあり、とてもゴージャスな姿をしています。

価格は通常のラミーノーズテトラよりもずっと高いのですが、飼育環境や難易度は全く同じですので、見かけたら飼育に挑戦してみるのも楽しいです。

14位:シルバーモーリー

| サイズ | ~6cm |

|---|---|

| 価格 | 約872円~(4匹) |

| 飼育の難しさ | ★☆☆☆☆ |

| 性格の特徴 | 非常に温和 |

| 混泳(複数飼育) | ◎ |

シルバーモーリーはグッピーやプラティと同じ卵胎生で繁殖力が高い熱帯魚です。

1回で10匹以上の稚魚を出産することが多いので増えすぎに注意しながら飼育します。

北アメリカ原産のモーリーから改良した観賞魚で、人懐っこい性質を持ち、水槽に近づくと水面近くやガラス面に集まって餌をねだることがあります。

基本的には穏やかな性格ですが、中には自身よりも小さな魚種に対して攻撃的になってしまうこともあるので、混泳を始めたときは水槽内の様子をこまめに確認しましょう。

最大で5cm程度まで成長しますが、体の厚みと体高があり、がっしりとしているので、最大サイズまで成長すると見ごたえがあります。

特徴的なのは美しいシルバーの体色ですが、他にもブラックモーリー、バルーンモーリー、オレンジモーリー、ダルメシアンモーリーなど、さまざまな改良品種がおり、主に東南アジアでブリード・品種改良が盛んに行われています。いずれも繁殖力が強く、食欲が旺盛で元気な種類です。

モーリーが簡単に増えるのは前述のとおりですが、気をつけたいのがモーリーの交雑です。モーリーの仲間は、同種同士で繁殖を行えます。

交雑種は両親のどちらかの体色になることはなく、さまざまな要素が混ざり合った鈍い発色になってしまうことが多いです。

綺麗な体色を維持して飼育・繁殖を続けたい方は同品種のモーリーだけを水槽に入れるようにしましょう。

15位:エンゼルフィッシュ

| サイズ | 平均15cm~ |

|---|---|

| 価格 | 国産:約2,180円~(3匹) |

| 飼育の難しさ | ★★☆☆☆ |

| 性格の特徴 | 気が強め |

| 混泳(複数飼育) | △ |

ネオンテトラやグッピーと共に、熱帯魚を代表する種類といえるエンゼルフィッシュですが、飼育しやすい部類の魚種です。

しかし、性格はややきつめで、混泳させると他の熱帯魚を追いかけまわしたり攻撃することが多いので、混泳にはコツが必要とされます。

肉食性が強く、特にエビ類はエンゼルフィッシュが好んで食べてしまうので、同じ水槽に入れることはなるべく避けましょう。

混泳相手は、同程度サイズの熱帯魚や、エンゼルフィッシュ同士が安全です。

ただし、プレコなどの夜行性の熱帯魚は、エンゼルフィッシュが眠っている間に体をかじることがあります。

エンゼルフィッシュは昔からアクアリストに人気のあるため、品種改良が盛んに行われています。

基本的なフォルムは変わりませんが、ヒレが長かったり、体色に違いがあったり、存在感抜群で水槽の主役になれる品種ばかりです。

しかし、エンゼルフィッシュのなかで特に人気なのがワイルド種で、野性味あふれる姿が世界中の愛好家を惹きつけてやみません。

種類によりますが、体長は最低でも15cm、最大で30cmになるものもいるので、成魚の飼育にはそれなりに大きな水槽が必要とされます。

ヒレの形状により上下に大きくなりますので、高さ45cm以上の水槽がおすすめです。

16位:ラスボラ・ヘテロモルファ

| サイズ | ~3cm |

|---|---|

| 価格 | 約1,035円~(6匹) |

| 飼育の難しさ | ★☆☆☆☆ |

| 性格の特徴 | 非常に温和 |

| 混泳(複数飼育) | ◎ |

ラスボラ・ヘテロモルファは上記で紹介したラスボラ・エスペイと似ていますが、お腹の黒いラインの太さが異なり体高がある魚種です。

ときどき、ラスボラ・エスペイと混同されて販売されることがあるほど似ていますが、違いを知るとそれぞれの良さが分かってくるかわいらしい熱帯魚です。

寿命は3~5年ほどで、水道から出したばかりの新しい水よりも、ある程度時間が経って安定した水質を好む傾向にあります。

しかし水換え頻度を減らしてしまうことは水槽にとってマイナスなので、生体の様子を確認しながら少量をこまめに水換えするようにしましょう。

ラスボラ・エスペイと同様に、10匹以上で飼育すると、群泳する傾向があります。

ラスボラ・ヘテロモルファは多くの熱帯魚と同様に、飼い込むことで体色が鮮やかになります。

インドネシア原産で、ラスボラ・エスペイとほぼ同じ地域に生息しています。ラスボラの仲間はブリードが難しいため、流通している個体は主にワイルド種です。

採取地によって体の色や形状が若干異なるので、アクアリウムショップを巡って観察してみても面白いです。

実はこのラスボラ・ヘテロモルファ、かなり古くから鑑賞用として親しまれてきた魚なのですが、1990年代にどうやらラスボラ属ではないと分かり、トリゴノスティグマ属に分類し直されたという面白い歴史があります。

それでも長く親しまれてきたため、現在でも『ラスボラ』の名称で流通しています。

17位:トランスルーセントグラスキャット

| サイズ | ~10cm |

|---|---|

| 価格 | 約1,090円~(2匹) |

| 飼育の難しさ | ★★☆☆☆ |

| 性格の特徴 | 非常に温和 |

| 混泳(複数飼育) | 〇 |

トランスルーセントグラスキャットは、体が透明であるユニークな熱帯魚で、群泳する習性があります。

原産国はタイやインドネシアのボルネオ島です。

透けている体が目を惹きますが、ナマズの仲間でありヒゲも生えています。外敵から身を守るために、目立ちにくい透明色へ進化していったと考えられています。

骨と内臓以外はすべて透明、目立つ内臓は頭の方にコンパクトにまとめられていて、見える部分を最大限に少なくしています。

病気などが原因で体調を崩しているときは、透明な部分が白く変色する為、体調の判断がしやすいです。

温和な性格ですが見た目通りの繊細さがあり、仲間の匹数が少ないと物陰に隠れてしまいがちです。ある程度の匹数を飼育すれば水槽の中層を泳ぎ、幻想的な雰囲気を醸し出します。

しかし、見た目や性格に似合わず、意外に大食漢です。

サイズの小さい熱帯魚やエビは口に入ると食べられる可能性が高いため、混泳は避けましょう。

元々は夜行性である為、照明がついている時よりも、消えてからの方がよく餌を食べます。

性格に繊細さがあるものの、強健な熱帯魚なので、アクアリウム初心者でも飼育しやすいです。

水質悪化にも強く、水換えの頻度が長くても問題なく飼育できることがあります。

また、台湾では野生化し固有種の卵を食べてしまうという問題が発生しているようです。

他の熱帯魚も同じですが、絶対に放流はしないでください。

18位:アフリカンランプアイ

| サイズ | ~3.5cm |

|---|---|

| 価格 | 約1,090円~(10匹) |

| 飼育の難しさ | ★☆☆☆☆ |

| 性格の特徴 | 非常に温和 |

| 混泳(複数飼育) | 〇 |

アフリカンランプアイは、目が青く光っているように見える不思議な雰囲気の熱帯魚です。

実際に発光しているわけではなく、外部からの光を反射しています。

アフリカンの名の通りに、カメルーンやナイジェリアといったアフリカ原産でメダカの近縁にあたるお魚です。

グッピーやネオンテトラと比較すると地味目な熱帯魚ですが、上品で落ち着いた色合いなので、他の熱帯魚との混泳に向いています。

遊泳域は比較的上層を好みますので、寂しくなりがちな水槽上部を彩るのに丁度よい種類です。

急激な水質変化に弱い傾向がありますが、それさえ気をつけていれば丈夫で飼いやすく、水質に慣れれば体調を崩しにくくなるという特徴があります。

そしてメダカと同様、繁殖が比較的狙いやすい熱帯魚でもあり、飼育環境がよければアクアリウム初心者でも繁殖させることができます。

ランプアイ単種での飼育を行うと繁殖の成功率が上がりやすいです。

改良品種としてアルビノアフリカンランプアイという白化個体を固定させたものもいますが、流通量は少ないようです。

体長は最大でも3cm程度と小柄ですが、入荷時の若い生体は1cmくらいとさらに小さいため、なるべく多めの匹数を購入し群泳させるとよいです。

他の小型魚(カラシンの仲間など)と比べてもかなり小さいため、餌をうまく食べられないことがあります。給餌の際は、餌がいきわたっているかを観察しながら行いましょう。

エンゼルフィッシュなど中~大型魚との混泳は、食べられてしまう恐れがあるので向いていません。

19位:ブルーアイラスボラ

| サイズ | ~3cm |

|---|---|

| 価格 | 約950円~(5匹) |

| 飼育の難しさ | ★☆☆☆☆ |

| 性格の特徴 | 非常に温和 |

| 混泳(複数飼育) | ◎ |

ブルーアイラスボラの体色は一見地味ですが、アフリカンランプアイと同じく目の縁が青く光るという魅力があります。

アフリカンランプアイは目の上部が光るのに対し、ブルーアイラスボラが光るのは目の下部です。

インドネシア原産でラスボラの仲間にあたる小型魚です。

アフリカンランプアイより光る部分が少し大きく、水草の茂みから覗く青い光は爽やかな美しさがあります。

ミクロソリウムやクリプトコリネ、アヌビアス・ナナなど、濃い緑の水草水槽で泳がせるとコントラスト効果でより一層、光る眼を楽しめます。

体長は約3cmと小さく、アフリカンランプアイより黒っぽい体色で、背びれに入る白と黒のツートンカラーが特徴です。

他のラスボラの仲間と同じく丈夫で、選り好みせずに餌を食べてくれるため、アクアリウム初心者でも飼育しやすいです。

少し珍しいイメージのある熱帯魚ですが、価格が安めで飼育に挑戦しやすい魚種としておすすめできます。

よく似た種類の熱帯魚にアイスポット・ラスボラという種類がいます。こちらもラスボラの仲間には変わりないのですが、決定的なのが目があまり光らないという点です。

成長するとブルーアイラスボラより大きく成長するため、見分けがつけられるようになります。

間違えがちですが、ブルーアイラスボラの目の光り方には個体差があるのですが、あまり光らない場合は他種の可能性があります。

20位:ボララス・ブリジッタエ

| サイズ | 約1.5~2cm |

|---|---|

| 価格 | 約2,000円~(5匹) |

| 飼育の難しさ | ★☆☆☆☆ |

| 性格の特徴 | 非常に温和 |

| 混泳(複数飼育) | 〇 |

ボララス・ブリジッタエは体長が約1.5cmと、ごく小型の熱帯魚です。

しかし、ボララスの仲間の中では最も美しいとも評されるほどに体色は濃く鮮やかで、黒いラインがポイントになっていて存在感は抜群です。

インドネシアのボルネオ島が原産国でアカヒレと同じコイの仲間であり、水質変化に強く飼育難易度は高くありません。

とても人気のある種類で、飼い込んでいくにつれ体色が美しくなり、水草水槽に入れると緑色がボララス・ブリジッタエを引き立ててくれます。

体長の小ささから、小型の容器での飼育に向いており、ボトルアクアリウムや小型水槽にアクセントとして入れてみてもよいでしょう。

餌は口が非常に小さいため、細粒タイプを与える必要があります。

温和なので混泳も可能ですが、体の大きな熱帯魚に襲われてしまう可能性があります。混泳相手の体長や性質をよく考慮してから導入し、危険ならすぐに隔離しましょう。

小さなボララス・ブリジッタエですが、実は繁殖を狙いやすいことでも有名です。水草などが適度に生え、隠れ場所が確保できる環境であれば、いつの間にか卵を生んでいることもあります。

ただし卵も稚魚もとても小さく、食べられてしまうことが多いので慎重に隔離してやることが大切です。

よく似た熱帯魚に、ボララス・マキュラータという種類がいます。

ボララス・マキュラータもボララス・ブリジッタエも、色合い・体型・体長がかなり似ていますが、よく見ると模様がライン状(ブリジッタエ)とスポット状(マキュラータ)であることから判別できます。

それでも、とにかく小さいのでベテランでも見間違えることがあり、原産国からの仕入れ時に混同された状態で届くこともあるようです。

番外編:初心者でも飼育しやすいエビ2種!

エビはコケや餌の食べ残しなどの汚れを食べてくれる頼もしいお掃除生体です。

熱帯魚のタンクメイトとしてエビが導入されているのをよく目にしますが、『水質に敏感』などの特徴から、飼育は難しいのではと悩まれる方もいらっしゃいます。

初心者でも飼育しやすい、丈夫で混泳におすすめなエビ2種をご紹介いたします。

ヤマトヌマエビ

| サイズ | ~5cm |

|---|---|

| 価格 | 約848円~(5匹) |

| 飼育の難しさ | ★☆☆☆☆ |

| 性格の特徴 | 温和 |

| 混泳(複数飼育) | 〇 |

ヤマトヌマエビは昔から水槽のコケ取り・掃除屋として知られています。

日本原産のエビで、川岸の草が繁茂している場所に棲んでおり、自然が豊かな場所では自分で採取することもできます。

エビといえば、稚エビがたくさん生まれるイメージもありますが、ヤマトヌマエビは『汽水域で卵を生み、幼生は汽水で成長し、淡水域へ戻り成体になる』という特徴があるため、自宅では増やすことが難しいです。

エビを水槽に入れたいけれど繁殖はさせたくない、という場合には、ヤマトヌマエビを選ぶとよいでしょう。

熱帯魚を襲うこともなく、小型エビのなかでは、水質変化にも比較的強いのでアクアリウム初心者さんにもおすすめのエビです。

ただし、最大で体長5cmまで成長することもあるため、その点は注意しましょう。

そこまで成長するとレイアウトによっては非常に目立ちますので、大型化することも考慮しからの導入をおすすめします。

ヤマトヌマエビは甲殻類なので、脱皮を繰り返しながら成長しますので、時々、水槽の中に抜け殻が落ちていることがあります。

初めは死んでいるのでは、と勘違いをしてしまうこともありますが、自分で脱皮殻を食べてしまうので、取り除くにしても落ち着いて対応しましょう。

大型であるため食欲やハサミの力も強く、餌が少ないと水草の新芽をかじる・植えたての水草を抜いてしまうこともあります。

その場合はエビの餌を与えるようにしましょう。

ミナミヌマエビ

| サイズ | ~3cm |

|---|---|

| 価格 | 約630円~(20匹) |

| 飼育の難しさ | ★☆☆☆☆ |

| 性格の特徴 | 温和 |

| 混泳(複数飼育) | 〇 |

ミナミヌマエビはヤマトヌマエビと比べると小型のエビです。

こちらも日本原産のエビで、ヤマトヌマエビと同じ環境で、網ひとつあれば容易に採取することができます。

ミナミヌマエビも脱皮を繰り返しながら成長していきます。

大きな違いは、ミナミヌマエビは、淡水水槽で繁殖が可能なことです。水質が安定していれば、どんどん増えていきます。

しかしエビの幼生は熱帯魚たちにとって、生餌と同じです。

隠れられる場所がないと、生まれたそばから食べられていってしまうのでウィローモスの茂みやエビシェルターなどを用意してあげましょう。

コケや水槽内の掃除能力は体が小さいためヤマトヌマエビに劣りますが、容易に飼育できることが魅力です。

とはいえ、エビの仲間は根本的に水質の悪化や水温の急変に弱いです。

ミナミヌマエビが死んでいたら水槽内の環境が何かしら変化してしまった、というように、水槽の状況のバロメーターにもなりますので、日頃からよくご観察してください。

小型エビ類の人気種にレッドビーシュリンプと呼ばれる赤と白が特徴の美しいエビがいますが、ミナミヌマエビの改良品種であるとされており、シルエットはとても良く似ています。

ただし、ミナミヌマエビ以上に水質変化に敏感なので、飼育にはコツがいります。

同じミナミヌマエビの改良品種ならば、チェリーレッドシュリンプという種類がミナミヌマエビとほとんど変わらない環境で飼育ができ、繁殖も簡単なのでおすすめです。

水槽のお掃除をしてくれる生き物は、こちらのコラムでご紹介しています。

まとめ:初心者におすすめ!人気の熱帯魚ベスト20!値段が安くて飼いやすい種類

アクアリウム初心者におすすめな、値段が安く飼いやすい熱帯魚をランキング形式で20種類+エビ2種類をご紹介しました。

魅力的な熱帯魚がばかりですが、慣れないうちは1~2種類に魚種をしぼり飼い始めたほうが管理しやすくおすすめです。

焦らず熱帯魚と向き合うことで、飼育に必要な知識が身に付いていきます。

飼いたい熱帯魚について、育て方や病気などについての知れば知るほど奥深いのが熱帯魚飼育の魅力です。

繁殖や混泳など、気になる要素がたくさんありますので、ぜひ熱帯魚飼育を楽しんでいただきたいです。

続編のベスト21~40はこちら!

安くて飼いやすい!初心者におすすめな熱帯魚 BEST 20 一覧表

| アカヒレ | ラスボラ・エスペイ | ネオンテトラ | グッピー | プラティ | コリドラス | クーリーローチ | ゴールデンハニードワーフグラミー | オトシンクルス | ベタ | ホワイトプリステラ | レッドテトラ | ラミーノーズテトラ | シルバーモーリー | エンゼルフィッシュ | ラスボラ・ヘテロモルファ | トランスルーセントグラスキャット | アフリカンランプアイ | ブルーアイラスボラ | ボララス・ブリジッタエ |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| アカヒレの特徴 | ラスボラ・エスペイの特徴 | ネオンテトラの特徴 | グッピーの特徴 | プラティの特徴 | コリドラスの特徴 | クーリーローチの特徴 | ゴールデンハニードワーフグラミーの特徴 | オトシンクルスの特徴 | ベタの特徴 | ホワイトプリステラの特徴 | レッドテトラの特徴 | ラミーノーズテトラの特徴 | シルバーモーリーの特徴 | エンゼルフィッシュの特徴 | ラスボラ・ヘテロモルファの特徴 | トランスルーセントグラスキャットの特徴 | アフリカンランプアイの特徴 | ブルーアイラスボラの特徴 | ボララス・ブリジッタエの特徴 |

| 中国原産コイの仲間 水質や水温にうるさくなく飼いやすい 非常に温和な性格 |

東南アジア原産コイの仲間 鑑賞性の高い色・柄 pHを低めにするとより 鮮やかな体色に成長する |

カラシンの人気種 水質変化に強い 群泳がおすすめ 食欲旺盛 |

美しい体色、柄 各国で品種改良が盛んに行われている 温和な性格 ヒレの怪我や病気に注意 |

卵胎生メダカの一種 鮮やかな体色で色・柄のバリエーションが多い 繁殖力・生命力が強い |

ナマズの仲間 種類がたくさんいる 水槽の低層を泳ぐ お掃除生体 |

ドジョウの仲間 寿命が長く10年程生きる 砂に潜る習性がある お掃除生体 |

品種改良された小型グラミー 酸欠に強い 泳ぐ&食べるスピードが遅いので注意 産卵時は泡巣を作る |

ナマズの仲間 コケを食べて水槽内を綺麗にしてくれる 人工飼料のあげ方や量が重要 |

闘魚と呼ばれる 品種改良・ブリードが盛ん ヒレが長いので怪我や病気に注意 |

カラシンの一種 温和で少し臆病な性格 飼育するなら10匹以上から |

別名ファイアーテトラ カラシンの中でも特に小型 口が小さく餌を食べるのが少し下手 |

カラシンの一種 鼻の先が赤い 水質によって赤の鮮やかさが変わる |

藻や油膜を食べる 丈夫だが細菌性の病気に弱い 卵胎生で繁殖力が強い |

知名度が高い品種 丈夫で育てやすい ヒレが長い 小さい生体を食べてしまう |

エスペイより腹の黒線が太い 弱酸性だとより鮮やかな体色に |

ナマズの一種 全身透明な魚 群泳する習性がある 小さい生体を食べてしまうことがある |

アフリカ原産のメダカ 目が青く光って見える 急激な水質変化に弱い |

背びれに黒い点がある 目が青く光って見える 小型なため他の魚に食べられやすい |

コイの仲間 最も美しいボララスと言われている 小型なため他の魚に食べられやすい |

| ★☆☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★☆☆☆☆ | ★☆☆☆☆ | ★☆☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★☆☆☆☆ | ★☆☆☆☆ | ★☆☆☆☆ | ★☆☆☆☆ | ★☆☆☆☆ | ★☆☆☆☆ | ★☆☆☆☆ | ★☆☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★☆☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★☆☆☆☆ | ★☆☆☆☆ | ★☆☆☆☆ |

| ~4cm | ~4cm | ~3cm | オス~4cm/メス〜6cm | ~6cm | ~10cm | ~10cm | ~5cm | ~5cm | ~7cm | ~5cm | ~2.5cm | ~5cm | ~6cm | 平均15cm~ | ~3cm | 〜10cm | 〜3.5cm | ~3cm | 1.5~2cm |

| 弱酸性~弱アルカリ性 | 弱酸性~弱アルカリ性 | 弱酸性~中性 | 中性~弱アルカリ性 | 中性~弱アルカリ性 | 弱酸性~中性 | 弱酸性~中性 | 弱酸性〜中性 | 弱酸性~中性 | 弱酸性~中性 | 弱酸性~中性 | 弱酸性~中性 | 弱酸性~中性 | 中性~弱アルカリ性 | 弱酸性~中性 | 弱酸性~中性 | 弱酸性 ~ 中性 | 弱酸性~中性 | 弱酸性〜中性 | 弱酸性~中性 |

| 10~27度 | 22~28度 | 20~28度 | 20~28度 | 20~28度 | 20~27度 | 20~28度 | 20〜28度 | 20~28度 | 25~28度 | 20~28度 | 20~27度 | 20~28度 | 23~27度 | 22~32度 | 22~28度 | 24〜28度 | 23~27度 | 20〜25度 | 20~28度 |

| 人工飼料・生餌 | 人工飼料、生餌 | 人工飼料、生餌 | 人工飼料、生餌 | 人工飼料、生餌 | 人工飼料、生餌 | 人工飼料、生餌 | 生餌、人工飼料 | コケ、人工飼料 | 人工飼料、生餌 | 生餌、人工飼料 | 人工飼料、生餌 | 人工飼料、生餌 | 人工飼料 | 人工飼料、生餌 | 人工飼料、生餌 | 人工飼料、生餌 | 人工飼料、生餌 | 生餌、人工飼料 | 生餌、人工飼料 |

| ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | ◎ | × | ◎ | ◯ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ |

※記載されている情報は各ショップ販売時の情報に基づいています。価格などは時期により変動する事がございますのであらかじめご了承ください。

初心者向けの熱帯魚について良くある質問

初心者が飼育しやすい熱帯魚を教えてください

初心者向きでない熱帯魚の種類とは?

大きく成長したり、性格がきつかったり、水質に敏感な熱帯魚です。

- ディスカス

- プレコ

- アロワナ

- スマトラ

- スネークヘッド

などは、初心者には向きません。こうした種類は中型水槽以上の大きな水槽が必要です。

スマトラは小さな熱帯魚ですが、気性が荒いため他の魚との混泳にはあまり向きません。

初心者におすすめの熱帯魚の特徴とは?

初心者が熱帯魚飼育をする際の注意点とは?

こまめな掃除を行うことで、短期間でトラブルが起きてしまう確率が下がります。

水槽サイズによって掃除ペースは異なりますので熱帯魚たちの様子を観察して行いましょう。試験紙などで水質をチェックすると解りやすいです。

お問い合わせ

水槽や機材、熱帯魚のレンタル・設置・メンテナンスがセットになった水槽レンタル・リースサービス、

お手持ちの水槽をプロのアクアリストがメンテナンスしてくれる水槽メンテナンスサービス、

水槽リニューアルサービスや水槽引っ越しサービスなど様々なサービスがございます。

お見積りは無料となっておりますのでお気軽にお問い合わせください。

水槽メンテナンス

水槽メンテナンス 水槽レイアウト

水槽レイアウト アクアリウムテクニック

アクアリウムテクニック 水槽レンタルサービス・水槽リースサービス

水槽レンタルサービス・水槽リースサービス メディア掲載

メディア掲載 水槽器具類

水槽器具類 ろ過フィルター

ろ過フィルター 水槽用照明

水槽用照明 水草

水草 熱帯魚飼育

熱帯魚飼育 金魚飼育

金魚飼育 メダカ飼育

メダカ飼育 エビ飼育

エビ飼育 その他の生体飼育

その他の生体飼育 水槽用ヒーター

水槽用ヒーター 水槽メンテナンス道具

水槽メンテナンス道具 水槽・飼育トラブル

水槽・飼育トラブル お魚図鑑

お魚図鑑 水草図鑑

水草図鑑 メダカ図鑑

メダカ図鑑 お悩み相談フォーム

お悩み相談フォーム

![(熱帯魚)クーリーローチ(約5cm)<6匹>[生体]](https://m.media-amazon.com/images/I/51grQP8G7AL._SL500_.jpg)

![(熱帯魚)白プリステラ (約2cm)(5匹)[生体]](https://m.media-amazon.com/images/I/41k1OraCqvL._SL500_.jpg)

![(熱帯魚)ラミーノーズテトラ (約2cm)<6匹>[生体]](https://m.media-amazon.com/images/I/51nYeF4D1LL._SL500_.jpg)