グロッソスティグマで緑の絨毯を作る方法!実例写真・画像で徹底解説!

コラムでは各社アフィリエイトプログラムを利用した商品広告を掲載しています。

いまもなお、水草水槽の憧れであり、人々を魅了する水草と言えばやはりグロッソスティグマではないでしょうか。

グロッソスティグマが美しく絨毯(じゅうたん)となって光合成している姿は見とれてしまいます。

しかし、残念ながら初心者が簡単にできるほどグロッソスティグマの育成は簡単ではありません。

経験者の中には失敗し諦めてしまう方も多いことでしょう。

それゆえに憧れであり続ける水草であることと思います。

そこで、初めてグロッソスティグマに挑戦する方、また今までうまくいかなかった方へ向けて、グロッソスティグマの絨毯の作り方を解説していきます。

目次

水草絨毯を作る準備

グロッソスティグマの絨毯を作るために、本格的な水草育成設備を整えることは必須です。

下記設備は準備するようにしましょう。

- ソイル

- 二酸化炭素添加設備

- 酸素添加設備

- 水草育成用照明

- ろ過器

- 水温調整設備

次に、1つ1つ必要な理由を解説していきます。

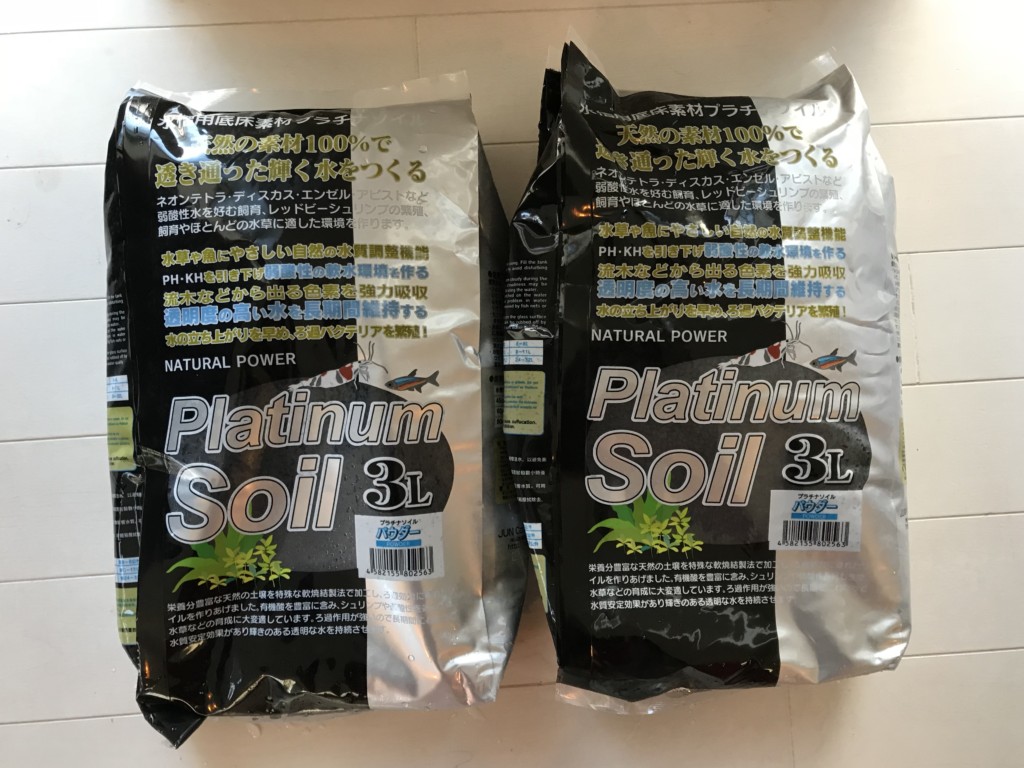

グロッソスティグマの絨毯を作る方法1:ソイルを使う

グロッソスティグマの絨毯を作る上で最も大切な要素である底床。こちらは必ずソイルを使用しましょう。

理由は、ソイルを使用しなければグロッソスティグマの育成が困難だからです。

■ソイルの粒サイズについて

ソイルの粒は細かいタイプが適しています。

グロッソスティグマの根は非常に短いため、ソイルの粒が大きいと植栽する際に根が引っ掛かりにくくなることで浮いてきてしまいます。

浮いてしまうと何度も植え直ししなければならなくなるため、手間がかかります。

このことから、とくに初めてグロッソスティグマを植栽する場合は、パウダータイプかスーパーパウダーなどの細かいソイルを用意しましょう。

ソイルの種類について

ソイルの種類で栄養系ソイルと吸着系ソイルとありますが、どちらを選んでいただいても良いです。

しかし、初めてグロッソスティグマを育成するのであれば、吸着系ソイルをオススメします。

その理由は、メンテナンスフィッシュとしてヤマトヌマエビを入れずに済むからです。

通常、グロッソスティグマは根が短く抜けやすいため、植栽直後はヤマトヌマエビなどのメンテナンスフィッシュを入れることを控えることが一般的です。

しかし、栄養系ソイルを使ってエビを入れないと、植栽直後から水槽内に栄養を放出するため、初期段階でグロッソスティグマがコケに覆われ枯れてしまうケースが考えられます。

このようなことで失敗する可能性をなくすため吸着系ソイルをオススメします。

ただし、吸着系ソイルを使用する際には必ず固形肥料を使いましょう。

吸着系ソイルでは、底床肥料を入れずにいると栄養が不足し美しく育成できません。

底床肥料は栄養系ソイルと比較し、水槽内に栄養を放出しにくいため定量使用しても問題ありません。

今回は、下記の「テトラ イニシャルスティック」を使用いたしました。

ソイルの色について

ソイルの色についてはブラックでもブラウンでも良いです。

ただ、オススメはグロッソスティグマの色が映えるブラックソイルです。

グロッソスティグマの絨毯を作る方法2:CO2添加装置(高圧二酸化炭素)

二酸化炭素ボンベを使用し、強制的に二酸化炭素を水槽内に添加します。

添加量としては、1秒に1滴程度を目安に設定しましょう。

今回の事例では、大型二酸化炭素ボンベを使用しました。

添加時間は、必ず水槽照明時間に合わせ添加してください。万が一、照明が消えている時間に二酸化炭素を添加してしまいますと、水槽内の酸欠やpH低下となり生体へ悪影響が発生します。

そのため、電磁弁という機材を使用し照明タイマーへ割り込ませて接続すると、簡単に照明と連動できるためおすすめです。

グロッソスティグマの絨毯を作る方法3:エアレーション(酸素添加)設備

これはエアーポンプ設備のことです。夜間エアレーションすることでpHの安定化と酸欠防止、さらに油膜対策となります。

そのため、夜間は水槽内が酸欠やpH低下につながる可能性があります。

油膜については、水草の光合成を優先させているため、常時水面を泡立てないようにする必要があります。水面を泡立てると、せっかく添加した二酸化炭素が空気中に逃げてしまうためです。

しかし、水面の動きを抑えることで油膜が発生してしまうため、悪影響のない夜間にエアレーションで油膜を解消する方法が一般的です。

エアカーテンのように、泡が発生する面積が広いほど効果的です。

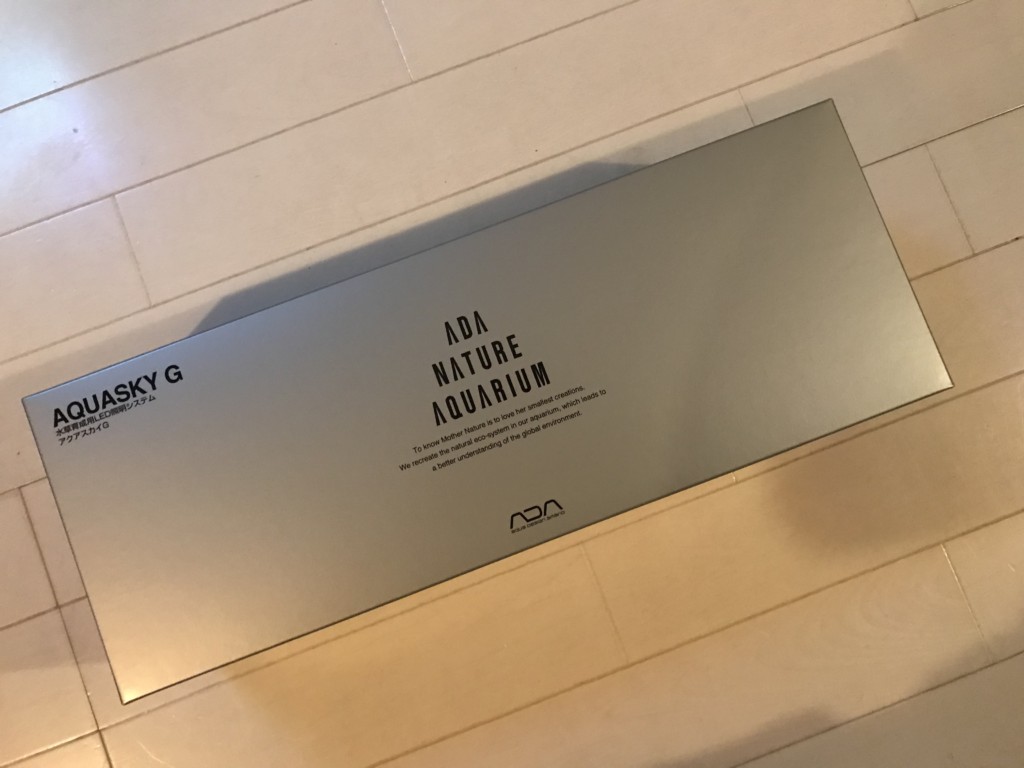

グロッソスティグマの絨毯を作る方法4:強力な水草育成用照明

選定には必ず、水草育成専用と記載のある照明を選びましょう。

メタルハライド照明、蛍光灯照明でも良いのですが、最近はLEDでも問題なく育成可能ですから、ランニングの電気代を考慮し水草育成用LEDをおすすめします。

そして、グロッソスティグマの絨毯を作る場合はとにかく明るくしてください。

例で言いますと、写真の水槽は水槽サイズ(W1200×D450×H450)ですが、60cm水槽用水草育成用LEDを4台設置しています。

水槽上部カバーがあるため、水槽と同サイズにしていませんが同サイズにするなら3本か4本は必要です。

グロッソスティグマの絨毯を作るには、強い光を照射することで上に伸びることを嫌がらせ、強制的に横へ伸ばす必要があるのです。

今回はコトブキのLED照明を使用しましたが、水草用LEDは他にも優れた種類がたくさんあります。特集記事もご参考下さい。

グロッソスティグマの絨毯を作る方法5:ろ過機材

グロッソスティグマだけではなく水草育成には外部フィルターを使用しましょう。

その理由は、まず水面を波立たせず光合成促進を優先できること、また水槽上部をオープンにすることで照明を水槽全体に照射できるためです。

昔から、上部フィルターは水草水槽には不向きと言われている所以は、この2点に該当していないからですね。

今回使用したのは、エーハイム2217と2213を各1台。2217をメインフィルター、2213をサブフィルターにしました。

グロッソスティグマの絨毯を作る方法6:水温調整機材の導入

保温用の水槽ヒーターは必ず設置しましょう。

もし余裕があれば水槽用クーラーも用意できると安心です。

水草は水温の上昇に非常に弱く、28度を超えると枯れてきてしまいます。

夏場は室内でも水温30度近くになることも珍しくないため、不安な方は導入することをおすすめします。

経験上、サーモスタット一体型より故障頻度が少ない気がするため、分かれているこちらを使用しました。

以上で準備完了です。

いよいよ植栽していきたいとおもいます。

グロッソスティグマの植え付け:実践編

まず、購入したばかりのグロッソスティグマは塊になっているため、細かくばらします。細かければ細かいほど綺麗に生え揃いやすいため、手間ですがここは時間をかけてばらしていきましょう。

ばらし終えたら、ピンセットで植栽します。根をやさしく挟み植栽していきましょう。

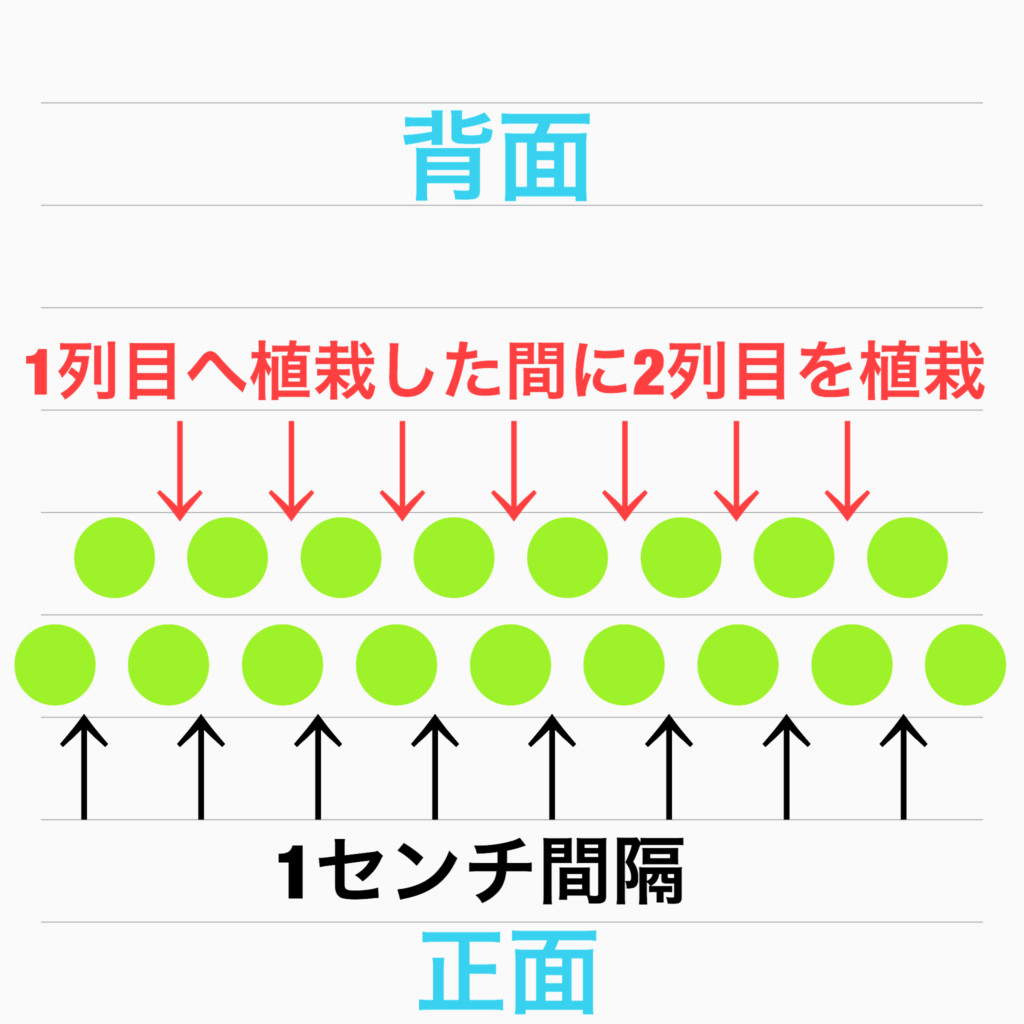

まずはじめに手前へ等間隔で1列植栽します。

手前1列植栽し終えたら、その1センチ後ろへまた1列植栽していきます。

この時1列目の草同士の間に植栽すると良いです。3列目以降も同様に手前の列の間に植栽するようにします。

それでは、写真を交え時間の経過ともに見ていきましょう。

植栽直後

植栽から一週間後

グロッソスティグマは大きな変化はありませんが、後景に植栽した有茎草は成長してきています。

大きなコケは出ていませんが念のため3分の1程度換水をしました。

植栽から2週間後

グロッソスティグマも徐々に広がってきています。その他の水草も順調ですね。

ここから、オトシンクルスやヤマトヌマエビなどのメンテナンスフィッシュを投入開始です。

この時も、3分の1程度換水しました。

植栽から1か月後

グロッソスティグマは広がっていますが、至るところにヒゲゴケが発生してきました。

とうとうコケが出てきましたため、ヤマトヌマエビ、オトシンクルス、フライングフォックスを合計50匹入れてコケの除去に入ります。

水換えは半分程度交換してます。

植栽から1ヶ月半後

メンテナンスフィッシュのお陰でコケは綺麗に消えました。生物の力は素晴らしいですね!

ここから水草の成長を加速させるため照明時間を8時間から10時間へ変更しました。

水換えは3分の1程度実施しました。

植栽から2か月後:完成!

想定通りの水槽が完成しました。

見事にグロッソスティグマの絨毯水槽が完成です。

まとめ:グロッソスティグマで緑の絨毯を作る方法!実例写真・画像で徹底解説!

いかがでしたか。

このように時間の経過とともに記録しておくと面白いです。

これからグロッソスティグマの絨毯をやってみたい人、また今までうまくいかなかった人は是非参考にしていただけると嬉しいです。

グロッソスティグマの他にも、魅力的な水草は沢山あります。

ぜひ自分だけのお気に入りを見つけて育成に挑戦してみてください。

お問い合わせ

水槽や機材、熱帯魚のレンタル・設置・メンテナンスがセットになった水槽レンタル・リースサービス、

お手持ちの水槽をプロのアクアリストがメンテナンスしてくれる水槽メンテナンスサービス、

水槽リニューアルサービスや水槽引っ越しサービスなど様々なサービスがございます。

お見積りは無料となっておりますのでお気軽にお問い合わせください。

水槽メンテナンス

水槽メンテナンス 水槽レイアウト

水槽レイアウト アクアリウムテクニック

アクアリウムテクニック 水槽レンタルサービス・水槽リースサービス

水槽レンタルサービス・水槽リースサービス メディア掲載

メディア掲載 水槽器具類

水槽器具類 ろ過フィルター

ろ過フィルター 水槽用照明

水槽用照明 水草

水草 熱帯魚飼育

熱帯魚飼育 金魚飼育

金魚飼育 メダカ飼育

メダカ飼育 エビ飼育

エビ飼育 その他の生体飼育

その他の生体飼育 水槽用ヒーター

水槽用ヒーター 水槽メンテナンス道具

水槽メンテナンス道具 水槽・飼育トラブル

水槽・飼育トラブル お魚図鑑

お魚図鑑 水草図鑑

水草図鑑 メダカ図鑑

メダカ図鑑 お悩み相談フォーム

お悩み相談フォーム