藍藻(らんそう)の発生原因と対策をご紹介!水槽が臭うもとを駆除しよう

コラムでは各社アフィリエイトプログラムを利用した商品広告を掲載しています。

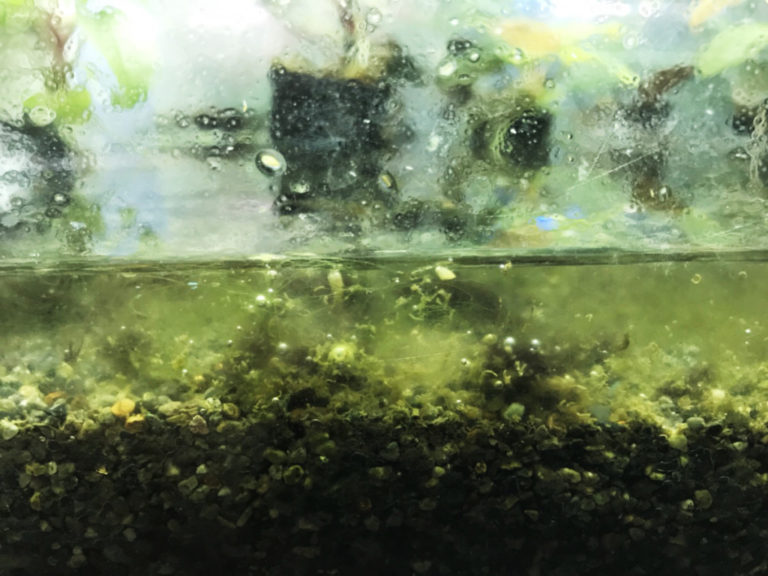

水槽内でひげ状のコケは発生していないけれど、レイアウトに使っている岩や流木、水槽の壁面や底床などに、のり状のコケがついてしまうことがあります。

それは「藍藻(らんそう)」というコケの一種で、少し厄介な存在です。今回は藍藻について、発生原因と対策をご紹介していきます。

目次

藍藻とは

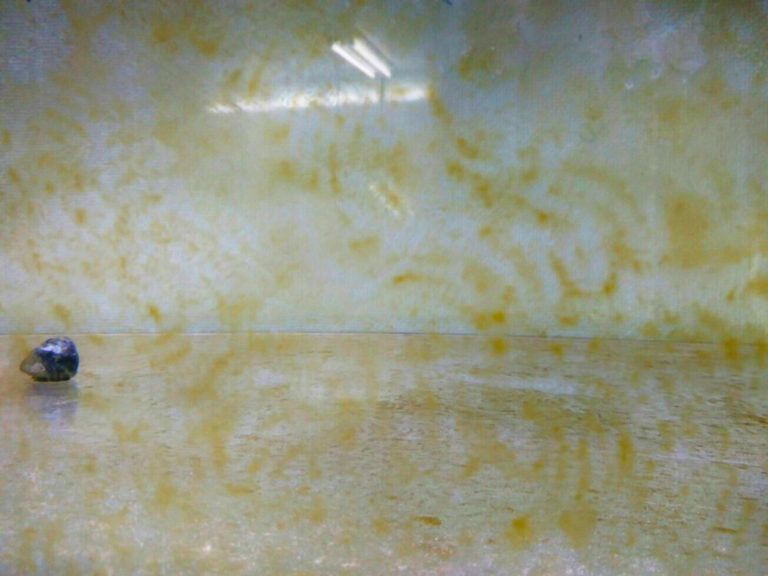

藍藻(らんそう)は別名のり状藻とも言います。文字どおり海藻ののりのようにドロッとした状態の緑色の藻です。色は緑色のほかにこげ茶や黒、赤紫になることもあります。

主に底床や砂利・岩・水草・水槽と底床の間などにつく藻ですが、他のコケに比べて臭いが強烈で繁茂してしまうと水槽が臭う状態になります。さらに藍藻は臭いだけでなく、毒素を発生させてしまうので、迅速な対応がおすすめです。

藻と言っていますが、厳密にいうと原核生物という大腸菌などの細菌類と同じ核膜のない細菌で、シアノバクテリアという細菌が藍藻の正体です。

藍藻の発生原因

藍藻の発生原因には外部からの持ち込みや、水質悪化などいくつかの要因があります。

ここではどんなことが発生原因になるかを見ていきましょう。

外部からの菌の持ち込みや通水性が悪い

藍藻が発生してしまう原因は、まず水質が考えられます。藍藻はアルカリ性かつ水質が硬度になっている場合に発生しやすいです。

次にショップで購入した流木や水草に菌が付着していることもあり、新しく購入した魚が入っていた水に藍藻の菌が潜んでいることもあります。

また底砂が細かすぎる・底床が厚すぎ・水草が過密状態になっている、といった水流が弱い・通水性が悪く水がよどんでいる場所で発生しやすいです。

水質汚染によるリン酸塩の増加

水槽内に生き物を入れ過ぎる・餌をあげすぎて水が汚れているといった環境では、水質悪化が起こりやすいです。

すると、藍藻の栄養になるリン酸塩も溜まりやすくなります。

リン酸塩を吸着してくれる底床材もありますが、それでも限界を超えると藍藻が発生しやすい環境になります。

育成環境が悪くて水草の調子が悪い

水槽に水草を入れている場合、藍藻が水草の葉などに発生することがあります。

健康な状態の水草にはコケが付きにくいため、水草に藍藻が発生してしまったら、育成環境や密度などを考え直す必要があります。

藍藻の除去や対策は?

ここからは、水槽内に発生してしまった藍藻の除去方法や対策をご紹介していきましょう。

藍藻はとても繁殖力が強いので、一度綺麗に除去できたと思っていてもすぐに発生してしまう点は注意が必要です。

水槽内の環境を見直してみる

藍藻が発生したときは、まず水槽内の環境を見直します。発生原因になりうるものををまず改善しましょう。

原因が改善しなければ、どんな方法を使って駆除しても、水槽内の環境が藍藻にとって良い状態だとすぐに再発生してしまいます。

- 水草のトリミングや、育成環境

- 底床の厚さ

- 水質

- 水質汚染が原因の売には餌を替えたり、量を減らす

- 水槽内の個体数が多い場合は、適切な数にする

- 水換えをこまめに行う

- フィルターや底床の掃除

これらのことを見直して環境を改善してみましょう。

コケ駆除用の薬剤を使う

藍藻は細菌の一種なので、藍藻を根絶できる薬が市販されています。しかし薬だけでは水槽内の環境を改善することまではできず、再発生してしまうことが多いです。

必ず、水槽内の環境を整えるのと同時に使用したほうが良いです。

エクスタミン

アクアリウム専用の浄水器で知名度の高いマーフィードというメーカーから販売されている、藍藻用の薬です。

藻類の抑制効果があり生き物や水草に対しては安全です。

薬品に付随しているピペットで直接藍藻に吹きかけるという手間はありますが、デメリットの少ない薬です。

エクスタミンの代わりに「オキシドール」や「木酢液」を使う方法もあります。

しかし、オキシドールや木酢液は貝類やマツモなどの浮草、底床に根を張らないタイプの水草やモスやシダ、リシアなどの水草、活性炭は相性が悪いため、事前に取り除いておく必要があります。

薬剤を使用する場合も、ある程度は手で藍藻を取り除かなければなりません。

また、もともとアクアリウム用の薬剤ではない木酢液などは、生き物に対して若干毒性があるので、濃度に注意し、使用する際は自己責任で行いましょう。

「観パラD」や「グリーンFゴールド顆粒」は熱帯魚の病気治療薬として使用されますが、その主成分から藍藻にもある程度の効果があります。

アンチグリーン

アクアリウム用品で有名なメーカーのカミハタが発売している藻類に効果のある薬品です。エクスタミンと違い、水槽内に規定量を添加するだけというお手軽さ。

しかし効果が出るまでに少し時間がかかってしまうので、生体や水草に影響が出てしまうことがあります。使用する際には注意が必要です。

コケ取り専用の生体を入れる

コリドラスやブラックモーリー、貝類やエビ類は水槽内に発生するコケを食べてくれるといわれ、コケ対策に水槽内に入れられている場合があります。これらの生き物を利用してコケの除去や発生を防ぐ方法ですが、あまりにも水槽内の環境が悪い場合には、やはり一度水槽内の環境を整えてから導入する必要があります。

コケ対策の生体に関してはこちらのページをご覧ください。

手で取り除く

藍藻は底床やガラス面に発生しますが、接着力が弱いため、手で簡単に取り除くことができるので、数が少ない場合には、水槽内の環境の見直しと手で取ることで除去することができます。

どうにもならなくなったらリセットを!

水槽内の環境を見直してさまざまな方法を取ったけれども、すぐに再発してしまうという場合には最終手段「水槽のリセット」を行いましょう。

まとめ:藍藻(らんそう)の発生原因と対策をご紹介!水槽が臭うもとを駆除しよう

今回は水槽内に発生するととても厄介な藍藻について、発生原因や駆除・対策方法をご紹介しました。藍藻に限らずコケ類は水槽内の環境が原因で発生することが多いです。そのため、もし発生してしまったら、普段から水槽内の環境が生き物に適しているか、水質が悪化していないかについてこまめにチェックしておく必要があります。

繁殖力が強いのでとても厄介な藻ですが、水槽内の環境対策と駆除を徹底して発生を防ぎたいものです。

お問い合わせ

水槽や機材、熱帯魚のレンタル・設置・メンテナンスがセットになった水槽レンタル・リースサービス、

お手持ちの水槽をプロのアクアリストがメンテナンスしてくれる水槽メンテナンスサービス、

水槽リニューアルサービスや水槽引っ越しサービスなど様々なサービスがございます。

お見積りは無料となっておりますのでお気軽にお問い合わせください。

水槽メンテナンス

水槽メンテナンス 水槽レイアウト

水槽レイアウト アクアリウムテクニック

アクアリウムテクニック 水槽レンタルサービス・水槽リースサービス

水槽レンタルサービス・水槽リースサービス メディア掲載

メディア掲載 水槽器具類

水槽器具類 ろ過フィルター

ろ過フィルター 水槽用照明

水槽用照明 水草

水草 熱帯魚飼育

熱帯魚飼育 金魚飼育

金魚飼育 メダカ飼育

メダカ飼育 エビ飼育

エビ飼育 その他の生体飼育

その他の生体飼育 水槽用ヒーター

水槽用ヒーター 水槽メンテナンス道具

水槽メンテナンス道具 水槽・飼育トラブル

水槽・飼育トラブル お魚図鑑

お魚図鑑 水草図鑑

水草図鑑 メダカ図鑑

メダカ図鑑 お悩み相談フォーム

お悩み相談フォーム