コラムでは各社アフィリエイトプログラムを利用した商品広告を掲載しています。

低光量かつCO2(二酸化炭素)添加なしでも育てることのできるウィローモスは、アクアリウム初心者向けの水草としても知られています。

しかし「育てやすいと言われている割には、思ったほどうまく育たない」と悩んでいる方は結構多いのではないでしょうか。

ウィローモスは初心者向けとは言うものの、実はきれいに育てるにはちょっとしたコツがあり、水草としての特徴などをきちんと把握していないと枯れてしまうこともあります。

このコラムではそんなウィローモスをきれいに育てる方法や、流通している種類、活着のさせ方などをわかりやすく解説していきます。

目次

プロのアクアリストたちの意見をもとにご紹介

このコラムは東京アクアガーデンに在籍するプロのアクアリストたちの意見をもとに作成しています。

5000件を超す水槽導入実績のある東京アクアガーデンでも、ウィローモスを使用した水槽を設置することは多く、管理方法にも精通しています。

初心者向けの水草として紹介されることの多いウィローモスですが、美しく育てるのには少々コツが要ります。

今回はウィローモスの導入が向いている水槽や、流通している種類、育て方のポイントや活着のさせ方などを丁寧に解説していきますので、ぜひ参考にしてください。

ウィローモスの育成方法を動画で解説!

この記事の内容は動画でもご覧いただけます。

ウィローモスの基礎知識やきれいに育成する方法を音声付きでご紹介します。

トロピカではYouTubeチャンネル『トロピカチャンネル』を公開しています。

水草の育成方法から豆知識、水槽レイアウトのポイントまでを動画でわかりやすく解説しています。

チャンネル登録をぜひお願いします!

ウィローモスとは?

ウィローモスは温帯~熱帯の川や湖沼に生息する水生ゴケの仲間で、流木や岩などに活着(かっちゃく)する性質をもちます。

活着とはくっついて育つということです。

また、ウィローモスは光が当たらなくても育つ『陰性植物』のため、レイアウトの日陰になってしまうような場所にも配置することができます。

成長がゆっくりなので茂り過ぎるということがありません。

CO2は添加しなくても育ちますが、早くきれいに育てたい場合は少量添加するのがおすすめです。

水草の活着や陰性水草、CO2の添加については以下の記事でも詳しく解説しています。

ウィローモスの導入が向いている水槽

ウィローモスは適応水温が20~28℃と幅広く、魚が遊泳する邪魔にもならないため、さまざまなタイプの水槽に入れることができます。

陰性植物のため、レイアウトの都合上日陰になってしまうような隙間にも配置することができ、観賞性を重視した水槽にもおすすめの水草です。

ここからはウィローモスの導入が向いている水槽ということで、

- 小型~中型熱帯魚水槽

- エビ水槽

- メダカ水槽

- 日本淡水魚水槽

- アクアテラリウム

これら5つのタイプの水槽についてご紹介していきます。

■小型~中型熱帯魚水槽

ウィローモスは成長速度が遅めな水草なので、小型~中型水槽に入れても窮屈になることはありません。

照明は熱帯魚を観賞するめのLEDライトで十分ですし、CO2の添加も不要です。

もし成長速度を早めたい場合は、水温をやや高めにして水草用の照明を控えめに当ててやると、コケの発生を抑えつつきれいに育てることができます。

「熱帯魚が安心できるように水草を入れてあげたいけれど、スペースの圧迫が気になる…」そんな小型水槽にはウィローモスがぴったりです。

稚魚やエビの隠れ家としても活躍します。

■エビ水槽

ウィローモスが大活躍するのがエビ水槽です。

エビを飼育するようなコンパクトな水槽にもぴったりですし、なによりウィローモスはエビの繁殖に必須の水草です。

神経質なエビの隠れ家になるのはもちろん、柔らかい新芽はエビのおやつにもなりますので、エビ水槽を始める場合はウィローモスも一緒に導入してみましょう。

■メダカ水槽

ウィローモスは室内飼育のメダカ水槽はもちろん、屋外のビオトープでも育てることができる水草です。

屋外では外敵から身を守る隠れ家としても役立ちます。柔らかいウィローモスの葉は、水槽の隅々まで遊泳するメダカの体を傷つける心配もありません。

エビとメダカを一緒に飼育している水槽では、ウィローモスを入れてあげることでエビとメダカ双方が安心して暮らせる環境を整えてあげることが可能です。

■日本淡水魚水槽

ウィローモスは日本でも見られる水草なので、日本淡水魚水槽との相性も良いです。

流木や岩にウィローモスを活着させてレイアウトすると、それだけで趣が出ますし、渋い色味の日本淡水魚に美しい緑色がよく映えます。

■アクアテラリウム

ウィローモスは苔の仲間でもあるため、水の滴る場所であれば陸地でも育てることが可能です。

アクアテラリウムでは定番の水草ですし、滝部分にレイアウトにすると大変美しく仕上がります。

ウィローモスの種類

ウィローモスには細長く育つ一般的なウィローモスの他に、南米産ウィローモスをはじめとしたさまざまな種類があります。

ここではウィローモスの種類ということで、

- ウィローモス

- 南米産ウィローモス

- ジャワモス

- フレイムモス(フレームモス)

- ウォーターフェザー

- バブルモス

- オレゴンリバーモス

- マナウスモス

- ノコギリカワゴケ

- プレミアムグリーンモス

- ゼニゴケ

- ホウオウゴケ

- フジウロコゴケ

以上13種類の水草や苔についてご紹介をしていきます。

ウィローモス

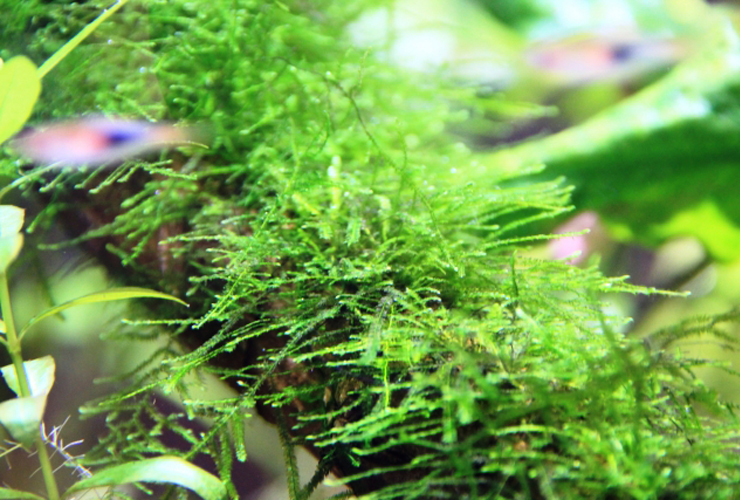

日本でもっとも多く流通しているのが、こちらの一般的なウィローモス。

細長い枝葉が特徴的で、茂みを作りやすく、小型魚の産卵床として使われることも多いです。

南米産ウィローモス

南米産のウィローモスは一般的なウィローモスよりも葉が細かく、育っていくと茂みの形が逆三角形になるという特徴があります。

色味も一般的なウィローモスよりやや明るめなので、繊細で明るい雰囲気の水槽におすすめです。

ただし南米ウィローモスは一般のウィローモスに比べて活着力が弱い傾向にあるので、水槽レイアウトでは使い分けが重要となります。

ジャワモス

一般的なウィローモスは生い茂ると下部に全く光が当たらなくなり、枯れてしまうトラブルが多いのですが、ジャワモスは葉が細く小さいので、下の方にも光が当たりやすく枯れにくいという特徴があります。

フレイムモス(フレームモス)

フレイムモスの名前の意味は『炎の苔』という意味で、光に向かってうねりながら上に伸びていく独特な形状をしています。

光の当て方を工夫すれば緑の炎のような形状をつくることができるので、レイアウトの幅が広がるのではないでしょうか。

ウォーターフェザー

ウォーターフェザーはホウオウゴケ科の植物で、深緑色のふさふさとした羽毛のような葉姿をしています。

高水温に弱いので、25℃以下を保つようにしましょう。

水中で美しく育てるには水をきれいに保ちCO2を添加する必要がありますが、光量は弱めでも問題ありません。

成長するとボリューム感のある茂みを作ることができるので、魚の隠れ場所にもピッタリです。

バブルモス

葉先に気泡を付けることからその名がついたバブルモス。

見た目は一般的なウィローモスと変わりませんが、高光量でCO2が添加された環境だと美しい気泡をたくさん付けてくれます。

CO2添加に関しては以下の記事も参考にしてみてください。

オレゴンリバーモス

オレゴンリバーモスは大型のモスの一種で、中型~大型水槽に入れてダイナミックな水景を演出するのに向いています。

CO2がなくても育てることはできますが、大きく成長させたい場合は添加しましょう。

成長につれてボリューム感が増していくので、他の水草ではあまり見られないようなモコモコとした質感を楽しむことができます。

マナウスモス

透き通ったガラス細工のような葉姿が魅力的な、マナウスモス。

葉の形状が丸みを帯びていて、とても可愛らしい水草です。

枝分かれせずまっすぐに伸びますが、活着性が低いため、流木や岩にぐるぐると巻きつけて使用しましょう。

ノコギリカワゴケ

北海道や本州の一部地域に自生する、ノコギリカワゴケ。

葉が1枚ずつ長く伸びるという特徴があり、ボリューム感のある水草です。

水槽レイアウトでは中景~後景で活躍してくれるでしょう。

プレミアムグリーンモス

日本や東南アジアに自生する、プレミアムグリーンモス。

色は明るいライトグリーンで、葉が小さいためビーシュリンプなど小型のエビとの相性が良く、流木などにも活着させやすいという特徴をもちます。

ゼニゴケ(モスファン)

わかめのような見た目をしているゼニゴケ。

葉幅が大きくリボン状に成長し、とても大きな茂みを作ることができます。

類似品種に『モスファン』というものがありますが、葉の形状や育て方などがほぼ同じなので、同種として扱われることも多いです。

ホウオウゴケ

見た目が鳳凰の羽根のように見えることからその名がついた、ホウオウゴケ。

日照時間の短い渓流や山間の水中、水辺の岩陰に群生する植物です。

水中だけでなく、アクアテラリウムなど水の滴る陸地に植えるのもおすすめで、養分を含んだクレイ(粘土)に植えるとすぐに根を張り自立させることができます。

フジウロコゴケ

フジウロコゴケは別名スパーテンモスとも呼ばれる水草で、半透明の小さな丸い葉を密集させたような葉姿をしています。

成長は遅めですが茂みが大きくなってくると下部に光が当たらず枯れてしまうことがあるので、適度にトリミングして全体に光が当たるように整えましょう。

CO2を若干添加しておくと、鮮やかな緑色に育ちます。

ウィローモスの育て方

続いてはウィローモスの育て方について。

ウィローモスは根を持たないコケ類のため、栄養は葉から吸収します。

あまり栄養がなくても育つ水草なので、適応する環境で育てれば枯れる心配は少ないでしょう。

水温についても、20~28℃と幅広い水温域で育てることができるので、そこまで神経質にならなくても大丈夫です。

ウィローモスが枯れる原因としては、

- 光量が足りない

- 水温が低すぎる(または高すぎる)

- 水質が合わない

- 小さくカットしすぎた

というようなことが考えられます。

さすがに育てやすいと言われているウィローモスでも、水槽内の環境が悪ければ育ちません。

思い当たる要因がある場合は、すみやかに生育環境を改善しましょう。

ウィローモスは低光量でも育つ水草ではあるものの、全く光が当たらない環境では枯れてしまいます。

もし照明を付けているのに枯れてしまう場合は、生い茂った葉に遮られ、下部に光が当たっていない可能性が考えられます。

適度にトリミングして全体に光が当たるように整えたり、水槽用の照明を設置して対処しましょう。

また、ウィローモスは比較的丈夫な水草ではありますが、小さくカットしすぎると成長するだけの力が残っておらず、枯れてしまう場合があります。

一度に大部分を刈り込むのではなく、少しずつトリミングしながら様子を見るのがおすすめです。

ウィローモスのトリミング方法と増やし方

ウィローモスはトリミングでカットした部分から新芽が出てきます。

この特性を活かしながらカットしていくと、こんもりとした茂みになりやすいです。

水槽内でカットすると切った先が水中に散らばって掃除が大変になってしまうので、ウィローモスをトリミングする際は、水槽から出してカットすることをおすすめします。

ここからはウィローモスのトリミング手順や増やし方を解説しますので、参考にしながらカットに挑戦してみてください。

■ウィローモスのトリミング手順

ウィローモスをトリミングする場合は、活着している岩や流木ごと水槽から取り出します。

トリミングに強い水草なので普通のハサミでカットしても枯れることは少ないですが、見た目をきれいにするためにトリミング専用のハサミを用意しましょう。

活着させている部分から2~3mmくらいのところでカットしますが、伸ばしたい部分は少し長めにしておいたほうが後から形を整えやすくなります。

カットが終わったら、切れ端が水槽内に入り込まないよう、一度水で軽くゆすいでから水槽内に戻しましょう。

■ウィローモスの増やし方

ウィローモスの増やし方はとても簡単です。

トリミングでカットした切れ端を一つにまとめて、流木や岩に巻き付けるように活着させるだけで育ちます。

ただしあまりに短いものは枯れてしまうことが多いので注意してください。

ウィローモスを活着させるには?

続いてはウィローモスを流木や岩に活着させる方法を解説していきます。

まずは次の道具を用意しましょう。

- ウィローモス

- ウィローモスを括り付けるためのテグスや糸

- 活着させる流木や岩

- トリミング用のハサミ

活着に使用する糸は?

ウィローモスを活着させるために使用する糸は、ビーズアクセサリー用のテグスや釣り糸などがおすすめです。

活着には縫い物用の木綿糸を使うこともありますが、ウィローモスの場合はあまりおすすめしません。

というのも、木綿糸は水中に長期間入れておくとバクテリアによって分解され、溶けてなくなるのがメリットですが、ウィローモスの場合はしっかりと活着する前に溶けてしまう可能性が高いです。

活着途中でバラバラになってしまうトラブルを防ぐためにも、無色透明のテグスや釣り糸を使用しましょう。

流木にウィローモスを活着させる際の注意点

ウィローモスを流木に活着させる場合は、適した流木を用意するのにいくつかポイントがあります。

まずはウィローモスが成長したときの様子をイメージしながら、次のような形状の流木を選んでみましょう。

- 折れ曲がり部分が少なく枝分かれが多いもの

- 切断面がはっきりしていないもの

- 黒っぽくないもの

こういった流木を選んでおくと、ウィローモスの映える自然な雰囲気を演出しやすくなります。

一方、表面が硬かったり黒っぽいものは、木の皮が残っている確率が高いので避けたほうが無難です。

木の皮は芯よりももろくなっているので、水中に入れておくと腐ってしまったり剥がれてくることがあります。

また、活着に使う流木は事前にアク抜きをしておくことも重要です。

流木についていた寄生虫や病原菌を水槽内に持ち込むことを防ぐことができますし、流木内部の成分が溶け出してブラックウォーターになる心配もありません。

流木の正しいアク抜き方法については以下の記事で解説していますので、ぜひお役立てください。

ウィローモスの活着手順

それではここから、ウィローモスを流木や岩に活着させるための下準備や活着方法などについて、ご紹介していきます。

手順としては以下の通りです。

- 下準備をする

- 岩や流木にウィローモスを乗せ、テグス(糸)で巻く

- はみ出している部分をカットする

■1.下準備をする

まずは下準備をします。

活着させるウィローモスを、全て1cmくらいの長さに切りそろえましょう。

形を整えるという意味もありますが、最初にカットしておくことで水槽内に入れた後に新芽が生えやすくなります。

ウィローモスが乾燥気味の場合は、カットしたウィローモスを水に濡らしましょう。

適度に濡らしておくと、次の工程で岩や流木に乗せやすくなります。

濡らし方に決まりはありませんが、網に入れて水にくぐらせるのが一番簡単です。

■2.岩や流木にウィローモスを乗せ、テグス(糸)で巻く

続いて、岩や流木など活着させたいアイテムに、ウィローモスを乗せていきます。

ウィローモスが成長したときのことを考え、全体的に岩や流木の表面が薄く見える程度の厚さにすると、見栄え良く仕上がります。

厚く重ねてしまうと下の葉には光が当たらず枯れてしまうので、まんべんなく薄く乗せるイメージです。

ある程度ウィローモスを乗せたら、順次テグスを巻いていきましょう。

ウィローモスはテグスの間から伸びていくので、テグスの間隔はだいたい5mmくらいが理想と言えます。

■3.はみ出している部分をカットする

テグスをまき終えたら、長くはみ出している部分をカットしていきます。

そのままでも構わないのですが、伸びている部分を放置しておくと見た目のバランスが崩れてしまいますので、見栄えを良くするためにも丁寧にカットしましょう。

最後にカットしたウィローモスの切れ端や、テグスの間から落ちてしまうようなウィローモスが無いか確認するために、バケツに水を張って活着させたウィローモスを沈めてみます。

この時点でテグスが緩く、多くのウィローモスが落ちてしまうような場合は、上から再度巻き直すのがおすすめです。

切れ端が落ちないことを確認できたら、水槽内に配置しましょう。

早く活着させるには光合成が重要なポイント

ウィローモスはCO2の添加が不要で弱い光でも育つ水草ですが、活着させるためには『仮根』という流木や石にくっつくための根が必要です。

早く仮根を出して活着させたい場合は、CO2の添加や光を与えて光合成を促しましょう。

光合成が盛んになってくると仮根の成長スピードが速くなるので、活着が完了するまでの期間も早くなります。

ウィローモスのコケ対策

ボトルアクアリウムや、水槽内で水流がゆるい場所、または通水性が悪い場所にウィローモスを設置していると、茶ゴケや糸状のコケが付きやすくなります。

コケが付くと見栄えが悪いですし、光合成ができなくなって成長が止まったり、枯れてしまう場合もあります。

もしウィローモスにコケがついてしまったら、ミナミヌマエビやタニシなどコケを食べてくれる生物を導入して、対策をしましょう。

コケの付いた葉が少量であれば、トリミングして取り除くことも可能です。

また水槽内にコケが発生するということは、水質が悪化しかけていることを示しているので、このタイミングで水槽内の環境も見直してみることをおすすめします。

まとめ:ウィローモスの飼育方法!増やし方、トリミング、種類、活着などについて

今回はウィローモスをきれいに育てる方法や、流通している種類、活着のさせ方などを解説してきました。

初心者向けの水草として紹介されることの多いウィローモスですが、水槽内の環境によっては枯れたりコケが付きやすくなるため、こまめなトリミングを心がけ、水槽内の環境に注意しながら育てましょう。

ウィローモスをきれいに育てることができれば、小型種は前景、大型種は中景~後景に使うことができて、レイアウトの幅がグッと広がります。

熱帯魚などの産卵床として使われることもあり、アクアリウムでは触れることの多い水草です。この機会にウィローモスを育ててみてはいかがでしょうか。

ウィローモスについて良くあるご質問

ウィローモスとは、どんな水草ですか?

温帯に生えていますが、低水温に慣らしていけばビオトープでも育成できるなど、適応環境が幅広い水草です。

エビ飼育では稚エビの隠れ場所にもなるため、高い頻度で採用されています。

ウィローモスはどんな水槽におすすめですか?

ウィローモスのレイアウト法とは?

ウィローモス育成の注意点とは?

トリミングが不足すると根元に光が届かず、枯れてしまうこともあります。繁茂してきたらかっと行い維持しましょう。

肥料は液肥を与えると良く育ちます。

お問い合わせ

水槽や機材、熱帯魚のレンタル・設置・メンテナンスがセットになった水槽レンタル・リースサービス、

お手持ちの水槽をプロのアクアリストがメンテナンスしてくれる水槽メンテナンスサービス、

水槽リニューアルサービスや水槽引っ越しサービスなど様々なサービスがございます。

お見積りは無料となっておりますのでお気軽にお問い合わせください。

水槽メンテナンス

水槽メンテナンス 水槽レイアウト

水槽レイアウト アクアリウムテクニック

アクアリウムテクニック 水槽レンタルサービス・水槽リースサービス

水槽レンタルサービス・水槽リースサービス メディア掲載

メディア掲載 水槽器具類

水槽器具類 ろ過フィルター

ろ過フィルター 水槽用照明

水槽用照明 水草

水草 熱帯魚飼育

熱帯魚飼育 金魚飼育

金魚飼育 メダカ飼育

メダカ飼育 エビ飼育

エビ飼育 その他の生体飼育

その他の生体飼育 水槽用ヒーター

水槽用ヒーター 水槽メンテナンス道具

水槽メンテナンス道具 水槽・飼育トラブル

水槽・飼育トラブル お魚図鑑

お魚図鑑 水草図鑑

水草図鑑 メダカ図鑑

メダカ図鑑 お悩み相談フォーム

お悩み相談フォーム