人工岩・擬岩を水槽レイアウトにとりいれよう!本物そっくりで手入れも簡単

コラムでは各社アフィリエイトプログラムを利用した商品広告を掲載しています。

水槽内の情景を引き締めて見映えを良くしてくれる石組みのレイアウト。

特に海水魚水槽では、水質維持の観点からもライブロックを使った岩組が推奨されています。

しかし、天然の岩石は重くてメンテナンスが複雑になりやすいですし、有害生物の侵入や水質の変化など導入面からも管理が難しく、ハードルが高いと感じる方もいるのではないでしょうか。

そんな岩石の使用を躊躇している方におすすめなのが人工岩・擬岩です。擬岩ならば天然物のデメリットである扱いにくさがかなり軽減されるため、初心者の方でも簡単に導入できます。

ここでは、擬岩を使用した水槽レイアウトの例や、擬岩のメリット・デメリット、擬岩の自作法などをご紹介します。

目次

プロアクアリストたちの意見をもとに手入れがしやすい擬岩について解説

このコラムは、東京アクアガーデンスタッフであるプロのアクアリストたちの意見をもとに作成しています。

簡単にレイアウトできると人気があった擬岩ですが、最近のライブロックの高騰などの影響を受けて更に注目を集めています。

以前よりも精巧な作りな上に、バクテリアが付着しているなど機能面も申し分ない商品が登場していますので、一度チェックしてみてはいかがでしょうか。

ここでは、実務経験から得た知識をもとに、手入れがしやすい擬岩について解説します。

人工岩・擬岩とは?

人工岩や擬岩とは本物の岩を模して造られた水槽用アクセサリーです。

素材はグラスファイバーや樹脂、プラスチックなどで、基本的には天然の石よりも軽く扱いやすいという特徴があります。

擬岩というと、以前はいかにもプラスチックという見た目のやや安っぽい印象のものが多かったかもしれません。

しかし最近は素材も変わり、本物と見分けがつかないほど精巧な作りのものが増えています。

水族館の大型水槽や東京アクアガーデンで手掛ける水槽でも、擬岩を使ったものが増えており、プロの使用率も上昇傾向です。

また、海水魚水槽では水質維持の観点からライブロックを使った岩組を入れることが多いのですが、近頃は良質なライブロックの流通量が減っていて価格も高騰気味。本物のライブロックが手に入りづらくなる中で、バクテリアを定着させてライブロックと同様の効果を得ることができる擬岩が登場して話題を呼んでいます。

このように人工岩・擬岩は、アクアリウムに無くてはならない、重要なレイアウトアイテムとなりつつあるのです。

擬岩を使用するメリット・デメリット

入れるだけで見応えのあるレイアウトが組める擬岩は、初心者から気軽に取り扱えるのが魅力です。

ただ、使用する前に知っておきたい注意点もいくつかあるので、メリットと合わせて確認しておきましょう。

ここでは、擬岩を使用するメリット、デメリットをご紹介します。

メリット1:ライブロックより扱いやすくてコスパが良い

マリンアクアリウムの水質管理に欠かせないとも言われるライブロックですが、天然物は1kg数千円~とかなり高価なのがネック。

また、有害生物が付着している可能性があるため、水槽に入れる前にはキュアリングと呼ばれる掃除をしなければならず、これがかなり手間です。

そしてこれだけコストをかけても、しばらく水槽に入れていると色が悪くなったり、有用な微生物が死滅して水質に影響及ぼしたりと、定期的に交換が必要な消耗品なため、使用するのをためらってしまうという方もいるのではないでしょうか。

その点、擬岩ならば面倒な掃除は必要ないので購入したらすぐに水槽に入れることができますし、時間経過とともに見映えや性質が変化してしまうということもありません。

最近はアラゴナイトに人工的に微生物を付着させた、ライブロックと変わらない働きをする擬岩も登場しています。

このような水質調整効果を持つ擬岩はやや高額なのですが、半永久的に交換の必要が無いため、長期使用を考えるとライブロックよりも手間が無くコスパが良いと言えるでしょう。

メリット2:予期せぬ水質変化が起こらない

石が水質変化を起こすのはライブロックだけではありません。

淡水水槽の石組みに使う石も、長期間水槽に入れていると石の成分が溶け出して水質を変化させてしまうことがあります。

多くの石はpHを弱アルカリ性に傾けたり、硬度を上げたりする傾向があるので、飼育している生体によっては石組みレイアウトができないということも少なくありません。

このようなとき、擬岩ならば水質の変化を気にすることなく、どんな生き物を飼育する水槽でも素敵な石組みを楽しむことができます。

メリット3:有害生物の混入経路になる心配がない

先ほども軽く触れましたが、天然のライブロックや河原から採取してきた石などには、意図せぬ生き物が付着している可能性があり、下処理せずに水槽に入れてしまうと、有害生物が混入する原因になります。

人工的に作られている擬岩ならばこのような害虫の混入の心配もありません。擬岩の中には天然の原料を加工して作られたものもありますが、これらの製品もしっかり下処理がされているのでとても安全です。

メリット4:メンテナンスやレイアウトが簡単で安価

メンテナンス性に優れていて、レイアウトがしやすいのも擬岩のメリットでしょう。

基本的には天然石よりも軽く扱いやすく作られているので、組み上げるのも簡単です。

中には石を積み上げたような形状の擬岩もあり、このタイプならばそのまま水槽に入れるだけで素敵な石組みレイアウトを再現することも可能。簡単に出し入れできるので、メンテナンスの邪魔になることもありません。

またライブロックの場合、付着している微生物に影響が出ないようかなり繊細な取り扱いが必要になるのですが、擬岩ならば気にすることなく、汚れたら気軽にじゃぶじゃぶ洗って再利用することができます。

デメリット1:本物よりも割高になることがある

人工岩・擬岩のデメリット一つ目が、製品によっては天然の物よりも割高なものがあるという点です。

特に先ほどご紹介した、アラゴナイトに人工的に微生物を付着させた擬岩は、性能がかなり良いこともあって本物のライブロックよりも高額な傾向があります。

とはいえ、長期使用に耐えられるのが擬岩の利点なので、長い目で見れば擬岩の方がコストパフォーマンスが良い場合もあります。

初期投資とランニングコストを比較しながら、ご自分の管理スタイルに合ったものを選びましょう。

デメリット2:形や色が決まっている

樹脂製の擬岩の場合、人工的に型にはめて作られているため形や色が均一です。

そのため、自然に削られた岩石を使った石組みとは少々風合いが異なることがあるでしょう。好みの形が見つからないこともあるかもしれません。

特にアーチ状の擬岩などはどれも同じような作りになりやすく、オリジナリティに欠ける点も承知しておいてください。

デメリット3:軽くて組みづらい擬岩もある

メリットで擬岩は軽くて扱いやすいとご紹介しましたが、製品によっては重量の無さが災いして、安定せずにちょっとした振動でも石組みが崩れてしまったり、水にうまく沈まなかったりとレイアウトしづらいことがあります。

このような擬岩は軽いので、崩れたからと言って魚が下敷きになる危険はあまりありませんが、それでもレイアウトが決まらないのは地味にストレスです。

全ての擬岩が軽く崩れやすいというわけではないので、可能ならば重さや組みやすさを確認してから購入することをおすすめします。

本物のライブロックと同程度の重量を持つ製品もあります。

人工岩・擬岩を使った水槽事例

擬岩のメリットをご紹介しましたが、やはり気になるのは見映えや生き物への影響だと思います。

そこでここからは、擬岩を使った水槽のレイアウト事例をご紹介します。

実際に擬岩を使っている水槽の様子をぜひ確認してみてください。

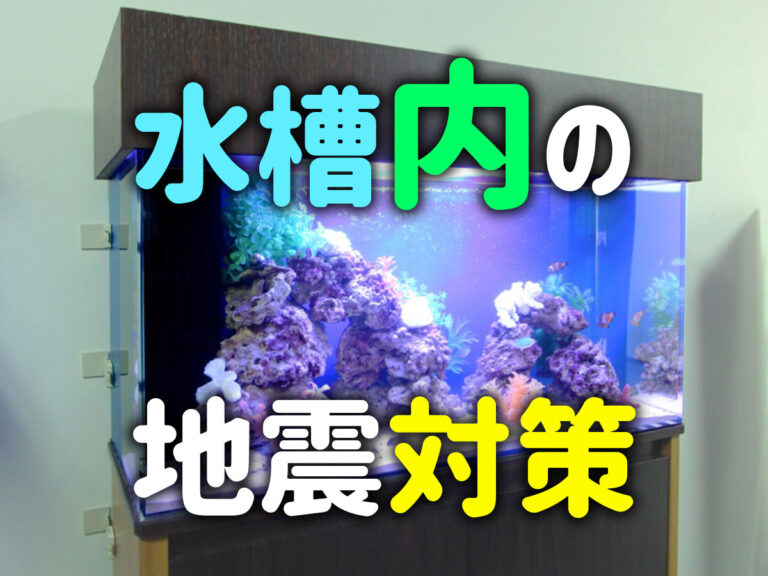

幻想的な60cm海水魚水槽の事例

こちらの60cm海水魚水槽でひときわ目を引く岩のアーチは、すべて擬岩を使用して作られたものです。

ライブロック特有のゴツゴツ感や繊細な色合いも忠実に再現されており、間近でも違和感なく鑑賞できます。

このように精巧な作りの擬岩ならばレイアウトの中心に据えることも可能です。

透明感あふれる60cm海水魚水槽の事例

白を基調こちらの海水魚水槽も、レイアウトの中心に据えられた石組みはすべて擬岩で作られています。

天然のライブロックと同じように、擬岩の隙間でギンポが休む姿も観察することができました。

擬岩に生き物が寄り付いてくれるのかという点を気にされる方は多いのですが、天然物と同じく、擬岩も生き物たちの憩いの場としてしっかり機能します。

大迫力!180cm大型淡水魚水槽の事例

淡水魚水槽でも擬岩は重宝されています。

こちらの180cm大型水槽では、まるでサンゴ礁のような複雑な岩組を擬岩で再現しました。

大型水槽で石組みを作ろうとすると大量の石が必要となるため、どうしても水質に影響が出てしまいます。

このような場合も、擬岩を使用すれば、水質に影響を出さずに大型水槽に最適な迫力のある石組みを作ることが可能です。

擬岩を自作しよう

扱いやすく初心者でも取り入れやすいなどメリットが豊富な擬岩ですが、イメージに合うものが無いとなかなか水槽にレイアウトしづらいことも。

そのようなときは擬岩を自作してみるのはいかがでしょうか。

自分で擬岩を作るには、主にモルタルを使用する方法とシリコンを用いる方法の2通りがあります。

ここでは、モルタルを用いた擬岩の作り方を簡単にご紹介します。

擬岩の材料

モルタルで擬岩を自作するのに必要な材料は以下です。

- スタイロフォーム(発泡スチロール)

- 下地用モルタル

- 造形モルタル(仕上げ用)

- 水系塗料・アクリル絵具

スタイロフォームは住居の断熱材などに使用される素材で、これをお好みの形に切り出して擬岩のベースとします。作り心地は異なりますが、発泡スチロールでも代用可能です。

モルタルは下地用と造形用モルタルの2種類を用意してください。

最後に擬岩を着色するための塗料は水性塗料やアクリル絵の具を使用します。油性塗料はベースのスタイロフォームが溶けてしまうので使用しないでください。

擬岩の作り方

擬岩を作る手順を簡単に説明すると、

- 削り出したスタイロフォームを組んで固定する

- 下地用モルタルを塗る

- 造形用モルタルを塗る

- モルタルのアク抜きを行う

- 着色する

の5つの工程で作製します。

1.削り出したスタイロフォームを組んで固定する

最初に、スタイロフォームや発泡スチロールを好みの形に切り出します。

石組みやアーチを作るときは、削りだしたスタイロフォームに竹串などを刺して、組み合わせていくと簡単に固定することができます。

2.下地用モルタルを塗る

大体の形ができたら、下地用のモルタルを塗ります。

下地用モルタルはスタイロフォームと次の工程で使う造形用モルタルをつなぐ役割を果たします。下地を塗らないとモルタルがぽろぽろはがれてしまうので、注意してください。

下地が塗れたら、最低でも1日以上は天日干しをしてしっかり乾燥させましょう。

3.造形用モルタルを塗る

十分に乾燥したら、続いて造形用モルタルを塗る作業です。

ここでは、モルタルを盛り付けるようにしながら理想の石の形に近づけていきましょう。へらなどを使いながら繊細な凸凹や岩肌を作り込むと、より本物に近いディティールを再現できます。

塗りつけが完了したら、再び1日以上時間を空けて乾燥させてください。

4.モルタルのアク抜きを行う

乾燥が終わったらモルタルのアク抜きをします。

セメント用のアク抜き剤が市販されていますので、使用方法に従ってアク抜きをしてください。

ちなみに、時間に余裕があるときは数日程度空気に触れさせておくだけでもアク抜きができます。

5.着色する

最後に、水性塗料やアクリル絵の具を使って塗装をしたら完成です。

本物っぽく仕上げる塗装のポイントは単色にしないこと。白色などの明るい色も取り入れると、より自然な仕上がりになります。

その他にも、風化を表現するエイジングを造形や着色の工程で行うと、天然岩石の質感に近づけることが可能です。エイジング次第で出来栄えがかなり異なるので、色々な方法を取り入れながら理想の擬岩作りに挑戦してみてください。

まとめ:人工岩・擬岩を水槽レイアウトにとりいれよう!本物そっくりで手入れも簡単

今回は、擬岩を使用した水槽レイアウトの例や、擬岩のメリット・デメリット、擬岩の自作法をご紹介しました。

石やライブロックの代わりとなる擬岩は、使い方次第で本物を使うよりも簡単にコスパ良く石組みレイアウトを再現できる人気のアイテムです。

水質を変化させることなく半永久的に使える上に、レイアウトやメンテナンスがしやすいので、初心者の方でも取り扱いがしやすいでしょう。

また、海水魚水槽ではライブロックが高騰しているため、それに代わる素材として、アラゴナイトに人工的に微生物を付着させた擬岩が注目を集めています。

市販されている擬岩がイメージに合わないようであれば自作することも可能です。

ぜひ、擬岩を使って素敵なアクアリウムを作ってみてはいかがでしょうか。

お問い合わせ

水槽や機材、熱帯魚のレンタル・設置・メンテナンスがセットになった水槽レンタル・リースサービス、

お手持ちの水槽をプロのアクアリストがメンテナンスしてくれる水槽メンテナンスサービス、

水槽リニューアルサービスや水槽引っ越しサービスなど様々なサービスがございます。

お見積りは無料となっておりますのでお気軽にお問い合わせください。

水槽メンテナンス

水槽メンテナンス 水槽レイアウト

水槽レイアウト アクアリウムテクニック

アクアリウムテクニック 水槽レンタルサービス・水槽リースサービス

水槽レンタルサービス・水槽リースサービス メディア掲載

メディア掲載 水槽器具類

水槽器具類 ろ過フィルター

ろ過フィルター 水槽用照明

水槽用照明 水草

水草 熱帯魚飼育

熱帯魚飼育 金魚飼育

金魚飼育 メダカ飼育

メダカ飼育 エビ飼育

エビ飼育 その他の生体飼育

その他の生体飼育 水槽用ヒーター

水槽用ヒーター 水槽メンテナンス道具

水槽メンテナンス道具 水槽・飼育トラブル

水槽・飼育トラブル お魚図鑑

お魚図鑑 水草図鑑

水草図鑑 メダカ図鑑

メダカ図鑑 お悩み相談フォーム

お悩み相談フォーム