コラムでは各社アフィリエイトプログラムを利用した商品広告を掲載しています。

ベタはラビリンス器官という肺に似た呼吸器を備えているため、小さなビンやコップでも飼うことができます。

そのことからベタは丈夫な魚だと思われがちなのですが、実は意外と繊細でストレスを受けやすく、病気が悪化しやすいということをご存知でしょうか。

例えばベタがかかる事の多い『ウーディニウム病』は、放っておくと命を落としてしまうため早期の治療が重要です。

このコラムでは代表的なベタの病気を7種類と、調子が悪いと感じたときの対処方法などについて解説していきます。

目次

プロアクアリストたちの意見をもとにご紹介

このコラムは東京アクアガーデンのスタッフとして在籍するプロのアクアリストたちの意見をもとに作成しています。

ベタがかかりやすい病気やその対処法、ヒレがボロボロになってしまったときやフレアリングをしなくなった場合の正しいケアについても解説していますので、ベタを飼育されているかたはぜひご覧になってみてください。

ベタの病気を動画で解説!

この記事の内容は動画でもご覧いただけます。

ベタがかかりやすい病気7種を音声付きで解説します。

東京アクアガーデンではYouTubeチャンネル『トロピカチャンネル』を公開しています。

ベタをはじめ、熱帯魚飼育の情報から病気の治療法、お役立ちアイテムまでを動画でわかりやすく解説しています。

チャンネル登録をぜひお願いします。

ベタは病気になりやすい?ベタが病気にかかる原因

ラビリンス器官という呼吸器を持つベタは、水面からも酸素を取り込むことができるため酸欠に強く、ボトルアクアリウムなどのエアレーションが設置できない環境でも飼育することができます。

そのため、丈夫な熱帯魚というイメージがありますが、実はベタも病気にかかる事があり、放っておくと悪化して命を落としてしまう事もあるため注意が必要です。

ベタが病気にかかる原因のほとんどは、ストレスによる免疫力の低下です。

ボトルなどの小さな容器はヒーターなどの保温器具が付けられない上に、水量が少なく水温の変化が起こりやすい傾向にあります。フィルターを設置できないことから水質が悪化しやすく、水の汚れを防ぐために水換えが頻回になりやすいなど、必然的にベタにストレスがかかりやすい環境になってしまいがちです。

また、ベタは大きなヒレをもっている影響で、泳ぎがあまり得意ではありません。

大きな水槽で飼育していても常に強い水流が発生しているとベタが泳ぎ疲れてしまい、これもまたストレスの原因になってしまいます。

ベタにとってストレスは大敵です。

ストレスがかさむと免疫力が低下し、病気にかかりやすくなります。

ベタを健康的に長生きさせたいのであれば、なるべくストレスがかからないような環境を用意し、その環境を保つために適切なメンテナンスを行なうようにしましょう。

水温はエアコンなどを使って室温を一定にすることで急激な変化を防ぐことができますし、水換えを適切な頻度で行うことで水質を一定に保つこともできます。

それでも管理が難しいようならば、ヒーターやフィルターを設置できる小型水槽に切り替えることも検討しましょう。

ベタがかかりやすい病気と対処方法

ベタがかかりやすい病気と対処方法ということで、

- 尾ぐされ病・口腐れ病

- 水カビ病

- ウーディニウム病

- 白点病

- 赤斑病・松かさ病・ポップアイ

- 腹水病

- ストレス症状(ヒレが切れる、小さな穴が開く)

これら7つの症状について解説をしていきます。

尾ぐされ病・口腐れ病

尾ぐされ病や口腐れ病は『カラムナリス菌』が原因で、カラムナリス病と総称されることもある病気です。

■症状

尾腐れ病の場合はヒレが白く濁り、病気が進行するとヒレが溶けてボロボロになってしまいます。

口ぐされ病の場合は口の周囲に変色や充血などの症状が見られ、進行すると口が溶けていってしまうのが特徴です。

原因となるカラムナリス菌は水槽の常在菌で、元気なベタならばもし感染しても病気が発症することはまずありません。

ストレスや別の病気などの影響でベタの免疫が低下していた場合に発病するため、普段から水質管理を徹底したり、餌の劣化を防ぐなどの対策をしましょう。

■治療・対処法

尾ぐされ病や口腐れ病を発症してしまったベタには、初期の段階であれば0.5%濃度の塩水浴が有効です。

塩水浴をしても回復の兆しが見えなかったり、症状が進行する場合は、『グリーンFゴールド顆粒』や『観パラD』など細菌性感染症に有効な魚病薬を使用してください。

グリーンFゴールド顆粒を使用する場合は対象のベタを隔離した上で薬浴させるのが基本ですが、それが難しい場合は観パラDを使用するのがおすすめです。

観パラDはグリーンFゴールド顆粒ほどの即効性はないものの、水質維持に必要なバクテリアを死滅させる心配が少なく、水草水槽にも使えるため、隔離水槽が用意できない場合などに有効です。

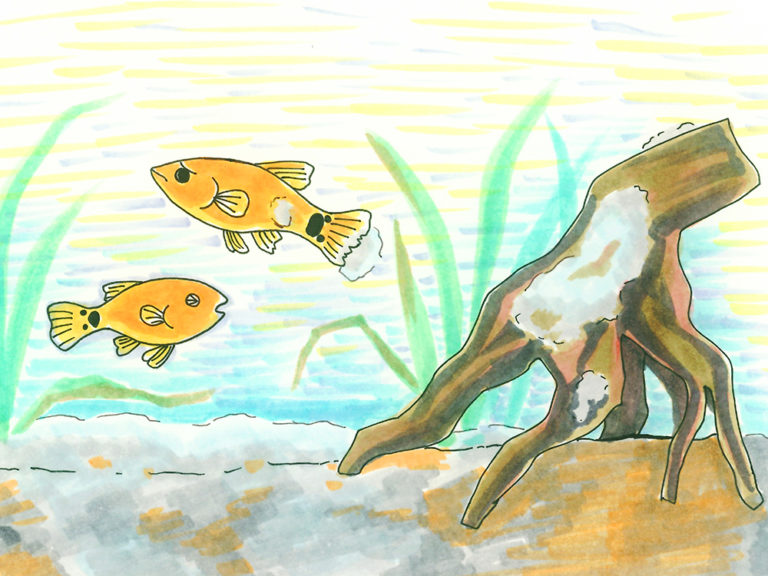

水カビ病

水カビ病は水中に常在する『真菌類』が原因の病気で、特に輸送や病気によってベタの体に外傷が生じると、発症リスクが高くなります。

■症状

まずベタの体に白いカビのようなものが付着し、次第に体表全体を覆ってしまいます。

体に付着した水カビはベタから養分を吸収して増殖するため、エラにまで到達すると呼吸困難に陥り、命を落としてしまうことも少なくありません。

まずは日頃からベタの体に傷や出血がないかどうかを確認する習慣をつけましょう。

■治療・対処法

水カビ病を発症してしまったベタには、『グリーンFリキッド』などメチレンブルー系のものが有効です。

隔離した水槽に規定量の薬を投入しつつ、3日~1週間ほど毎日半分量水換えしながら様子を見ましょう。

ウーディニウム病

ウーディニウム病は繊毛虫の一種である『ウーディニウム』が寄生することで発症する病気です。

ベタの体に白や黒色の小さな斑点が現れ、まるでコショウを振りかけたような見た目になるため、別名『コショウ病』とも呼ばれています。

■症状

初期症状としては体を震わせたり、石や底砂に体をこすりつけるなどの動きを見せる場合が多いです。

症状が進行すると体中にコショウ状の斑点模様が見られ、水面近くに浮かんで苦しそうな仕草を見せたり、底でじっと留まっていることも多くなります。

ウーディニウム病はベタにとって風邪のようなもので、ベタがもっともかかりやすい病気としても知られています。

免疫力が低下したときに発症しやすく、放置すると命を落としてしまう場合もあるため、少しでも様子がおかしいと感じたらすぐに対処をしましょう。

初期段階ではコショウ状の斑点が見られないことも多いので、日頃からベタの様子をよく観察しておくことが重要です。

■治療・対処法

治療は塩水浴と薬浴で行います。

初期段階であれば0.5%の塩水浴だけで治癒することもありますが、治らない場合は『グリーンFリキッド』などメチレンブルー系の魚病薬で薬浴を行ってください。

薬浴の際は塩水浴を並行して行うことも効果的です。

白点病

白点病は観賞魚の代表的な病気で、原因は『ウオノカイセンチュウ(イクチオフチリウス)』と呼ばれる繊毛虫に寄生されることです。

■症状

ベタの体に白色の斑点が表れ、体を擦り付けるように泳ぎます。

すぐ命にかかわるような病気ではありませんが、白点がエラにまで及ぶと呼吸困難に陥り命を落とす危険性があるため、早期に治療してあげてください。

この寄生虫は水中に常在しているので完全に駆除することはできないのですが、ベタの免疫力が正常であれば発症しません。

水温や水質を適切な状態に保つなど、飼育環境の維持管理を徹底して行ない、発症を防ぎましょう。

■治療・対処法

治療法としては塩水浴と薬浴が挙げられます。

ウオノカイセンチュウは高水温では繁殖できなくなるので、飼育水を30℃程度にまで加温すると効果的です。

まずは0.5%濃度の塩水浴を行ない、それでも症状が進行する場合は『ヒコサンZ』や『アグテン』などの魚病薬を投球しましょう。

赤斑病・松かさ病・ポップアイ

赤斑病や松かさ病、ポップアイは、『エロモナス・ハイドロフィラ』と呼ばれる細菌による感染症です。

■症状

赤斑病では体のあちこちで内出血が起こり、腸管が炎症を起こして徐々に食欲をなくしていきます。

松かさ病は鱗が松ぼっくりのように逆立ち、体内に溜まった毒素によって体力が失われ、最終的には死に至ることも少なくありません。

ポップアイは松かさ病の進行途中にも見られる場合があるのですが、ベタの眼球が持ち上がって、出目金のように飛び出した状態になります。

原因となるエロモナス菌も常在菌のため、免疫力の高いベタに発症することはありません。

水質悪化やストレス、消化不良に注意しつつ、適切な飼育環境を保って発症を防ぎましょう。

■治療・対処法

もし病気を発症してしまった場合、赤斑病など体表に見られる症状には『グリーンFゴールド顆粒』や『観パラD』、『エルバージュエース』を使用した薬浴が効果的です。

一方、松かさ病やポップアイなど体内の不調が原因となる疾患には薬餌を与えて治療しましょう。

エロモナス菌は26℃以上の高水温時に増殖しやすいので、治療をする際は水温を25℃程度まで下げ、0.5%濃度の塩水浴と並行して行なうとより有効です。

腹水病

腹水病はベタの腹部に水が溜まってしまう病気で、消化不良やエロモナス菌の感染などが原因と考えられます。

■症状

ベタの腹部に水が溜まって膨張し、ほとんど動かなくなってしまいます。

フンの状態が変化し、白っぽくなったり透明感を持つようになることも特徴です。

エロモナス菌が原因だった場合は、腹水病から松かさ病やポップアイの症状が出ることが多いので、速やかに治療を開始しましょう。

■治療・対処法

治療法としては、餌の見直しや薬浴・塩水浴が挙げられます。

まずは、ベタが消化不良を起こさないように、給餌の時間と回数が適切であるか、餌が傷んでいないかなどを見直してください。

そして細菌感染も疑われるので、『グリーンFゴールド顆粒』や『観パラD』による薬浴、もしくは薬餌を与えるなどして治療を進めましょう。

ここで注意したいのが、薬浴と薬餌の併用です。

この場合、水に含まれる薬と薬餌に含まれる薬の濃度を合算して考える必要があり、濃度が高すぎると生体に大きな負担をかけてしまうため、基本的には薬浴か薬餌のどちらかに絞って治療をしましょう。

ストレス症状(ヒレが切れる、小さな穴が開く)

ベタは意外と繊細な魚なので、ストレスを感じるとヒレに異常が出ることがあります。

■症状

細菌や寄生虫に感染したわけではないのに、ヒレが裂けたり小さな穴が開いてしまったりすることがあります。

これはベタがストレスを感じているサインであることが多いので、飼育環境を見直しましょう。

■治療・対処法

具体的には、水温の変化を少なくしたり、水質を適切な状態で保持する、照明時間のサイクルを一定にするなどが挙げられます。

餌の量やタイミングを調整したり、きちんとフレアリングさせてやることも重要です。

また、ベタは水槽に水草を入れてあげると、ストレスが軽減されるということが知られています。

水草は葉が硬いタイプだとヒレが引っかかって裂ける恐れがあるため、マツモなどの柔らかい種類や浮き草タイプを入れてあげると良いでしょう。

ベタのヒレがボロボロになったときの養生方法

先ほどベタのストレス症状について軽く触れましたので、ここからはもう少し、ベタの見た目や行動の変化とストレスの関係性について掘り下げていきましょう。

ベタは尾腐れ病の原因となるカラムナリス菌に感染していなくても、ストレスによってヒレがボロボロになる場合があります。

ベタのストレスの原因と治療方法、栄養剤についてご紹介しますので、しっかりと確認しておきましょう。

■まずはストレスを取り除こう

ベタにとってストレスになりうるのが、

- 飼育環境の変化

- 水換えの頻度

- 餌の頻度

- 水質の変化

などです。

水槽のレイアウトや水槽の置き場所、照明の強さ・点灯させる時間などを何度も変えてしまうと、飼育環境が落ち着かずにストレスとなってしまいます。

また、水換えの頻度は多くても少なくても、ベタにとっては良くありません。

目安としては、1~2Lの水量で飼育しているのであれば3日に一度、4~5Lでは1週間に一度、10L前後の水量では2週間に一度、1/3~1/2程度の量の水換えをしましょう。

餌の量や頻度ですが、こちらは飼育しているベタが2~3分で食べ切れる量を、1日2回(朝と夜)与えるのがベストです。

しかし、ベタは消化機能が弱い魚なので、餌の量は少なめでも問題ないです。

そして水質に関しては、ベタは弱酸性から弱アルカリ性という幅広い水質に対応できるものの、やはり本来の生息域に近い弱酸性の水質を好みます。

できるだけ弱酸性に保ちながら、水温は25~28度を維持するよう心がけましょう。

■塩水浴が良いときと悪いとき

ベタの体調を整えるには、塩水浴も有効です。

しかし、ちょっとした水質変化も嫌うベタにとってはストレスを与えてしまう場合もあるので注意しましょう。

ヒレの破れを見つけたらすぐに塩水浴させるのではなく、まずはストレスとなる要因を取り除いて水質を安定させてやることが先決です。

それでも回復が見られないと感じたら、濃度を低めにした塩水からスタートし、少しずつ濃度を上げながら塩水浴を行ってください。

■ベタの栄養剤・sumaとは

SUMA(スーマ)は近頃注目が高まりつつある、ベタ用のコンディショナーです。

- ヒレやウロコの状態を改善するもの(SUMA 2X STRONG TAIL)

- 色揚げに効果的なもの(SUMA BLADE)

- ヒレの広がりを良くするもの(SUMA 3D Serration&Scale)

など、上記以外にもさまざまな種類があります。

SUMAは栄養剤なので魚病薬と使い分ける必要がありますが、日頃からベタのコンディションを整えておきたいと考えている場合は試しに使ってみても良いかもしれません。

使用する場合は飼育水1Lに対しSUMAを1滴添加して様子を見ましょう。

ベタの肌荒れについて

続いてはベタの肌荒れについて。

ベタが皮膚炎を起こしやすい理由や対処方法について解説していきます。

■ベタは粘膜がうすい魚

生きた魚を素手で触った経験のある方なら想像しやすいと思いますが、魚類のほとんどは体表が粘膜で覆われていて、ヌルヌルとしています。

しかしベタはその粘膜がかなり薄く、肌荒れや皮膚炎を発症しやすい熱帯魚なのです。

ベタを塩水浴させると白いモヤモヤとしたものが見られることがあるのですが、これはベタの体表から剥がれてしまった粘膜の一部だと考えられます。

ただでさえ薄い粘膜をさらに剥がしてしまうリスクがあるため、ベタを塩水浴させる際は濃度や期間をきちんと決めて慎重に行ないましょう。

■粘膜保護剤で回復しやすい

ベタの粘膜が剥がれてしまったことによる肌荒れは、ベタ専用の粘膜保護剤を使って回復させましょう。

GEX ベタセーフは水中の雑菌を抑える天然成分に、ウロコやヒレを美しく保つコラーゲンが配合された、ベタ飼育におすすめの粘膜保護剤です。

水道水中の塩素や重金属を無害化させる成分も含まれているため、水道水に混ぜれば同時にカルキ抜きも行なえます。

100mlの水道水に対し、ベタセーフを1滴入れるのが使用の目安です。

ベタは少ない水量で飼育することが多いので、使用量が細かく調節できるのは嬉しいポイントです。

このような、ベタの粘膜を守るための製品も開発されており、より対策を行いやすくなっていると言えるでしょう。

フレアリングしないときの対処法

「病気や肌荒れしている様子ではないのに、なぜかベタがフレアリングをしなくなった」

こういったお悩みを抱えている方も結構多いです。

活発にフレアリングしていた個体が急に落ち着いてしまうと、調子が悪いのかと心配になってしまいます。

ベタがフレアリングをしなくなるのにも理由がありますので、ここでしっかりと確認しておきましょう。

■体調不良でないか確認する

フレアリングや泡巣を作るといった行為は、健康なオスのベタであれば普通に行ないます。

これらの行動をしなくなったときには、まずは体調不良や病気の可能性を疑いましょう。

もしくは水質の変化や餌の頻度など、何かストレスとなる要因があるのかもしれません。

- 体に病気の症状と思われる斑点などが見えないか。

- フンの色は正常か。

- 水質や水温は変化していないか。

これらの項目をしっかりと確認し、思い当たるポイントがあれば適宜対処しましょう。

フレアリングをしなくなるのは病気の前兆であることも多いので、もしすぐに病変を発見できないとしても、2~3日は様子を見ておくと安心です。

■対象に飽きるとフレアリングしなくなる?!

どうしても体調不良や病気の様子が見られない場合は、飽きてフレアリングをしなくなったという可能性が考えられます。例えば、

- フレアリングの頻度や時間が多すぎる

- 同じ相手とばかりフレアリングしている

- 鏡に映った自分が相手なので、警戒心がなくなった

こういった要因が重なると、次第に飽きてフレアリングしなくなるようです。

フレアリングの適切な頻度は1日1~2回、1回につき5~10分が目安です。

これより多くフレアリングをさせている場合は、時間や頻度を短くしてやりましょう。

また、複数匹のベタを飼育してフレアリングをさせている場合は、たまに水槽の場所を入れ替えたりして別の相手を見せたりすると、飽きずにフレアリングすることがあります。

ベタを2匹飼育しているときは、隣のベタとフレアリングさせる日と鏡を見せてフレアリングさせる日を交互にしてみましょう。

鏡に映ったベタ自身とフレアリングさせていると姿を覚えてしまい、「攻撃されることは無い」と学習してフレアリングしなくなることがあります。

そのようなときに得策なのが、温和でベタに害のない魚と混泳させることです。

自分のテリトリーに他の魚がいる状況をつくると警戒心が芽生えて、鏡に映った自身の姿にもフレアリングをするようになります。

ベタが病気にかかる原因

ベタが病気にかかる原因のほとんどは、ストレスによる免疫力の低下です。

ベタはボトルなどの超小型容器で飼育されることも多く、容器が小型だと水量も少なくなります。

すると水温の変化が大きくなったり、フィルターを運用できないこともあって水質が悪化しやすくなるので、必然的にベタにストレスがかかりやすい環境になってしまうのです。

また、ベタは大きなヒレをもっている影響で、泳ぎがあまり得意ではありません。

常に強い水流が発生しているとベタが泳ぎ疲れてしまい、これもまたストレスの原因になってしまいます。

ベタにとってストレスは大敵です。

ストレスがかさむと免疫力が低下し、病気にかかりやすくなってしまいます。

ベタを健康的に長生きさせたいのであれば、なるべくストレスがかからないような環境を用意し、その環境を保つために適切なメンテナンスを行なうようにしましょう。

まとめ:ベタの病気7つ!綿がつく?腹が膨れる?その予防と治療方法を徹底考察!

ベタは肺に似た呼吸器を備えているため、小さな容器で飼うことができます。

しかし水質が悪化した状態で飼育を続けていると、ベタがストレスを感じて病気にかかりやすくなってしまうため、飼育環境の維持には細心の注意を払わなければなりません。

ベタが病気にかかってしまった場合、まずはベタのストレスを取り除くことを優先し、それでも回復しないときは薬浴や薬餌で治療を進めましょう。

ベタがかかりやすい病気や治療方法を紹介してきましたが、何より病気にならないことが一番です。

日頃からベタの様子をしっかりと観察し、ベタにとって居心地の良い環境を維持してやりましょう。

ベタの病気について良くあるご質問

ベタが、かかりやすい病気とは?

- 尾ぐされ病

- 水カビ病

- ウーディ二ウム病

- エロモナス感染症 など

このように、病原菌などが原因の病気がほとんどですが、ストレスによってヒレがに穴が開く・体色が鈍くなることもあります。

病気のような症状が出たら、飼育環境の清浄化・見直しをすると良いです。

ベタの体調が悪い時の見分け方ををしえてください

下記のような場合は、体調不良のことが多いです。

- 元気に泳がず、水面または底付近でじっとしている。

- ヒレがボロボロで、体色が鈍い

- ヒレをたたんでいる

- 餌を食べない など

ヒレをたたんで動かないのは、体調が悪い状態で、これはどの魚種でも同じです。元気に泳いでいるかも確認しながら飼育します。

ベタが餌を食べない場合の対処法は?

ベタは1週間ほど餌を食べなくても平気なため、無理に食べさせようとせず、絶食しながら治療を行い5~7日目にはごく少量の餌を与えます。

ベタは消化機能が弱いため、給餌量は普段から少なめでも問題ないです。

ベタに塩水浴は効きますか?

お問い合わせ

水槽や機材、熱帯魚のレンタル・設置・メンテナンスがセットになった水槽レンタル・リースサービス、

お手持ちの水槽をプロのアクアリストがメンテナンスしてくれる水槽メンテナンスサービス、

水槽リニューアルサービスや水槽引っ越しサービスなど様々なサービスがございます。

お見積りは無料となっておりますのでお気軽にお問い合わせください。

水槽メンテナンス

水槽メンテナンス 水槽レイアウト

水槽レイアウト アクアリウムテクニック

アクアリウムテクニック 水槽レンタルサービス・水槽リースサービス

水槽レンタルサービス・水槽リースサービス メディア掲載

メディア掲載 水槽器具類

水槽器具類 ろ過フィルター

ろ過フィルター 水槽用照明

水槽用照明 水草

水草 熱帯魚飼育

熱帯魚飼育 金魚飼育

金魚飼育 メダカ飼育

メダカ飼育 エビ飼育

エビ飼育 その他の生体飼育

その他の生体飼育 水槽用ヒーター

水槽用ヒーター 水槽メンテナンス道具

水槽メンテナンス道具 水槽・飼育トラブル

水槽・飼育トラブル お魚図鑑

お魚図鑑 水草図鑑

水草図鑑 メダカ図鑑

メダカ図鑑 お悩み相談フォーム

お悩み相談フォーム

このコラムへのコメントやお悩み相談に届いた質問の回答

はじめまして

ベタが オグサレ病と思われ 早速 薬浴させたのですが

残念ながら 死んでしまいました。

その水槽で また別のベタを迎えたいと思っているのですが

また 同じ病気で死んでしまうのではと 心配してます。

病気にならないようにするのには 水槽は どの様にすれば良いでしょうか?

こちらのケースの場合は、水槽はいったんリセットするのが良いかと思います。

方法としては、レイアウトアイテムなどもすべて取り出し水道水で洗浄し、乾燥させます。

水槽リセットについてはコラムも解説しており「飼育水やろ材は残して再利用する」といった方法をご紹介していますが、ベタはシンプルな水槽でも飼育できるため、新しくお迎えする場合はまっさらな状態に整えてしまうのがおすすめです。

・【プロが教える】熱帯魚水槽をリセット・再設置する方法とは!

https://t-aquagarden.com/column/aquarium_reset

飼育水は再度立ち上げることになりますが、病気の危険性は減ります。

よろしくお願いいたします。

1匹のベタちゃんが体に白いつぶのようなものが出来たのでメチレンブルー浴はじめました。

もう1匹のベタちゃんなんですがスーマのストロングテールを使った所、体調くずしたみたいで底にいたり上に浮かんでいたりちょっと心配してます。

たまに水槽の底を這う様な動きも見せるんですがこの子も病気なんでしょうか…

実際に拝見しておりませんので、正確な回答ではないことをご了承ください。

白い粒が複数なら白点病ですので、メチレンブルー浴で問題ないです。

スーマは水質に影響があるコンディショナーです。調子が悪そうな場合は水換えを行いましょう。

また、スーマは1Lに1滴の割合で加えたら、1日後には全換水が必要ですので、その点からも水換えを行うのが良いです。

こちらの記事もご参照ください。

・ヒレ裂け・肌荒れ対策に!ベタの栄養剤・コンディショナー5選!

https://tropica.jp/2021/01/20/post-44814/

※弊社運営の外部サイトが開きます。

よろしくお願いいたします。

今年の6月18日に迎えた生後半年のベタが松かさ病に掛かってしまいました。

▼ベタの種類

ジャイアント/ギャラクシー

▼現在までの経緯

7月15日、少し顔が腫れているように見える。

↓

7月22日、鱗が逆立っているのを見つける。

↓

7月23日、隔離水槽に移動して塩分0.4%から

徐々に塩浴を始める。(餌食べない、フンしない)

↓

7月26日、塩浴と併用してグリーンFゴールドで薬浴開始(餌は2粒食べた)

↓

7月27日、5日振りくらいにフンを確認。

鱗は以前逆立ったまま。

↓(水は2日1回50%くらい交換)

8月2日、一週間薬浴したが鱗治らず。

ただ普通に泳ぐし餌もねだる。

(1日3粒ほど餌を与える、糞もする)

隣のベタとの敷居をズラしてしまったらフレアリングもする。

↓

8月3日、薬浴止めて、塩浴のみに戻す。

↓(この間も餌は2日に1回3粒、後半フンが見られなかったので餌を止める)

↓(水は2日1回50%くらい交換)

8月9日、動きが鈍くなってきたので再び薬浴

今度はエルバージュエース。

↓

8月10日、薬浴24時間で動きが少し戻るが鱗は戻らず腫れも引かない。(久しぶりのフン)

↓

8月11日、塩浴に戻す。

気付くと背びれがボロくなって穴も空いている。

動きは鈍い。

↓(水は2日1回50%くらい交換)

8月14日、相変わらず動きは鈍い&鱗は戻らず。

1日2粒程度のご飯でフンもする。

状態を撮るためにカメラを向けたらフレアリング

▼隔離中の環境

横35cmの25L水槽に単独飼育で、隔離中は5Lほどの水量。水の高さは10cm程度

水温は26~28℃(部屋のエアコンを常にON)

長文で申し訳ありませんが、

もうどうすれば治るのか解らず…

迎えた当初は本当に元気でずっと泳ぎ回っていました。

今では横になったりはしませんが、1日おやすみリーフの上でおとなしくしています。

背びれもボロボロになってしまい、なんとか治してあげたいので、助言をいただけると助かります。

実際に拝見していないため、正確な回答ではないことをご了承ください。

松かさ病は治療が難しい病気で、薬浴では効果が薄いです。

ヒレが破れたのは薬浴と体力消耗によるストレスであることが多いので、薬餌に切り替えるのが良いと考えています。

グリーンFゴールド顆粒かグリーンFゴールド液、もしくは観パラDの薄めの薬液を餌にしみこませて、乾燥させてから与える治療法です。

薬餌を使用する場合は、薬浴は行わず、塩水浴か淡水のまま管理します。

しかし、自己責任になりますし、確実に効果があるわけではないことはご了承ください。

また、こちらは金魚のコラムですが、同じ症状ですのでご参照ください。

・金魚の松かさ病は不治の病なのか?原因と対策・治療方法!薬餌の有効性も解説

https://t-aquagarden.com/column/goldfish_dropsy

よろしくお願いいたします。

飼ってから2ヶ月ほど経つベタの顎に人間で言うニキビのような白いぽっちができています。数日前から気にはなっていて、よく見ないと分からない程度だったのが1度見えなくなったので治ったのかなと思ったのですが今日急に目立ち始めました。体の方には他に変化は見られません。寄生虫か何かでしょうか?ネットで調べても該当するようなものが探せなくて……。

写真を添付したかったのですがメッセージフォームしかなかったのでとりあえずメッセージのみ送らせていただきます。必要であれば写真送ります。

2リットル水槽で5日に1回水換えしています。エサは1日1回、ベタ用のを4粒です。エアポンプなどは特に入れてません。水草だけ入れてます。

よろしくお願いします。

実際に拝見していないため、正確な回答ではないことをご了承ください。

体内から出てきているような場合:エロモナス感染症(穴あき病など)

体表にかぶさっている感じ:カラムナリス感染症(口腐れ病など)

というように見分けることができます。今回の場合はエロモナス菌が原因ではないかと考えています。

グリーンFゴールド顆粒や観パラDの薬浴で治療を行いますが、まずは水換え頻度を増やして様子を見るのがおすすめです。

2~3日に1回程度に増やし、それでも患部が大きくなるようなら薬浴を行いましょう。

こちらは金魚のコラムですが、ご参照ください。

・金魚の鱗がはがれる!穴あき病の治療方法!感染原因を知って対策しよう

https://t-aquagarden.com/column/ulcer_disease

よろしくお願いいたします。

ベタハーフムーンの充血が治りません。

2ヶ月前くらいから頭部と目の周りとヒレが充血するようになりました、直ぐにグリーンFゴールドを使用しましたが全く効果ないです。

最近、水槽のそこで横たわって普段、食欲旺盛なのに3日も食べなかったので、グリーンFゴールドを使用しました。翌日赤みが無くなりましたが、また翌日には元に戻ってしまいました。

休息をとってから、エルバージュエースを3日使用しましたが、こちらも全く効果ありません。

薬浴中は塩浴も同時に行っており、餌は与えていません。

現在は塩浴のみで食欲旺盛でフレアリングも行えています。

グリーンFゴールドとエルバージュエースを使用しても症状が変わらないのはなぜなのでしょうか。他の病気なのであれば対策を教えてください

実際には拝見していないため、正確な回答ではないことをご了承ください。

エロモナス菌のような症状のため、観パラDの効果がある可能性があります。

グリーンFゴールド顆粒はどちらかというとカラムナリス菌に強い薬です。

エルバージュでも治療できますが、症状が変わらないことと、現在は食欲旺盛とのことですので、まずはこまめな水換えで様子をみて、悪化するようなら観パラDで薬浴を行うと良いと考えています。

こちらのコラムもご参照ください。

・魚の治療薬はどうして効くの?魚病薬ごとの有効成分・効果の違いまとめ!

https://t-aquagarden.com/column/fish_medicine

よろしくお願いします。

飼育9ヶ月ほどのベタについてです。

少しだけローズテールのようなハーフムーンのベタなのですが、オグサレ病を発症し(2週間ほど前からです。現在背鰭がかなり避けており、胸びれや尾びれの先端に充血があります)、水草などで体を支えている事がおおかったので塩浴させようと、15×15の小さめの水槽に塩タブレットを溶かしたブラックウォーターを作りました。そちらに移そうとしたのですが、昨日から元気になり泳ぎ始め、小さい泡巣をつくったりしてます。

ベタを移そうかまよっているのですが…。今日ネットで頼んだグリーンエフも届きます。

ご教授ください

実際に拝見していないため、正確な回答ではないことをご了承ください。

薬は病原菌を殺菌しますが、魚にも負担をかけます。

現在、元気になってきているとのことですので、一旦そのまま様子をみて、悪化してきた場合は魚病薬で薬浴を行いましょう。

塩水浴も有効ですが、それだだけでは尾ぐされの完治は難しいからです。

よろしくお願いいたします。