メダカの室内飼育完全ガイド!最初の1か月を乗り切るポイントなどを解説

コラムでは各社アフィリエイトプログラムを利用した商品広告を掲載しています。

メダカはもともと日本の在来種で、屋外での飼育に向いている魚ですが、部屋の中の水槽で楽しむ『室内飼育』も人気です。

水質や水温の変化に強いメダカは、大掛かりな設備も必要ないことから、初めて魚を飼う人でも安心して挑戦することができます。

しかし、水槽の立ち上げ方や必要な飼育器具など、メダカ飼育にあたり守らなければいけない基本もいくつかあります。

今回はメダカの室内飼育について、水槽の立ち上げから飼育器具まで詳しく解説します。

目次

プロアクアリストたちの意見をもとに飼育水のトラブルや原因、対処法などを解説

このコラムは、東京アクアガーデンスタッフであるプロのアクアリストたちの意見をもとに作成しています。

- メダカ飼育は最初の一カ月が大切!水をきれいにするバクテリアが定着するまで、こまめに水換えをしよう!

- 1Lの水にメダカは1~2匹がおすすめ!過密飼育に気を付けよう飼育匹数で水槽サイズを選ぼう!

- メダカは1日13時間以上の日光浴が大切なので、照明は必ず設置しよう!植物育成用照明なら、水草も同時に育成できる!

- メダカの室内飼育を始める際のポイントを詳しく解説!最初の1カ月を乗り切るポイント3つをご紹介!

メダカは丈夫な魚ですが、初めて飼育する場合は、どんな飼育ポイントがあるのか、飼育を始めるには何が必要かなど気になることが多いです。

メダカを室内で飼育する際に、これだけは知っておきたい知識をまとめました。

ここでは、実務経験から得た知識をもとに、メダカを水槽で飼育するためのポイントなどを解説します。

メダカの室内飼育のコツを動画で解説!

この記事の内容は動画でもご覧いただけます。

メダカを室内飼育するメリットなどを音声付きでガイドします。

東京アクアガーデンではYouTubeチャンネル『トロピカチャンネル』を公開しています。

金魚やメダカ、熱帯魚の飼育ポイントを動画でわかりやすく解説しています。

チャンネル登録をぜひお願いします!

メダカの室内飼育を始める際のポイント3つ

メダカの飼育を始める前に3つのポイントを押さえておきましょう。

- 水槽設置後1週間はメダカを入れない

- 最初の1ヶ月は水換えをこまめに行う

- 最初の1か月はフィルター交換を控える

メダカに限らず魚の飼育の基礎として欠かせないポイントです。

こちらで詳しく解説していきます。

ポイント1:水槽の設置直後はメダカを入れない!

設置直後の水槽にはメダカを入れないようにしましょう。

設置後3~5日以上経過した水槽が望ましいです。理由は、機材の初期不良等を確認できるからです。

飼育を開始してすぐに不具合が見つかれば、せっかく導入したメダカたちに負担をかけてしまします。

メダカに限らず、どんな生き物も新しい環境に慣れるまではストレスを感じますので、よりストレスフルになるような状況は避けたいです。

水草などを入れる場合も、メダカと同時ではなく、先に投入したりレイアウトしておくのがおすすめです。

ポイント2:最初の1ヶ月は水換えをこまめに行う

メダカを導入して1ヶ月は水換えをこまめに行いましょう。

この時期はまだ水をきれいにするバクテリアの数が少なく、硝化サイクルが完全にできあがっていません。

水質が不安定なので、悪化してしまわないよう水換えの回数を多くして対処します。

バクテリアは魚のフンや食べ残しから出る有害なアンモニアを亜硝酸塩に分解して、最終的にほぼ無害な硝酸塩にしてくれます。この流れを「硝化サイクル」といって、できるまでに一カ月程度かかります。

立ち上げたばかりの水槽や水にはバクテリアがおらず硝化サイクルができておらず、有害なアンモニアや亜硝酸塩が蓄積してひどい場合は中毒を起こしてしまうこともあるため、こまめなお手入れが必要です。

3週間目には、まだ完全にできあがっているわけではありませんが、魚が住む水として問題ないレベルまでバクテリアが増えます。

ポイント3:設置後1か月間はフィルターの交換を控える

水をきれいにするバクテリアは、水槽内の飼育水や底砂、そしてろ過フィルター内のろ材に定着します。

先述の通りに、水をきれいにするバクテリアが定着するまで約1カ月ほどかかりますので、それまでの間にろ材を交換してしますと、せっかく定着し始めたバクテリアを捨ててしまうことになります。

そのため、設置後約1か月の間は、ろ材の交換を控えましょう。

ポイントでご紹介したこと以外にも、体調を崩しているメダカがいないか、餌をちゃんと食べているかなど、様子を見てあげましょう。

メダカの室内飼育に使う設備・機材とは

メダカの室内飼育で必要な飼育機材や資材は以下の5つです。

- 水槽

- 水槽用照明

- ろ過フィルター

- 水槽用クリーナー

- カルキ抜き・バケツ

どれも飼育環境の維持に欠かせないので、具体的に解説していきます。メダカを入れる水槽本体を検討中の方はこちらもおすすめです。

メダカに最適な水槽サイズ

メダカは体長約3~4cm程度の小さな淡水魚です。そのため、30cm程度の小型水槽でも十分に飼育できます。

しかし、30匹などたくさんの匹数で飼育する場合はそれに合わせた大き目の水槽がおすすめです。

メダカは1匹500ml以上の水量があると、余裕をもって飼育できます。

以下は、主な水槽の水量目安一覧です。飼育匹数に合わせて水槽サイズを選びましょう。

|

サイズ |

水量 |

|

|---|---|---|

|

20cmキューブ水槽 |

W200×D200×H200mm |

約7L(板厚3mmの場合) |

|

25cmキューブ水槽 |

W250×D250×H250mm |

約15L(板厚3mmの場合) |

|

30cm規格水槽 |

W300×D180×H240mm |

約12L(板厚3mmの場合) |

|

30cmキューブ水槽 |

W300×D300×H300mm |

約26L(板厚3mmの場合) |

|

45cm規格水槽 |

W450×D240×H300mm |

約31L(板厚3mmの場合) |

|

60cm規格水槽 |

W600×D300×H360mm |

約61L(板厚5mmの場合) |

ちなみに、ろ過フィルターなどは30cm水槽用からバリエーションが多く、選びやすいです。

照明は必ず設置しよう

メダカは1日に13時間程度の日光浴を必要とする魚です。

メダカ水槽には必ず照明を設置するようにしましょう。

日光には、

- 色揚げ効果

- バイオリズムを整える

- 水草の成長に必要

といったように、メリットが多いです。しかし、窓際に水槽を置いて日光を当てようとしても日照時間の調節が難しく、水温の上昇やコケの発生につながってしまいます。

そこで、太陽光に近い波長のLEDを導入することで、デメリットを減らしながら管理することができます。

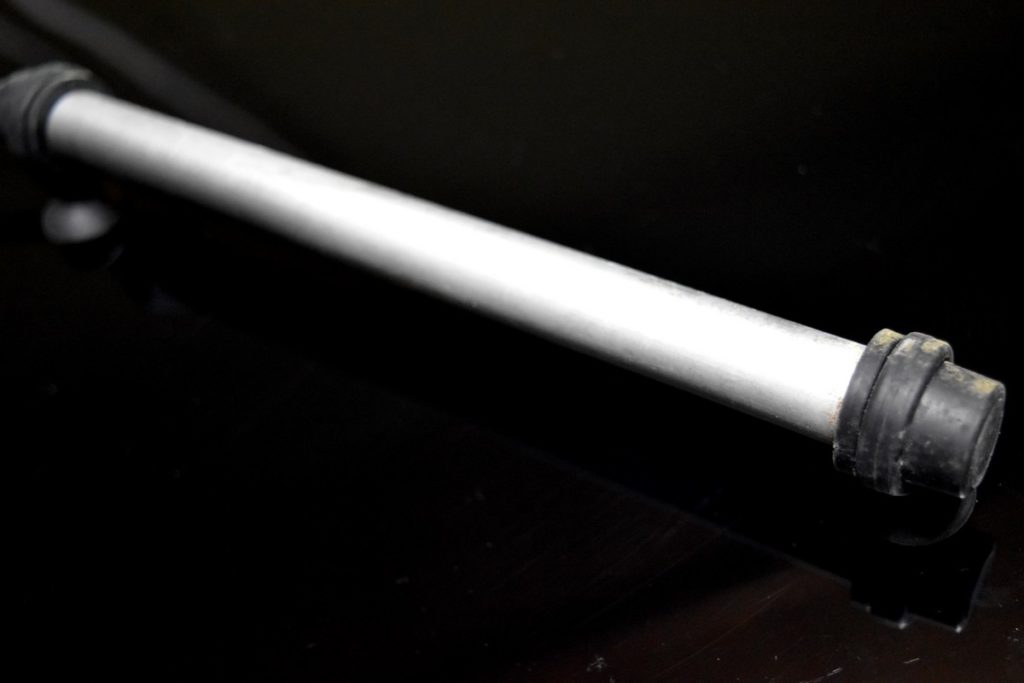

ろ過フィルターは水流が穏やかな機種がおすすめ

メダカ水槽のろ過フィルターはスポンジフィルターや投げ込み式などの、水流が穏やかな機種がおすすめです。

緩やかな水流と高い酸素供給力が、強い水流を好まないメダカに向いています。外掛け式フィルターでも問題ありませんが、その場合は流量を調節できるタイプが良いでしょう。

水槽用クリーナーで底砂を清潔に保とう

底砂は水槽用クリーナーで清潔に保つようにしましょう。

汚れたまま放っておくと病原菌の温床になって、病気や水カビといったトラブルにつながることもあります。水換えのついでに掃除できるので、余分な手間もかかりません。

底砂の種類によっては粒がくずれやすいものもあるため、メダカ水槽におすすめの底砂はこちらも参考にしてみてください。

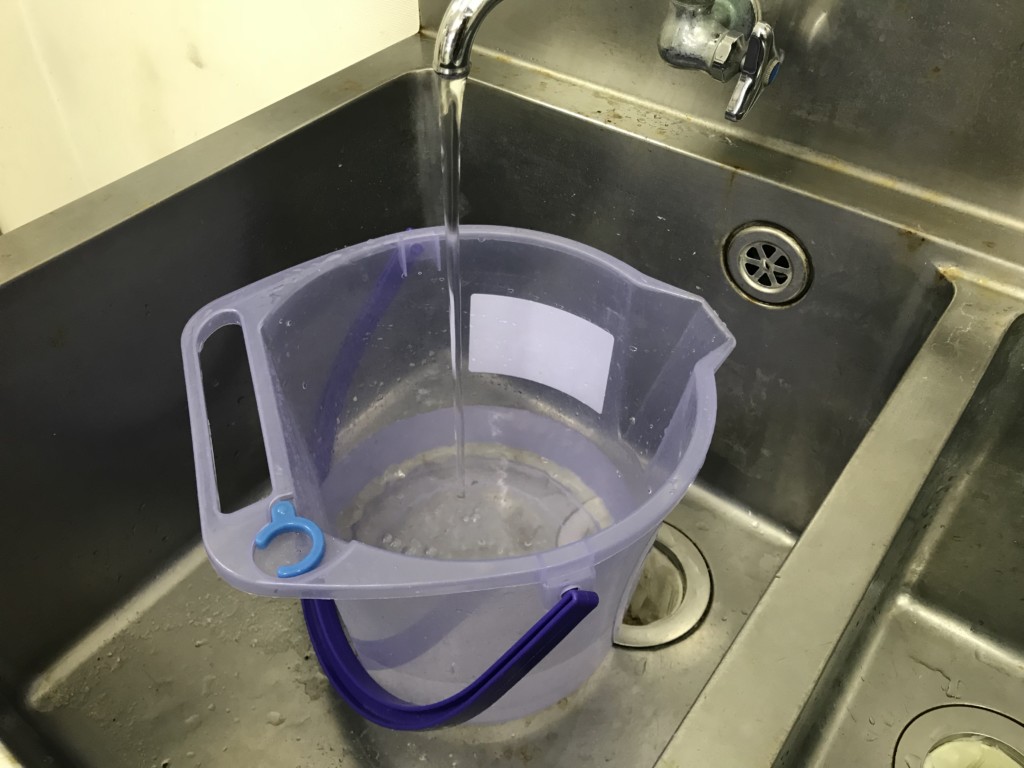

カルキ抜きとバケツは水換えに必須!

水道水には魚に有害なカルキ(塩素)が含まれているので、カルキ抜きで中和します。

バケツは大きめの10L以上のサイズがあると、飼育水をたくさん作れますし、水をこぼしたり、容量不足で悩むことが少ないのでおすすめです。

カルキ抜きは様々なタイプ場発売されていますが、10L以上大量に水換えするなら固形(ハイポ)、少量なら液体タイプがおすすめです。

固形はカルキ抜きに少し時間がかかるものの、その間に水温合わせもできますし大量の水に使う場合はコスパが良いです。一方で、液体タイプは計量しやすくボトルや小型水槽に向いています。

メダカは小型の水槽や飼育容器で飼うことが多いので、液体タイプの使用頻度が高いです。

カルキ抜きも、いきなり影響はないとはいえ、主成分は『チオ硫酸塩』化学物質ですので、最低限の量を使用するのが良いと言えます。

水量に合ったアイテムを選びましょう。

水槽用ヒーターは無くても飼育可能

室内飼育の場合は水槽用ヒーターは、なくても大丈夫です。

メダカは水温に対する適応能力が高いので、冬場であっても室温で十分飼育できます。

ただ、玄関など極端に冷え込んだり、冬場でも繁殖させたかったりする場合は23度程度に保温できる水槽用ヒーターを使用しましょう。

失敗しないメダカ水槽の水換えのコツ

水換えは水質を改善する効果的な方法ですが、その反面、水質を大きく変化させます。

失敗してメダカが体調をくずさないようにするためにも、

- 水換えの頻度

- 水温変化

- 水の蒸発

この3つコツを把握しておきましょう。少し気を付けるだけなので、難しい技術は必要ありません。

水換えの頻度を決める考え方

水換えの頻度を決めるために、メダカの「飼育密度」と「水量」に着目しましょう。

水温が下がる季節や冬場はメダカの活性が落ちて給餌量も減るので、2週間に一度でも問題ありません。

水温変化にご注意!

メダカは水温に対する適応能力に優れますが、それはゆっくり変化した場合で急上昇・急低下には弱いです。

夏場は水道水の方が極端に冷たいことはありませんが、安全のためにも水槽と同じ部屋に汲み置きして水温を合わせましょう。

一方で、冬場は水道水の方が水温が低いので、汲み置きする、もしくは給湯器などで調整してから水換えに使います。

小型容器なら水の蒸発に気を付けよう

小型の飼育容器やボトルアクアリウムなどは水量が少ないので、水質も悪化しやすいです。

蒸発して水量が減ると、より一層水が悪くなりやいすことから、蒸発したらこまめにカルキ抜きした水を足すようにしましょう。

また、水槽にはフタを閉めることで、蒸発を防げます。

まとめ:メダカの室内飼育完全ガイド!最初の1か月を乗り切るポイントなどを解説

メダカの室内飼育には、屋外飼育とは異なる飼育のポイントがあります。

とはいえ、魚飼育の基本的なポイントさえ守っていれば、終生飼育できるので、初心者の方でも心配ありません。

ただ、「メダカは丈夫だから」と油断せず、丁寧な世話を心がけるようにすることが、何よりのコツと言えるでしょう。

お問い合わせ

水槽や機材、熱帯魚のレンタル・設置・メンテナンスがセットになった水槽レンタル・リースサービス、

お手持ちの水槽をプロのアクアリストがメンテナンスしてくれる水槽メンテナンスサービス、

水槽リニューアルサービスや水槽引っ越しサービスなど様々なサービスがございます。

お見積りは無料となっておりますのでお気軽にお問い合わせください。

水槽メンテナンス

水槽メンテナンス 水槽レイアウト

水槽レイアウト アクアリウムテクニック

アクアリウムテクニック 水槽レンタルサービス・水槽リースサービス

水槽レンタルサービス・水槽リースサービス メディア掲載

メディア掲載 水槽器具類

水槽器具類 ろ過フィルター

ろ過フィルター 水槽用照明

水槽用照明 水草

水草 熱帯魚飼育

熱帯魚飼育 金魚飼育

金魚飼育 メダカ飼育

メダカ飼育 エビ飼育

エビ飼育 その他の生体飼育

その他の生体飼育 水槽用ヒーター

水槽用ヒーター 水槽メンテナンス道具

水槽メンテナンス道具 水槽・飼育トラブル

水槽・飼育トラブル お魚図鑑

お魚図鑑 水草図鑑

水草図鑑 メダカ図鑑

メダカ図鑑 お悩み相談フォーム

お悩み相談フォーム