一番安い濾過材ってどうなの?価格による違いとメリット・水質浄化の効果

コラムでは各社アフィリエイトプログラムを利用した商品広告を掲載しています。

アクアリウムに欠かせない「ろ材」は消耗品のため、コストパフォーマンスを重視して選びたいところです。

でも一番安いろ材だとなんとなく不安で、結局高いろ材を買ったという経験がある方もいるのではないでしょうか。

実はろ材は「安かろう悪かろう」の言葉が当てはまりにくいアイテムなので、正しい使い方をすれば安いろ材でも十分に水質浄化の効果を発揮できます。

では高いろ材は安いものと何が違うのかというと、pHを維持する機能やサイズ展開が異なるのです。具体的には耐久性にも差が出ると言えます。

今回はそうしたろ材の値段と質の関係、水槽に適したろ材の選び方などについて解説していきますので、ろ材選びにお悩みの方は是非こちらのページを参考にしてください。

目次

プロアクアリストたちの意見をもとにろ材の価格と質についてを解説

このコラムは、東京アクアガーデンスタッフであるプロのアクアリストたちの意見をもとに作成しています。

ろ材は価格によって基本的な機能に差はないものの、水質調整機能など、プラスの効果を持つことが多いです。

どんなろ材も使い方次第で水質浄化に役立つバクテリアなどを棲みつかせることができます。

ここでは、実務経験から得た知識をもとに、ろ材の価格と質についてを解説します。

安いろ過材=質が悪いは間違い!

ろ材は「値段が安ければその分品質が劣る」ということが当てはまりにくいアイテムです。

ここではまず、リーズナブルなろ材を使用する際の工夫についてご紹介していきます。

ろ材の使用方法は工夫次第

たとえば泥水を小石や綿、活性炭を使った簡易的なろ過装置に何度か通すと、ある程度は透明な水になるように、安いろ材でも工夫次第で魚に適した水質に浄化することができます。

そもそも、どんなろ材も、材質に違いはあっても構造に大きな差はありません。

水を浄化するろ材は基本的に

- 表面に微細な凹凸がある

- 抗菌加工がされていない

- 水中でも形状が維持できる

といった条件がそろっていれば、ほとんどの材質を使うことができます。

下水を浄化するためのろ材として、輪切りにしたヤクルトの容器が使われることもあるようです。

とはいえ手作りで安価な代用ろ材は何かトラブルがあった際に対処がしづらく、初心者には不向きなので、このコラムではアクア用品として売られている安いろ材の活用方法について紹介していきます。

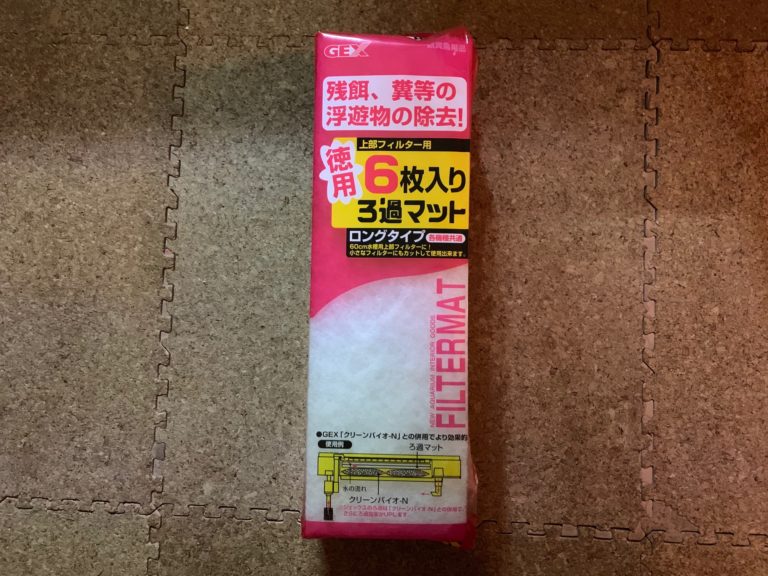

一番安いのはウールマット!

アクアリウムで言う「ろ過」とは、

- 大きなゴミを取り除くための物理ろ過

- 有害なアンモニアを硝化する生物ろ過

- 水の黄ばみや臭いを取り除く化学ろ過(本記事では割愛)

という3種類のことを指します。

物理ろ過を得意とするろ材の中でもっとも安価なのがウールマットです。

中でも未成形タイプのファインマットBIGはコストパフォーマンスが非常に高く、安くて耐久性の良いウールマットが大量に封入されています。

ろ過フィルターの形状に合わせて自由にカットして使うことができるため、かなり使い勝手の良い商品です。

自分でカットする手間はかかるものの、幅広い機材に使用できる汎用性の高いろ材と言えるでしょう。

リングろ材はガラス製が安い

生物ろ過として使われることの多い硬いタイプのろ材ですが、中でもガラス製のリングろ材は比較的安価で手に入ります。

しかしガラスという性質上、現在主流のセラミックろ材よりは表面の凹凸が少なく耐久性も弱いため、バクテリアがセラミックよりも棲みつきずらいと言われています。

それでも大量のろ材が必要な大型水槽では、コストを抑えるためにガラス製リングろ材を使用するということもありますし、かえって効率が良いことも。

また、変色しにくいところもガラス製の優れた点でしょう。

番外編:軽石やサンゴ砂もろ材になる

園芸用の軽石も、多孔質で軽量ということで、実はろ材と同じ働きをすることができます。安価で大量に購入できるので予算を節約したい場合に良いでしょう。

ただし、アクアリウム用ではないので崩れやすい・導入時の洗浄が大変といったデメリットもありますので、通常はあまり採用されることはありません。

また、海水魚水槽の場合は粗いサンゴ砂をろ材として活用できます。

これは東京アクアガーデンでも採用しており、導入生体などを調整してろ過システムを設計すれば、目詰まりを気にしなくて良いため、定期的な洗浄もほとんど必要ありません。

水質をアルカリ性に保てるためおすすめです。

高いろ材と安いろ材の違い

ろ材の値段と質の良し悪しはあまり関係ないということをお伝えしてきましたが、では一体、高いろ材と安いろ材の違いはどういったことなのでしょうか。

- 水質調整作用

- サイズの品揃え

という2つの観点から解説をしていきます。

水質調整作用

高いろ材と安いろ材の大きな違いとして挙げられるのが、pHを調節する機能の有無です。

やはり高価なろ材はpHを一定に保つ能力に優れているため、水質の変動による魚へのダメージを最小限に留めることができます。

こうしたpH調節機能を持つろ材としておすすめなのが、パワーハウスというシリーズです。

pHが降下しやすい海水や大型魚の水槽にはpH降下抑制機能を兼ね備えたハードタイプ、水草水槽などにはpH上昇抑制機能をもったソフトタイプなど、用途によって使い分けできるのが魅力のひとつです。

ハードタイプはアロワナ水槽など、水が汚れやすくpHが下がりがちな水槽にもおすすめです。

また、リバースグレインというシリーズのろ材も高いpH調節機能を持ちます。

特に、水質を中性に保てる『フレッシュ』は、水質が不安定な地域で魚を飼育するときに使用でき、さらに幅広い生体に使うことができます。

水質が維持できれば水換えの頻度を抑えることができるため、水質管理を必要とする魚種を飼育している場合や、こまめな水換えが難しい方は水質調整作用のあるろ材を活用してみてはいかがでしょうか。

[blogcard url=”https://tropica.jp/2020/06/15/post-38527/”]

扱いやすいサイズ感

サイズ展開が豊富という点も、高価なろ材の特徴と言えます。

先ほどご紹介したパワーハウスシリーズもそうなのですが、高いろ材は小型から大型まであらゆるタイプのフィルターにマッチしたサイズのものを取りそろえているので、とても扱いやすいです。

特にエーハイム社はさまざまなサイズ・形状・材質のろ材を取りそろえている上に、容量も1L~5Lまで投入しやすい容量を各種販売しており、愛用者が多いのもうなずけます。

ろ材の耐久性について

安いろ材のすべてが耐久性に劣るというわけではないのですが、やはりすぐに穴が空いてしまったり崩れてしまうようなろ材は安価であることが多いです。

そういったろ材の耐久性について解説していきます。

ウールマットは厚みで耐久性が変わる

ウールマットはろ材の中では比較的安価で販売されている部類ですが、その中でも特に安めのウールマットは密度が低いことが多いです。

耐久性の低いウールマットはオーバーフローなど強い落水には耐えられません。

こまめな交換が難しい方や、水流の強いろ過フィルターを使用している方は、安いウールマットの中でも高密度タイプのものを選ぶようにしましょう。

リングろ材の耐久性

ボールろ材と比べると目詰まりしにくいと言われるリングろ材ですが、それでも数週間~3ヶ月に一度は飼育水を使って洗浄をしましょう。

ここで問題となるのがろ材の耐久性です。

リングろ材は優しくすすぎ洗いするだけでもある程度の目詰まりは解消できますが、長年使っていて劣化したろ材やもともと割れやすい素材(ガラス製など)のろ材は軽い洗浄でも割れ崩れることがあります。

割れたろ材をそのまま使うとフィルターの流量が低下してろ過の役割を果たせなくなってしまいますので、崩れが多くなったら新しいものと交換するのがおすすめです。

まとめ:一番安い濾過材ってどうなの?価格による違いとメリット・水質浄化の効果!

今回はろ材の値段と質の関係、水槽に適したろ材の選び方などについて解説してきました。

水質維持に欠かせないろ材は消耗品のため、コストパフォーマンスの高さを重視して選びたいところです。

ろ材は「安い分品質が劣る」ということが当てはまりにくいため、正しい使い方をすれば安いろ材でも十分に水質浄化の効果を発揮できます。

ウールマットであれば密度、リングろ材であれば素材を意識しつつ、安くて耐久性の良いろ材を選んで賢くアクアリウムを楽しみましょう。

お問い合わせ

水槽や機材、熱帯魚のレンタル・設置・メンテナンスがセットになった水槽レンタル・リースサービス、

お手持ちの水槽をプロのアクアリストがメンテナンスしてくれる水槽メンテナンスサービス、

水槽リニューアルサービスや水槽引っ越しサービスなど様々なサービスがございます。

お見積りは無料となっておりますのでお気軽にお問い合わせください。

水槽メンテナンス

水槽メンテナンス 水槽レイアウト

水槽レイアウト アクアリウムテクニック

アクアリウムテクニック 水槽レンタルサービス・水槽リースサービス

水槽レンタルサービス・水槽リースサービス メディア掲載

メディア掲載 水槽器具類

水槽器具類 ろ過フィルター

ろ過フィルター 水槽用照明

水槽用照明 水草

水草 熱帯魚飼育

熱帯魚飼育 金魚飼育

金魚飼育 メダカ飼育

メダカ飼育 エビ飼育

エビ飼育 その他の生体飼育

その他の生体飼育 水槽用ヒーター

水槽用ヒーター 水槽メンテナンス道具

水槽メンテナンス道具 水槽・飼育トラブル

水槽・飼育トラブル お魚図鑑

お魚図鑑 水草図鑑

水草図鑑 メダカ図鑑

メダカ図鑑 お悩み相談フォーム

お悩み相談フォーム