ベアタンクって何?ベアタンク向きの魚や、メリットとデメリットについて

コラムでは各社アフィリエイトプログラムを利用した商品広告を掲載しています。

水槽に底砂を敷くとバクテリアの住処になる、見映えが良くなるなどの利点がありますが、一方で掃除がしづらくなったり、汚れが溜まった底砂が菌の温床になったりなど、管理面で手間がかかるようになります。

特に水を汚しやすいと言われる肉食魚やフンが多い金魚の飼育では、底砂のデメリットが浮き彫りになることも。

そこでおすすめなのが、底砂を敷かないベアタンクと呼ばれる飼育スタイルです。

ベアタンクで飼育することで、掃除の手間が省けるだけでなく生き物の存在感を出しやすいなどのメリットがあります。

ここでは、ベアタンクで水槽を管理するメリット、デメリットや、おすすめの生き物、実際にベアタンクを導入した水槽の設置事例などをご紹介します。

目次

プロアクアリストたちの意見をもとにベアタンクのメリットとデメリットを解説

このコラムは、東京アクアガーデンスタッフであるプロのアクアリストたちの意見をもとに作成しています。

水槽に底砂を敷かないベアタンクには、ゴミが溜まりにくいなどの利点がある一方で、レイアウトや使えるろ過フィルターに制限が出るなどの注意点があります。

メリット、デメリットを比較しながら、生き物に合わせて飼育スタイルを選びましょう。

ここでは、実務経験から得た知識をもとに、ベアタンクのメリットとデメリットを解説します。

ベアタンク飼育とは?!を動画で解説!

この記事の内容は動画でもご覧いただけます。

ベアタンクの基本からメリットや考え方を音声付きで解説します。

東京アクアガーデンではYouTubeチャンネル『トロピカチャンネル』を公開しています。

熱帯魚のさまざまな飼育方法からアクアリウムの基礎を動画でわかりやすく解説しています。

チャンネル登録をぜひお願いします!

ベアタンクとは

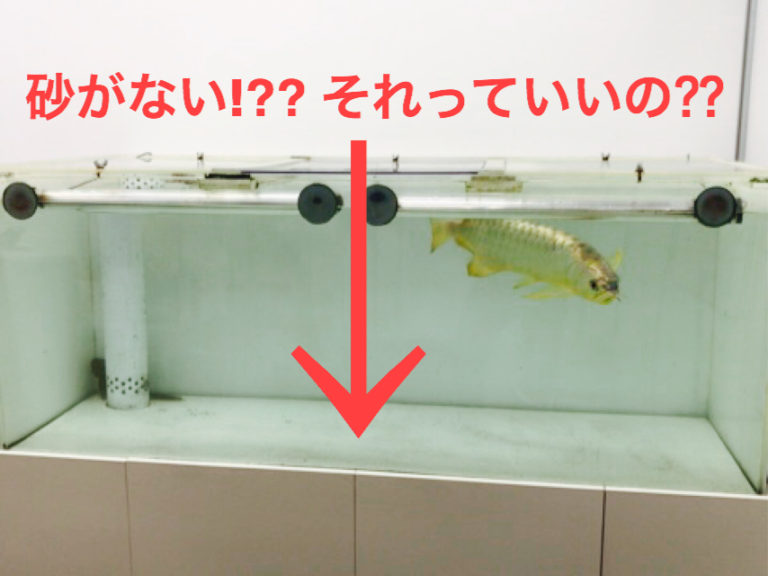

ベアタンクとは、底砂を敷かずに魚を飼育する水槽のことです。

ちなみに、ベアタンクの”bare”には裸やむき出しといった意味があり、水槽の底がむき出しになっている様子から、ベアタンクと呼ばれるようになりました。

底砂を敷いた一般的なアクアリウムは、水草やアイテムをきれいに配置した水槽の中を生き物が泳ぐ姿を鑑賞する、生きたインテリアのようなイメージで、見映えを重視する傾向があります。

一方ベアタンクでは、場合によっては流木や岩を配置することもありますが、水槽には基本的に生き物と機材以外は何も入れません。華やかさには欠けますが、その代わり水質や水温などの管理面で生き物を第一に考えることができるため、飼育や掃除に手間がかかる肉食魚や大型魚がメインの水槽では、ベアタンクが良く採用されています。

実際、観賞魚を扱う問屋や養魚場では、多くの魚がベアタンクで育成されているので、このことからも、ベアタンクは生き物の管理に重点を置いた理にかなった飼育方法だということが感じられるのではないでしょうか。

ベアタンクで管理するメリット

生き物のことを第一に水槽を管理できるベアタンクには、具体的に以下のようなメリットがあります。

- 掃除がしやすい

- 病気が発生しにくい

- 水槽全体の重量を軽くできる

- 純粋に魚の雄大な姿を鑑賞できる

ここでは、ベアタンクで飼育するメリットを解説します。

掃除がしやすい

ベアタンクで管理する一番のメリットは、何と言っても掃除がしやすい・汚れが見つけやすい点にあります。

底砂はしっかりと掃除をしないと汚れの温床になりやすいです。

その点ベアタンクならば、水槽の底に溜まった餌の食べ残しやフンを簡単にすくい出すことができますし、隠すものがなくゴミが目立つので砂がある時よりもこまめに掃除をしたくなります。

病気を防ぎやすい

ベアタンクは、病気が発生しにくい水槽づくりにも最適です。

魚が病気になる大きな要因として、水や底砂が汚れからくる水質の悪化があります。水質が悪くなると魚にストレスが掛かって免疫力が低下し、健康ならばかからないような病気にも感染しやすくなるのです。

その点、ベアタンクならば汚れが溜まりづらい上に気軽に掃除ができるので、魚にとってストレスフリーな環境を維持できます。

また、病気の原因になる菌や寄生虫は底砂の中で増殖することも多いので、ベアタンクではそもそも菌や寄生虫が水槽内にとどまりにくいです。

仮に病気が発生してしまっても、水槽のリセットが簡単に行えるので水槽を立て直しやすいというのもベアタンクのメリットと言えます。

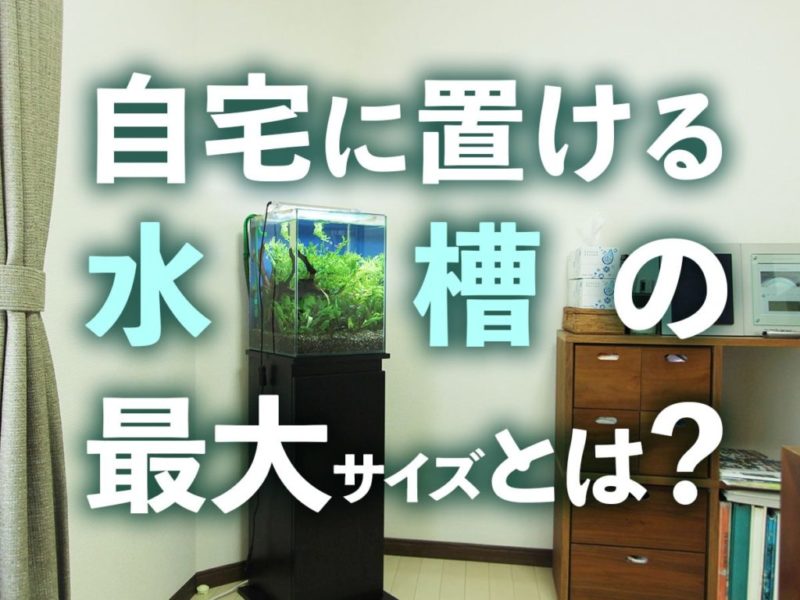

水槽全体の重量を軽くできる

意外と盲点なのですが、水槽の重量を少しでも軽くしたいときはベアタンクがおすすめ。

特に自宅に水槽を置く場合耐荷重が問題になりやすいので、水槽の重さにお悩みの時は底砂を抜くのも一つの方法です。

純粋に魚の雄大な姿を鑑賞できる

飾り気のないベアタンクでは、魚の泳ぐ姿を遮られることなく十分に堪能できます。

単独飼育が推奨されるような一匹でも見応えがある魚ならば、特にベアタンクでの飼育がおすすめで、純粋にその魚の良さを鑑賞できるのは大きな利点ではないでしょうか。

また、多少色味が地味な魚でも、レイアウトがない分周りに惑わされることなく、しっかり主役として引き立つのもベアタンクの良い所です。

ベアタンクで管理するデメリット

管理面でのメリットが多いベアタンクですが、やはり底砂がないことによる弊害が出てくることもあります。

ここからはベアタンクのデメリットということで、

- コケや汚れが目立つ

- 底面フィルターが使えない

- ろ過バクテリアが繁殖しにくい

- レイアウトに制限が出る

の4点について解説します。

コケや汚れが目立つ

隠すものがないベアタンクでは、水槽の底に溜まるフンやゴミ、コケなどの汚れが目立ちます。

ゴミが見えて掃除がしやすいのはベアタンクの利点ですが、観賞面ではデメリットになるため、汚れを見つけたら速やかに掃除をしましょう。

底面フィルターを使えない

ベアタンクでは底面フィルターを使うことができません。

底面フィルターは、水槽の底に置いたフィルターの上に底砂を敷き、底砂をろ材として生かしながらゴミを集めるという仕組みだからです。

底砂のないベアタンクには以下のろ過フィルターが向いています。

上部式フィルター

ベアタンクにおすすめのろ過フィルター一つ目は、上部式フィルターです。

上部式フィルターは、ポンプでくみ上げた水を水槽の上部に設置したフィルターに通してろ過して水槽に戻す、というとてもシンプルな構造のフィルターですが、ろ過能力が高く酸素供給量も多いので、様々な生き物の飼育に利用されています。

ろ材をカスタマイズすれば、大型水槽や海水魚水槽でも使用可能です。

外部フィルター

ろ過能力を重視するならば、外部フィルターがおすすめです。

ろ材を入れるスペースが大きいので、ろ過能力の高さは群を抜いていますので、ベアタンクで肉食魚や大型魚を飼育している水槽は、特に外部フィルターとの相性が良いでしょう。

本体を分解して掃除ができるところや、消耗品パーツが豊富に販売されているところも人気のポイントです。

ただし、外部フィルターは他のフィルターに比べて高額なので、購入前にスペックやサイズをよく確認するようにしてください。

ろ過バクテリアが繁殖しにくい

底砂を敷かないことで、硝化バクテリアが不足して水が汚れやすくなることがあります。

というのも、水中のアンモニアや亜硝酸を分解してくれる硝化バクテリアは、主にろ過フィルターの中のろ材や底砂に定着するため、底砂がない=硝化バクテリアの住処が減ってバクテリア自体が減少する、という悪循環に陥る可能性があるからです。

この状況を避けるため、ベアタンクでは通常よりも強力なろ過フィルターを選定することをおすすめします。

メーカー推奨の1.5倍程度のスペックを持つろ過フィルターであれば、底砂分のバクテリアをカバーすることができて、水質が安定しやすいです。

レイアウトに制限が出る

底砂がないベアタンクでは、当然のことながら水草を植え付けることができません。

どうしても水草を入れたいときは、流木などに活着させたり浮き草を使ったりといった方法を取ればレイアウトすることができますが、これも度が過ぎるとせっかくベアタンクで飼育している意味がなくなってしまいます。

このようにレイアウトに制限が出てしまうのも、デメリットの一つです。

ベアタンクと相性のいい生物は?

ここからは、ベアタンクと相性の良い生き物をご紹介していきます。

水槽内に物を置かないベアタンクの水槽は隠れ家などが設置しづらいので、臆病な小型魚や、底砂を掘る習性を持つ底物とは相性があまり良くありません。

ベアタンクの利点を最大限に活かせるのは、フンが多く頻繁な掃除が必要な魚や水を汚しやすい肉食魚などですので、生き物に合わせて飼育スタイルを選びましょう。

金魚

大食漢でフンが多い金魚は、水を汚しやすいのでベアタンクで飼育するのもおすすめです。

金魚水槽は想像以上に底砂が汚れるので、いっそ無くしてしまった方が管理がしやすくなります。

ディスカス

熱帯魚の王様との呼び声も高いディスカスは、肉食性が強く水を汚しやすい魚としても知られています。

特にディスカス専用の餌”ディスカスハンバーグ”は、牛のハツを練ってまとめたもので、ディスカスがつついて食べているうちに水の中に散ってしまし、とにかく掃除が大変です。

そのため、ディスカス飼育では掃除がしやすいベアタンクが定番となっています。

古代魚

アロワナに代表される古代魚もベアタンク向きの魚です。

肉食性が強い上に大型になりやすい魚種が多いので、餌の食べ残しやフンの掃除がしやすいベアタンク飼育が定着しています。

また、餌の食べ残し量を確認しやすいというのも古代魚でベアタンクが採用される理由の一つ。

食べが悪いと感じたとき、速やかに体調を確認したり、餌を変えたりといった対応ができるので、餌付けや飼育が難しいとされる古代魚の管理に最適です。

ウーパールーパー

つぶらな瞳が可愛らしいメキシコ産のサンショウウオ、ウーパールーパーの飼育でもベアタンクが採用されています。

ウーパールーパーは底に置かれた餌を食べるときに砂利なども一緒に吸い込んでしまうことがあるため、健康のことを考えると底砂を敷かない方が良いと考えられるからです。

もちろん掃除のしやすさという点からも、ベアタンクが向いています。

ベタ

華やかなヒレや体色が特徴的なベタもベアタンクでの飼育が推奨される魚ですが、理由は他の魚とは少々異なります。

ベタがベアタンクで飼育される理由は、ずばり体色を目立たせるため。自身がとにかく華やかなので、余計な装飾に邪魔されずあるがままを観賞するのにはベアタンクが最適と考えられています。

また、レイアウトでベタのヒレを傷つける心配がないというのも、ベアタンクが好まれる理由です。

ベアタンクで管理している水槽をご紹介

最後に、実際にベアタンクで管理している水槽の事例をご紹介します。

ベアタンクの定番アロワナ水槽以外にも、大量の魚が泳ぐ大型水槽や珍しいスッポンモドキの飼育水槽など、異なるタイプの事例を厳選しましたので、ぜひ参考にしてみてください。

アロワナ水槽

ベアタンクといえばやはりアロワナが定番です。

シルバーアロワナを飼育するこちらの事例では、ベアタンクにすることでアロワナの雄大な泳ぎを堪能できる水槽になりました。

掃除のしやすさばかりに目が行きがちですが、生き物の魅力を最大限に引き出すことができるのもベアタンク飼育の利点です。

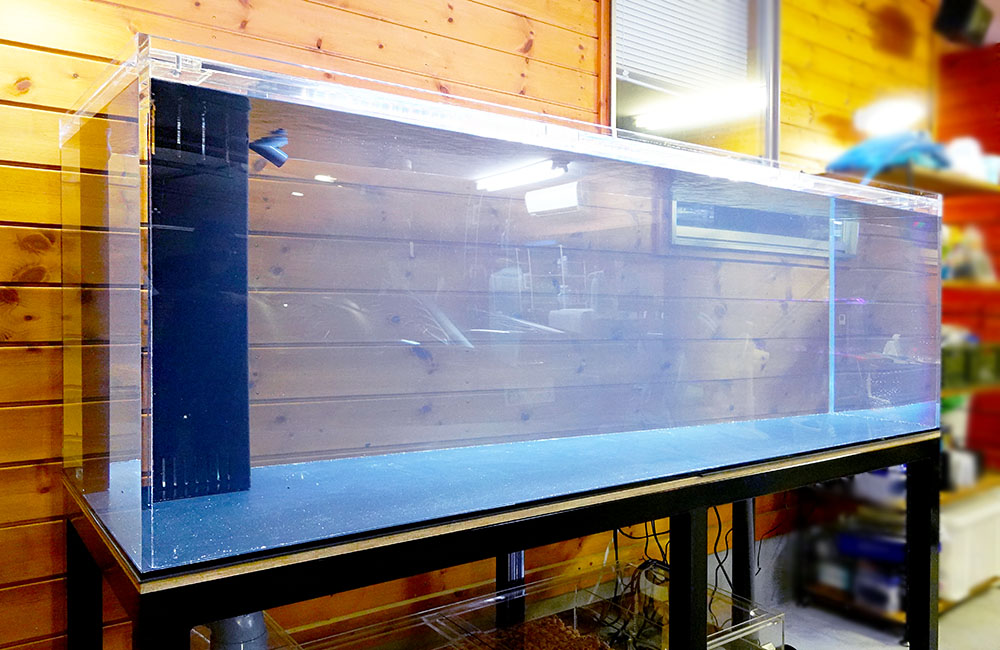

また大きく成長したアロワナを余裕を持って飼育したいときは、以下のような大型水槽がおすすめ。

アロワナ専用のスペックを備えた水槽ならば、終生飼育を見据えた水槽の長期使用も可能となります。

活魚水槽

飲食店で生きた魚をストックしておく活魚水槽は、ベアタンクで管理されるのが一般的です。

活魚水槽は魚を水槽から取り上げる頻度が多いため、砂やレイアウトがあると邪魔になりますし、コケや汚れが見えるのは衛生観念の点からあまり望ましくありません。

こういった事情から、掃除や管理がしやすいベアタンクが好まれるのです。

こちらの飲食店の事例では、さらに水槽の底と側面、背面に黒色にアクリル板を使用して、コケや汚れが目立ちづらいよう工夫がされています。

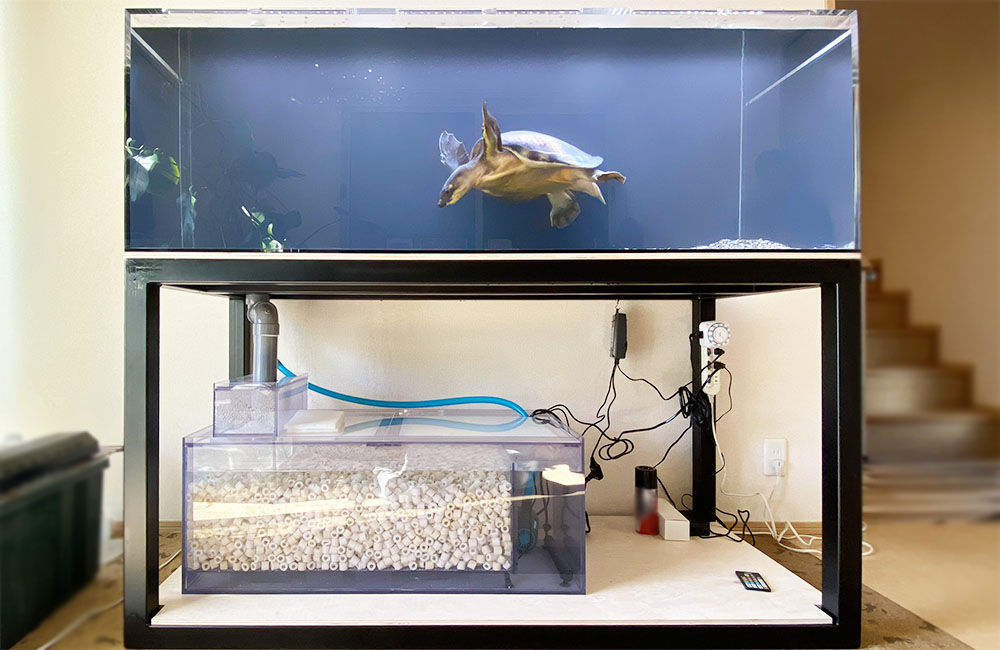

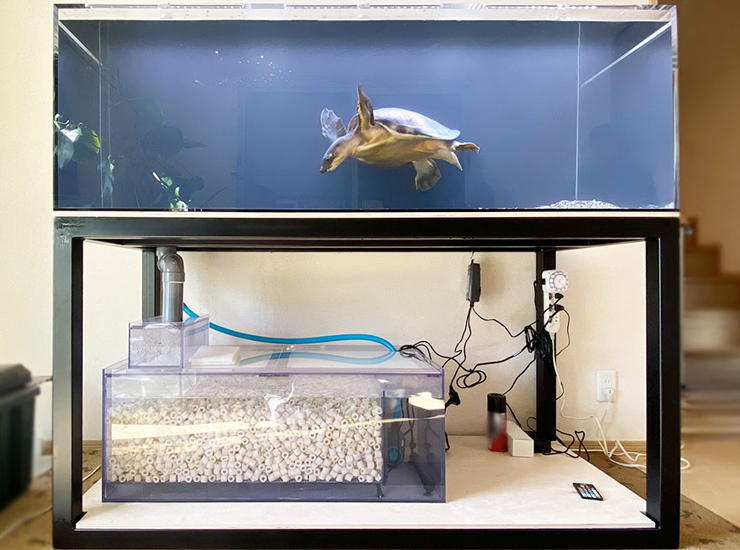

スッポンモドキ水槽

魚類だけでなく、カメなどの爬虫類やサンショウウオなどの両生類を飼育する水槽でもベアタンクが採用されています。

爬虫類や両性類の多くが肉食性で体が大きいものが多いので、掃除がしやすく飼育スペースが広々と取れるベアタンクが最適なのです。

こちらの事例で飼育されているスッポンモドキは、体長45cm程度まで成長する爬虫類です。

カメやスッポンとは異なり完全に水中で生活するため陸地は必要ありません。

飼育には120cmクラスの大型水槽が必要ですが、人に慣れる一面を持った可愛らしいペットとして人気があります。

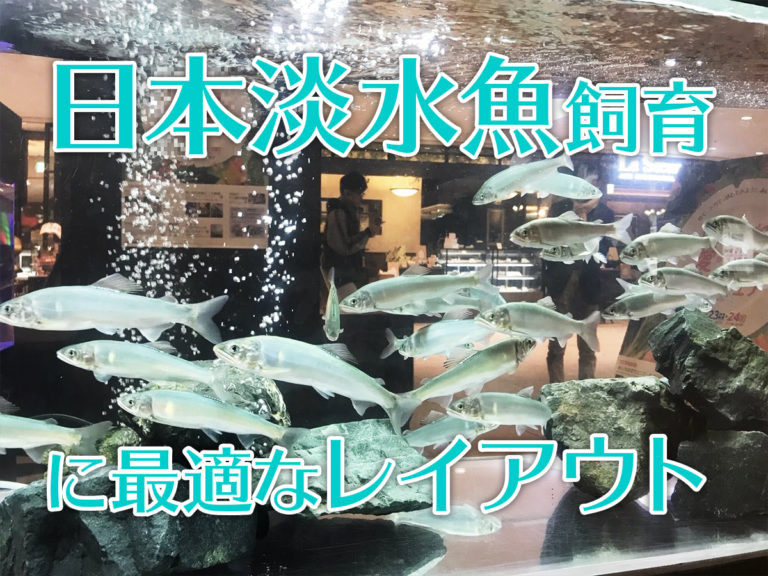

日本淡水魚水槽(展示水槽)

こちらの水槽は日本淡水魚を展示している水槽です。底砂などがレイアウトされた水槽でなくても、装飾のないベアタンクで魚らしいシンプルな姿を存分に鑑賞することができます。

この水槽は定期的に生体を入れ換えるため、レイアウトを行っていませんが、かえって迫力ある展示水槽に仕上がっています。

こちらの250cm大型水槽にいる魚は全て日本淡水魚のヒメマスです。

熱帯魚に比べると地味な印象ですが、繁殖期になるとオスが美しい紅色に染まる見応えのある魚で、このように大型水槽で群泳させると水族館のような迫力ある姿を見せてくれるでしょう。

日本淡水魚本来の力強い姿を展示するのにもベアタンクがおすすめです。

まとめ:ベアタンクって何?ベアタンク向きの魚や、メリットとデメリットについて

今回は底砂を敷かない飼育スタイル、ベアタンクについて解説しました。

ベアタンクは、肉食魚や大型魚、水を汚しやすい金魚などの飼育で用いられる水槽スタイルです。

掃除がしやすい、病気の予防になる、生き物が目立つなどのメリットがある一方で、汚れが目立つ、ろ過フィルターやレイアウトに制限が出るなどのデメリットも存在します。

鑑賞面を考えるとレイアウトをしたアクアリウムの方が見栄えがしますが、生き物の飼育、育成を一番とするならばベアタンクで管理するのがおすすめです。

飼育している生体の種類を考慮しながら、ご自分に合った飼育スタイルを取り入れていきましょう。

お問い合わせ

水槽や機材、熱帯魚のレンタル・設置・メンテナンスがセットになった水槽レンタル・リースサービス、

お手持ちの水槽をプロのアクアリストがメンテナンスしてくれる水槽メンテナンスサービス、

水槽リニューアルサービスや水槽引っ越しサービスなど様々なサービスがございます。

お見積りは無料となっておりますのでお気軽にお問い合わせください。

水槽メンテナンス

水槽メンテナンス 水槽レイアウト

水槽レイアウト アクアリウムテクニック

アクアリウムテクニック 水槽レンタルサービス・水槽リースサービス

水槽レンタルサービス・水槽リースサービス メディア掲載

メディア掲載 水槽器具類

水槽器具類 ろ過フィルター

ろ過フィルター 水槽用照明

水槽用照明 水草

水草 熱帯魚飼育

熱帯魚飼育 金魚飼育

金魚飼育 メダカ飼育

メダカ飼育 エビ飼育

エビ飼育 その他の生体飼育

その他の生体飼育 水槽用ヒーター

水槽用ヒーター 水槽メンテナンス道具

水槽メンテナンス道具 水槽・飼育トラブル

水槽・飼育トラブル お魚図鑑

お魚図鑑 水草図鑑

水草図鑑 メダカ図鑑

メダカ図鑑 お悩み相談フォーム

お悩み相談フォーム

![(熱帯魚)レッドロイヤルブルーディスカス (タイ産) (約3-5cm)<1匹>[生体]](https://m.media-amazon.com/images/I/51sA0H0kZjL._SL500_.jpg)

![(熱帯魚)シルバーアロワナ (Sサイズ 6-7cm)(ベビー)<1匹>[生体]](https://m.media-amazon.com/images/I/51YMiqovEDL._SL500_.jpg)

![ウーパールーパー(白・黒目) (約12cm)<1匹>[生体]](https://m.media-amazon.com/images/I/51bdZ+nW3zL._SL500_.jpg)