コラムでは各社アフィリエイトプログラムを利用した商品広告を掲載しています。

水槽に生えてくるコケは、アクアリウムで尽きることのない悩みです。

どれほど管理が長い水槽でも、コケは必ず生えてきます。

それは、コケが自然のサイクルの一部であるからで、疑似的な生態系を作るアクアリウムとは切り離せない存在だからです。

「コケ掃除は面倒・・・」と考え、そのまま放置死してしまう場合もありますが、放置よりも掃除をしたほうが水槽は断然美しく仕上がります。

このコラムでは、コケを放置するとどうなるか?とコケ掃除をすべき理由を解説します。

目次

プロアクアリストたちの意見をもとにコケを放置することについてを解説

このコラムは、東京アクアガーデンスタッフであるプロのアクアリストたちの意見をもとに作成しています。

水槽管理ではコケ掃除が欠かせません。

それは美観を保つためだけでなく、臭いの発生を抑えたり、水質を維持したりするためでもあります。

ここでは、苔を放置したらどうなるかをご紹介しつつ、コケ掃除の大切さを解説していきます。

水槽のコケを放置すると?

水槽のコケは生えてきたら掃除することが基本です。では、放置するとどうなるのでしょうか。

「そのままどんどん増えて、水槽の中はコケだらけになるんじゃないの?」と思えますが、意外にもピークを過ぎると枯れることがあります。

ただし、綺麗な枯れ方はしないので、やはりこまめな掃除が必要と言えるでしょう。

こちらの項目で、コケを放置したらどうなるか、を解説します。

藍藻は枯れることが多い

コケは、長く放置するとだんだん数が減り、いつかある状態で落ち着く・・・いわゆる「収束した」といえる状態になる場合もあります。

コケのなかでは『藍藻』がそういった傾向が強いです。

藍藻とは、シアノバクテリアとも呼ばれる藻類の仲間で、べったりとノリのように付着する緑色のコケです。

イヤな悪臭を放ちますし、枯れてしまうと水質にも良くないため注意が必要です。

収束しても、掃除しなければ結局汚れとして目立つので、しっかり掃除しましょう。

藍藻について詳しく知りたい!という方はこちらのコラムをご覧ください。

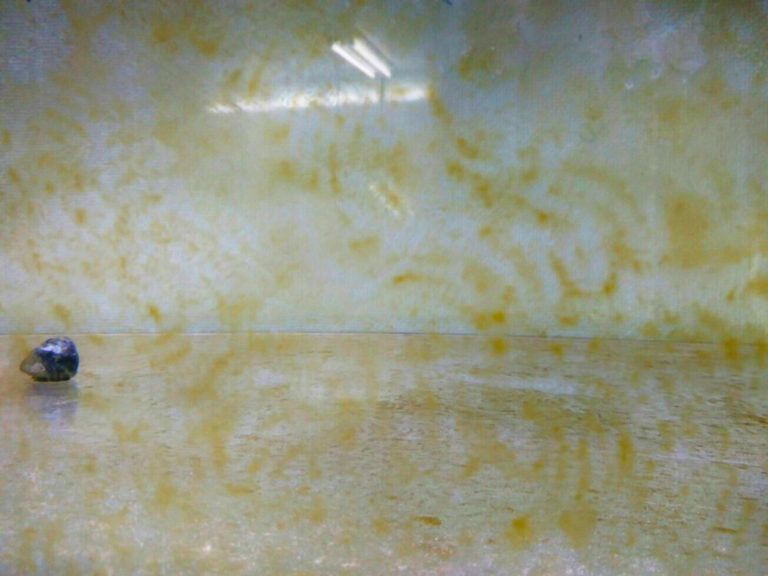

茶ゴケは汚く枯れることもある

茶ゴケは放置すると徐々に勢いをなくしていきます。

茶ゴケというのは珪藻という藻類の通称で、茶色く見えることから茶ゴケと呼ばれています。

茶ゴケは比較的柔らかいコケなのでクリーナーで簡単に除去できますし、水質が不安定な時に生えやすいコケなので、水槽内の環境が整うと消えていく傾向があります。

著者が一度、茶ゴケをずっと放置したところ、円形状に脱落して汚い感じに残ってしまいました。

最初に生えたところだけが限界を迎えて枯れたのだと推測しています。

キレイな水槽とは程遠い外観になるので、やはり掃除はしっかりしましょう。

緑コケは固着することがある

緑コケは水槽内の水質が安定すると生えてくるコケです。

藍藻や茶ゴケよりも汚く目立ったり、臭いを放つことはありませんが、やはり鑑賞の邪魔になるため掃除が望ましいです。

また、緑コケは放置するとどんどん硬く固着していきます。

緑コケが伸びすぎると、ミナミヌマエビのような小型のお掃除生体では食べられなくなるので、なるべくこまめにお手入れをするのが良いです。

あまりに生えすぎる場合は抑制剤もおすすめです。

しかし、コストを考えると日頃の管理でコケを抑制したほうがお得でしょう。

コケのサイクル

藍藻や茶ゴケ、緑コケなど、種類は異なってもコケは似たサイクルをたどります。

こちらでは、コケのサイクルについて解説します。

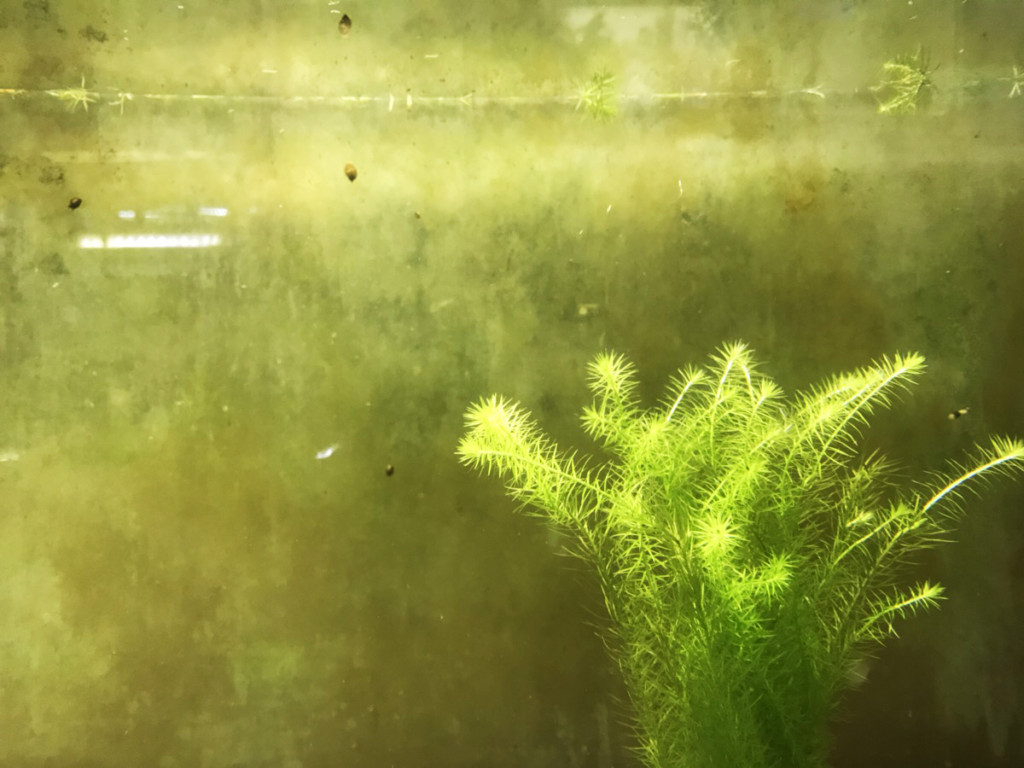

初期:ぽつぽつと付きはじめる

コケはまず、水槽の壁面などにぽつぽつといった感じで生え始めます。この時期は色も明確でない場合も多く、小さいスポット状のため一見気づかないことも。

「なんとなく最近水槽の中が濁ってきたように見えるなあ」という印象を持つ方が多いでしょう。水換えをしても濁りが改善されない・・・それは水槽の壁面にコケが生え始めたことが原因のこともあります。

最盛期:一面に広がる!

コケは放置するとどんどん広がっていきます。

光合成をしているので、特に照明や日光がよく当たるところから広がり始め、鑑賞の邪魔になり始めることです。

照明が均一に当たっている場合は、水流が強く当たる部分に濃く生えることも多いです。

コケの種類によっては、養分が多く運ばれてくる水流の強いところを好みます。

黒髭コケなど、頑固なコケは水流が当たる場所に生えやすいです。

収束期:最初に生えたところから枯れてゆく

コケの勢いが落ち着いて収束期に入ると、最初に生えた箇所の中心部分からはがれるように落ちていくことがあります。

円形のようにボロボロとしている様子は、綺麗な水槽とは程遠い感じです。

コケは植物の仲間ですので、寿命によって枯れたと考えられるでしょう。

コケ掃除が必要な理由

「いつか収束するなら、コケを掃除しなくてもいいんじゃないか?」と思えますが、コケは掃除した方がいいです。

その理由は

- 水槽の鑑賞性を上げるため

- 水質を守るため の2点です。

具体的にどうしてなのかを解説します。

観賞性を上げるため

アクアリウムの楽しみの一つに、美しい水景の鑑賞というのがあります。

コケがついてしまった水槽は、魚やエビ、水草もよく見えなくなりますし、何よりも美観を損ねます。

コケで汚れた水槽を美しいと感じる方は稀でしょう。

せっかくの水槽を楽しむためにもコケ掃除は必須です。

水槽面についたコケを掃除するには、下のようなヘラがあるととても便利です。

こちらのヘラは樹脂でできていて、かっちりとした硬さがあるのですが先端はとてもよくしなり、水槽面のコケをこそげ落とすのに最適です。

ホームセンターなどでも販売されています。

また、水に手をつっこまなくても壁面のコケを掃除できるグッズもあります。

磁石の力でコケ落としを付着させ、水槽の外側から内側を拭き取ることのできるクリーナーです。

マグネットクリーナーは掃除したいときにすぐに使えて便利です。

こまめに掃除しやすい点も、コケ対策として有効でしょう。

水質を守るため

コケが生え始めている水槽は、一概には悪い状態とは言えません。

茶コケはバクテリアが機能し始めている証拠ですし、緑コケは水質が安定したらできるコケだからです。

しかし、コケが過剰に映える場合にはコケの栄養になる養分=水中の汚れが多い場合があります。

水中の養分が過剰になる主な原因は、以下の通りです。

- 底砂の掃除不足

- ろ材の掃除不足

- 水換え不足 など

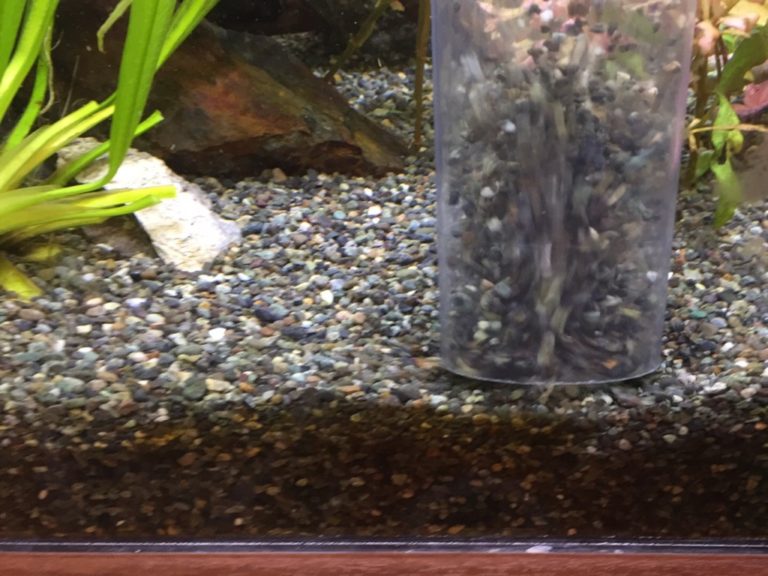

底砂掃除はプロホースなどのクリーナーポンプがあると効率よく行えます。

水換えも同時に行えて便利です。

また、コケ発生の大きな要因として『照明時間が長い』ということもあります。

照明時間は約8時間を意識して管理しましょう。

しかし、メダカのように長時間の日光浴を必要とする生き物はその限りではないです。

メダカは13時間ほど照明時間があると産卵しやすくなります。どうしてもコケは生えやすくなるので、ミナミヌマエビなどのお掃除生体を常に一定数入れて管理すると、水槽の状態を維持しやすいです。

地道な掃除が水槽をきれいにする

水槽掃除や水換えは、アクアリウムのなかで最も労力を要する作業です。

ですがその地道な作業を繰り返すことで、いろいろなことが見えてきます。

飼育されている生体の数、種類、水槽の置き場所による温度や光量の違いなどで、飼育環境はさまざまです。

しかし、同じ水槽を掃除し続けることで、ベストの水換え時期、追肥の頃合い、必要性、魚の成長や健康度合いを感じることができるようになります。

そういった小さな積み重ねが水槽をきれいにし、私たちの知識や経験を増やしてくれます。

面倒な作業でも、数をこなすことで確実に力になっていくでしょう。

まとめ:水槽のコケを放置したらどうなるの?コケのサイクルと水槽掃除の必要性

水槽に生えてくるコケは、状況によって種類は異なりますが、『掃除をする・水換えをする』ということがメインの対策になります。

あまりに生えやすい場合は抑制剤の仕様もおすすめですが、コストなどを考えると、できる限り日頃のメンテナンスで抑制したほうがお得と言えるでしょう。

コケは汚く枯れ落ちることもありますので、できるだけ早めに掃除をしたいものです。

コケを見つけたら放置することなく、水槽掃除を行いましょう。

お問い合わせ

水槽や機材、熱帯魚のレンタル・設置・メンテナンスがセットになった水槽レンタル・リースサービス、

お手持ちの水槽をプロのアクアリストがメンテナンスしてくれる水槽メンテナンスサービス、

水槽リニューアルサービスや水槽引っ越しサービスなど様々なサービスがございます。

お見積りは無料となっておりますのでお気軽にお問い合わせください。

水槽メンテナンス

水槽メンテナンス 水槽レイアウト

水槽レイアウト アクアリウムテクニック

アクアリウムテクニック 水槽レンタルサービス・水槽リースサービス

水槽レンタルサービス・水槽リースサービス メディア掲載

メディア掲載 水槽器具類

水槽器具類 ろ過フィルター

ろ過フィルター 水槽用照明

水槽用照明 水草

水草 熱帯魚飼育

熱帯魚飼育 金魚飼育

金魚飼育 メダカ飼育

メダカ飼育 エビ飼育

エビ飼育 その他の生体飼育

その他の生体飼育 水槽用ヒーター

水槽用ヒーター 水槽メンテナンス道具

水槽メンテナンス道具 水槽・飼育トラブル

水槽・飼育トラブル お魚図鑑

お魚図鑑 水草図鑑

水草図鑑 メダカ図鑑

メダカ図鑑 お悩み相談フォーム

お悩み相談フォーム