水槽のpHを下げる方法!弱酸性にするアイテムと調整するメリット

コラムでは各社アフィリエイトプログラムを利用した商品広告を掲載しています。

熱帯魚水槽で飼育する魚種は、弱酸性の水質を好むものが多いです。

しかし、地域によっては水道水のpHがもともと高いことがあり、適さないこともあります。

弱アルカリ性よりの水質を好む魚や水草であれば問題ありませんが、弱酸性よりの水質を好む生体の場合は避けたいところです。

飼育水のpHはソイルや水質調整機能付きのろ材を使ったり、流木を入れたりなど、簡単な方法で下げる(弱酸性に傾ける)ことができます。

pHを調節することができれば、弱酸性を好む生体の状態を安定させやすくなるのはもちろんのこと、特定のコケを生えづらくできるなどメリットも少なくありません。

今回は、弱酸性にするアイテムとメリットをふまえて、水槽のpHを下げる方法をご紹介します。

目次

プロアクアリストたちの意見をもとに飼育水のpHを下げる方法を解説

このコラムは、東京アクアガーデンスタッフであるプロのアクアリストたちの意見をもとに作成しています。

飼育している生体によっては、pHが低めのほうが調子が良くなることもあります。

基本的に水草水槽やネイチャーアクアリウムなどでは、弱酸性に維持します。

ここでは、実務経験から得た知識をもとに、飼育水のpHを下げる方法を解説します。

水槽を正しく弱酸性に維持する方法を動画で解説!

このコラムの内容は動画でもご覧いただけます。

水槽のpHは適切な方法で下げることで、より良い水質になります。

飼育水のpHを正しく下げる方法を動画で解説します。

チャンネル登録もよろしくお願いします。

弱酸性の水質とは?

一般的にはpHが低く、なおかつ硬度が低い軟水であることが多いです。

アマゾンなど南米の河川に性質が近いため、カラシンなどの魚種と相性が良く、繁殖や体色の色揚げを促す効果などがあります。

また、水草水槽に使用される水草種も弱酸性の水質が得意なものが多いです。

水草育成に欠かせない底床材である『ソイル』が持つ養分は飼育水のpHを下げるので、水草水槽は必然的に弱酸性の水質に整います。

淡水の熱帯魚飼育では、標準的な水質と言えるでしょう。

注意!飼育水が汚れてもpHは下がる

運用を始めて1カ月以上たった水槽では、飼育水にアンモニアが溜まると、硝化バクテリアの作用で硝酸塩に分解されていきます。

すると、水質は酸性に傾いていくため、何もしなくても弱酸性のpHになってしまうことがあります。

しかし、意図的に調整・管理しているわけではない場合は、飼育水が汚れた状態と言えるので、掃除や水換えを徹底するのが良いでしょう。

水槽のpHを下げる方法

水槽のpHを下げる方法はとてもシンプルです。

- pHを下げるアイテムを使用する

- pHを上げるアイテムを入れない

- 水換え頻度を減らす

これだけのことで、水槽のpHが上がりづらくなります。弱酸性の水質を好む魚や水草の管理に効果的なので、ご覧になってみてください。

pHを下げるアイテムを使用する

水槽内に入れるもので、pHに影響を与えるのは次のとおりです。

- 底床材

- ろ材

- レイアウトアイテム

- CO2添加装置

底床では原材料が土のソイルを使うことで、pHを下げやすくなります。一方で、大磯砂などの砂利、サンゴ砂などはpHを上げる効果があるので、弱酸性の水質にしたい場合にはおすすめしません。

また、ろ材にはpHを下げる効果を持つ製品がありますし、マジックリーフや流木を入れることで弱酸性の水質に傾けやすくなります。

水槽のpHを下げるアイテムは、後ほど詳しくご紹介します。

岩をレイアウトしない

鉱物である岩の成分が溶け出すことで、pHが上がりやすいです。

岩中心のレイアウトでは弱酸性に傾きづらいため、控えめに入れる、もしくは生体の種類によっては使用しない方が良いこともあります。pHを下げたい場合は、流木中心のレイアウトがおすすめです。

水換え頻度を減らす

先述の通りに、熱帯魚を飼育していると水中にアンモニアが発生し、やがて硝化バクテリアの作用で硝酸塩になります。

この時に、水換えペースを控えめにすることで、アイテムなどを使用せずに弱酸性傾向の水質を維持することが可能です。

しかし、掃除時期の見極めが難しいことと、あまりにも水換えが少なすぎると生き物が病気になる可能性があるため、ある程度の慣れと経験が必要な方法です。

pHは急激に下げてはいけない!

飼育している生体が弱酸性よりの水質を好む場合でも、急激に下げるのは控えましょう。

そのpHに適応していた状態から急変することで、生体が体調をくずしてしまうことがあります。pHを下げるアイテムを入れる場合も、一度に複数のものを入れるのではなく1つずつ入れる方が安全です。

pHを調節する際は、試験紙や試薬を使って確認しながら少しずつ上下させていきましょう。

水槽のpHを下げるアイテム5選

ここからは、水槽のpHを下げるアイテムを詳しく解説していきます。

生体への負担を考慮して、自然にpHを下げつつ、飼育環境に大きく影響しないアイテムを選びました。

水槽に入れたり、今まで使っていたものから交換したりするだけで効果が期待できるので、活用してみてください。

ソイル

ソイルにはpHを下げる効果があるので、底床として敷くだけで弱酸性の水質に傾けやすくなります。

ソイルは栄養豊富な土を人工的に焼き固めたもので、南米の川の底土と似た環境を再現できるのです。

弱酸性の水質を好む魚はもちろん、水草の育成に特におすすめです。ソイルにはpHを下げるだけでなく水草の根張りが良いなど、水草が育ちやすい様々な効果が期待できます。

水質調整用ろ材

『パワーハウス ソフトタイプ』は、pHを下げることに特化したろ材です。

特に底床を敷かないベアタンク水槽ではソイルを使ったpH調節が行えないため、このようなpHを下げる効果が期待できるろ材を使って調整していくと良いでしょう。

S・M・Lの3サイズあるので、ろ過槽の大きさによって使い分けられるのも嬉しい点です。

『リバースグレイン ソフト』もpHを強力に調節するろ材で、酸化物やアルカリ成分を吸着・除去することで弱酸性の水質に傾けます。

pHを下げる効果は2~3ヶ月で薄れるので、効果を持続したい場合は定期的に交換する必要がありますが、単純にろ材として使用する場合は2年ほど使いつづけられます。

ただし、効果がかなり強力なため、予想以上にpHが下がっている場合は、一度水槽から出して調節しましょう。

マジックリーフ

マジックリーフの成分であるフミン酸の効果でpHが下がります。

成分が水中に溶け出すことで水が茶色に色付きますが、魚に影響はありません。むしろ、ブラックウォーターとして活用する人もいるほどです。

水槽に直接投入したり、水換え用の水に入れておいたりして使用します。

- ベタ

- エビ

- アピストグラマ

といった弱酸性を好む生体に特におすすめです。

ただ、ブラックウォーターは水中に届く光を弱めてしまうため、水草育成には向きません。

水草を中心に育てている場合には使用を控えましょう。

流木

流木に含まれる腐食酸にはpHを下げる効果があります。

とはいえ、他のアイテムほど強力ではないため、流木が原因でpHが下がりすぎることもありません。弱酸性の水質を好む魚のレイアウト素材としておすすめです。

CO2添加装置

水草の光合成を促すために設置する『CO2添加装置』は、二酸化炭素を飼育水に添加するので、水質は酸性傾向に傾きます。

二酸化炭素ではpHが下がっても、KH(炭酸塩硬度)が下がることが無いので、生き物への影響がマイルドなのが嬉しい点です。

CO2添加装置とソイルを組み合わせれば、水草水槽に最適な水質が出来上がります。

ただし、添加装置の稼働時間と夜間の酸欠には気を付けましょう。

pHを調整するメリットと注意点

pHをしっかりコントロールできると、飼育している生体に合わせて水質を調整できたり、特定のコケの成長を抑制できたりといったメリットがあります。

ただ、水槽の状態によってはpHを調整することで、かえってバランスをくずしてしまう可能性もあるので、pHを調整したことで起こりえる注意点も知っておくことが重要です。

ここからは、pHを調整するメリットと失敗しないための注意点をご紹介します。

飼育生体に合った飼育環境にできる

魚種によって適した水質が異なるので、pHを調整することで飼育しやすい環境を整えることができます。

メダカや金魚など、幅広い水質に適応できる種類であれば問題ありませんが、弱酸性、もしくは弱アルカリ性の水質を好む魚の場合は、pHを調整することで体調が安定しやすかったり、体色が良くなったりします。

ネオンテトラなどのテトラ類やエンゼルフィッシュをはじめ、弱酸性の水質を好む熱帯魚は少なくありません。これは、熱帯魚の主要産地であるアマゾン川や東南アジアの水質が弱酸性よりだからです。

一方で、弱アルカリ性の水質を好むアフリカンシクリッドなどは、pHを高めに調整して飼育することで状態が安定しやすくなります。

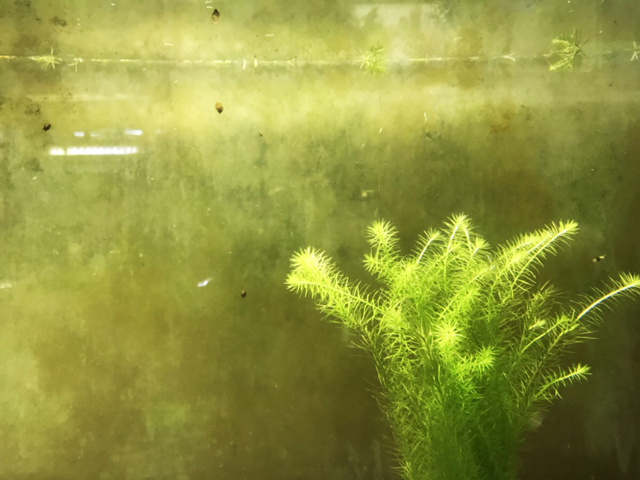

コケの生え方を調節できる

pHを調整することで、コケの生え方も変わってきます。

例えば、髭状コケや茶コケはpHや水の硬度が高い場合に生えやすいです。一方で、pHが低いと斑点状コケが生えやすくなります。

特定のコケが繁茂しているようなときはそのコケが不得意な水質にコントロールすることで、抑制できる場合があります。ただ、コケが繁茂する環境と飼育している生体の好む環境が一致しているようなときは、水質を変えるのが難しいこともあるでしょう。

コケを抑制したいときは水質だけに捕らわれず、水の汚れや照明の点灯時間など、他の要因にも目を向けて多角的に対処していくことが大切です。

生体が元気なら調整しなくても良い

pHを調整する際の注意点は、「生体が元気なら無理に調整しなくても良い」ことです。

pHが少し合わなくても元気に育つ魚はいますし、変化させることでかえって体調をくずしてしまう場合があります。

現状で問題なければ、そのままのpHを維持して安定させる、pHを変えるので無理のないように少しずつ変化させていくことが大切です。

まとめ:水槽のpHを下げる方法!弱酸性にするアイテムと調整するメリット

今回は弱酸性にするアイテムとメリットをふまえて、水槽のpHを下げる方法をご紹介しました。

水槽のpHは、

- ソイル

- pHを下げるろ材

- マジックリーフ

- 流木

- CO2添加装置

といったアイテムを導入することで、簡単に下げることができます。また、pHを上げがちな岩を入れないことも重要です。

ただし、急変させると体調をくずしてしまうことがあるため、無理な調整は控えましょう。

pHを下げることで弱酸性の水質を好む魚に合った環境を作ることもできるので、ぜひ、pHをコントロールして安定した飼育を目指してください。

お問い合わせ

水槽や機材、熱帯魚のレンタル・設置・メンテナンスがセットになった水槽レンタル・リースサービス、

お手持ちの水槽をプロのアクアリストがメンテナンスしてくれる水槽メンテナンスサービス、

水槽リニューアルサービスや水槽引っ越しサービスなど様々なサービスがございます。

お見積りは無料となっておりますのでお気軽にお問い合わせください。

水槽メンテナンス

水槽メンテナンス 水槽レイアウト

水槽レイアウト アクアリウムテクニック

アクアリウムテクニック 水槽レンタルサービス・水槽リースサービス

水槽レンタルサービス・水槽リースサービス メディア掲載

メディア掲載 水槽器具類

水槽器具類 ろ過フィルター

ろ過フィルター 水槽用照明

水槽用照明 水草

水草 熱帯魚飼育

熱帯魚飼育 金魚飼育

金魚飼育 メダカ飼育

メダカ飼育 エビ飼育

エビ飼育 その他の生体飼育

その他の生体飼育 水槽用ヒーター

水槽用ヒーター 水槽メンテナンス道具

水槽メンテナンス道具 水槽・飼育トラブル

水槽・飼育トラブル お魚図鑑

お魚図鑑 水草図鑑

水草図鑑 メダカ図鑑

メダカ図鑑 お悩み相談フォーム

お悩み相談フォーム

![リバース・グレイン ソフト6.8 60L用 [その他]](https://m.media-amazon.com/images/I/41z7TOs8K7L._SL500_.jpg)