コラムでは各社アフィリエイトプログラムを利用した商品広告を掲載しています。

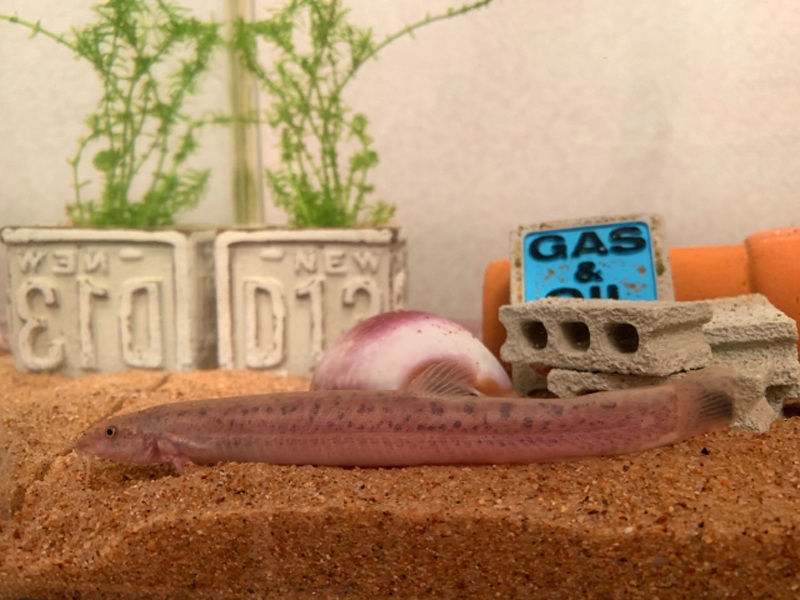

少し地味な印象を持たれやすいドジョウは、愛嬌があり混泳できる魚も多いことから、飼育している人も多いです。

日本に生息しているのはマドジョウやシマドジョウ、ホトケドジョウなどの数種類ですが、自宅で飼育できるドジョウの中には熱帯魚に分類される少し華やかなものもいて、種類はとても豊富です。

飼育方法は簡単ですので初心者の方でも安心して飼える魚ですが、ドジョウに合った飼育環境や設備を整えることで健康で長生きしやすくなります。

今回はドジョウについて、種類や水槽・ろ過フィルターなどの飼育機材の選び方、一緒に飼える生物などを徹底解説します。

日本のドジョウも熱帯魚のドジョウの仲間も飼育方法に大きな違いはありませんので、ドジョウに興味のある方はぜひ参考にしてみてください。

目次

プロアクアリストによるドジョウの飼い方の解説

このコラムは、東京アクアガーデンに在籍するアクアリストたちの経験・意見をもとに作成しています。

東京アクアガーデンでは、15年以上かけて培った生体管理技術があります。また、水槽設置業務のなかでドジョウを扱った淡水魚水槽を設置することも少なくありません。

生態や生息環境を考慮して、ドジョウにとって最良の飼育環境・設備を整えて水槽作りを研究しております。

実務経験から得た飼育技術とノウハウをふまえてドジョウの飼育方法を解説していきますので、ご参考になさってください。

ドジョウの飼い方を動画で知る

ドジョウの飼育については、動画でもご覧いただけます。

ドジョウの種類や餌などを音声付きでわかりやすく解説しています。

その他にも東京アクアガーデンでは人気の記事やレイアウト法などを随時まとめ、YouTubeチャンネル「トロピカチャンネル」でご紹介しています。

水草水槽のレイアウト方法や熱帯魚飼育の疑問まで、続々アップしていきますので、ぜひご覧ください。

ドジョウについて知ろう

ドジョウは、細長い体形と茶色の体色、そして特徴的なヒゲを持った淡水魚です。

日本の自然環境下では、

- 田んぼ

- 用水路

- 河川

熱帯地方にいるドジョウの仲間は、『〇〇ローチ』というような名称でアクアリウムショップで販売されています。

水槽の中では、低層に生息して砂の中の餌の食べ残しやコケ、水草の傷んでいる部分などを食べてくれることから、クリーニングフィッシュとして飼育している方も多く、アクアリウムでは定番の魚です。

ドジョウの性格や寿命は?

ドジョウは全般的に大人しい性格をしているものが多い魚です。

とはいえ種類によってばらつきがあり、ドジョウの中にも活発に泳ぐものや、比較的気性が荒いものなどもいますので、飼育する際は性格を調べてから飼育を初めてみてください。

ほとんどの種類が水槽の底層を泳ぎ、底砂に潜ることを好む傾向にあります。

飼育できる魚としては寿命が長く、平均すると8~10年生きると言われています。長生きさせるには、水槽内の環境が良いことが条件です。混泳させる魚との相性やストレスの状態などにも左右されます。

ドジョウはどれくらいに育つ?

水槽の中で飼育しているドジョウは15cm前後になるものが多いですが、種類や飼育環境によっては30cmを超える場合もあります。

30cmを超える場合は最低でも45~60cmの水槽で飼育をしないと、ドジョウにストレスが溜まってしまいます。一般的にアクアショップで販売されているものは、5cm前後の稚魚が多いですが、成長した大きさを考慮して水槽の大きさを決めることが重要です。

ドジョウの飼育に必要な物

ドジョウの飼育は、必要な機材がそろっていればとても簡単です。

熱帯魚のドジョウの仲間は水槽用ヒーターで水温を調節する必要がありますが、アクアリウム初心者でも育てやすいです。

ここからは、ドジョウの飼育環境と機材の選び方を解説していきます。

水槽:ドジョウ飼育におすすめの水槽サイズは?

成長して20cm近くなることを考えると60cm水槽がおすすめです。

十分なスペースと水量がありますので、飼育するのはもちろん、他の魚を無理なく混泳させることもできます。

5cm程度の稚魚であれば、30~45cm水槽でも問題なく飼育できますが、いずれ大きく成長し手狭になってしまいます。水槽を買い替える手間を考えると、最初から60cm以上の水槽で飼育するのが良いでしょう。

またドジョウは飛び跳ねることが多いため、飼育するときは水槽にフタをすることが重要です。

ろ過フィルター:ドジョウの飼育に最適なろ過フィルターは?

ドジョウを飼育するためには、水槽の他にろ過フィルターを用意する必要があります。

ドジョウにおすすめのろ過フィルターは、上部フィルターと底面フィルターの2種類です。それぞれ特徴がありますので、メリットとデメリットをふまえて解説します。

酸素が豊富!上部フィルター

上部フィルターはその名の通り、水槽の上部に設置するろ過フィルターです。

ポンプで飼育水を汲み上げ、ろ材の入ったフィルター内部に流してろ過した後に水槽へ排水することで飼育水をろ過します。

■上部フィルターのメリット

- 水槽サイズ別の対応機種が多く安価

- 容量が大きくろ過能力に優れる

- フィルターのメンテナンスが簡単

- 酸素供給力が高い

上部フィルターは最も普及しているろ過フィルターの1つです。対応している水槽サイズが豊富なうえに、安価な製品が多いことが特徴です。

フィルター内部の容量が大きく、ろ材を大量に入れることが可能なためろ過能力にも優れます。メンテナンス時はフタを開ければ、すぐにろ材の交換や内部の掃除が行えますのでメンテナンスしやすいのも嬉しい点です。

ろ過した飼育水が水槽に注がれる際に水音が少しするものの、豊富な酸素を飼育水に供給できます。

■上部フィルターのデメリット

- 水槽の上部を圧迫するので見栄えが悪い

- 水を落とすので静音性に欠ける

上部フィルターは水槽の上部スペースを大きく専有してしまうため、アクアリウム全体としては見栄えが悪くなってしまいます。

また、ろ過フィルターを通った飼育水は水槽へ落ちるように流れていきますので、どうしても落水音がして静音性に欠けることがあります。

音が気になる場合は、水の落ちる位置が低くなるよう設置すると音を和らげることが可能です。

ろ過能力が高い!底面フィルター

底面フィルターは水槽の底に敷き詰めて使用するろ過フィルターで、2つのタイプが存在します。

- 底面吸水式:底面フィルター本体で吸水してろ過を行う

- 底面吹上式:外部フィルターなどの排水口を接続して底面フィルターから水を排水する

底面フィルターの特徴や設置方法は、こちらの記事で詳しく解説しています。

■底面フィルターのメリット

- 安価な製品が多い

- 底砂全体がろ材になるのでろ過能力が高い

- フィルターが底砂に隠れるので見栄えが良い

- 接続部分がすべて水槽内で水漏れしない

底面フィルターにも安価な製品が多いです。製品にもよりますが、ベースになる他のタイプのろ過フィルターと接続してろ過面積を調節できる拡張性もあります。

底面フィルターは底砂全体をろ材として利用しますので、バクテリアによる生物ろ過能力に優れています。さらに底面への有害物質の蓄積を軽減できるため、底層で生活するドジョウに清潔な環境を整えることが可能です。

また、水槽内の底面に導入して底砂をかぶせて使用することで、フィルター本体が隠れてアクアリウムとしての見栄えも良いです。水槽内に設置することから、水漏れの心配もありません。

■底面フィルターのデメリット

- 田砂など細かい底砂では使用できない

- メンテナンスに手間がかかる

- 底砂がフィルターに詰まってろ過能力が低下することがある

- 物理ろ過能力は高くない

底面フィルターは底砂に埋めた状態で運用するため、吸い込んでしまうような粒子の細かい田砂やボトムサンドでは使用できません。

大磯砂などある程度のサイズをもった底砂利で使用します。

メンテナンスに手間がかかり異常が発生しても気付くのに時間がかかります。特にフィルターを交換する時には、水槽をリセットする必要があります。

底面吸水式の場合は底砂にゴミが溜まりやすいことにも注意しましょう。底砂はウールマットのようにゴミがたまっても簡単に交換できませんので、底床用クリーナーでしっかりゴミを吸い出します。

また、ドジョウのように砂に身を潜める性質を持つ魚種の場合は、潜る時の振動でフィルター内部に細かい砂が侵入しやすく、ろ過能力の低下を招きやすい点も要注意です。底面フィルターを使用する場合は、細かめの大磯砂が詰まりづらくおすすめです。

こちらはメダカの記事ですが、底面フィルターでの飼育方法やポイントを解説していますので参考にしてみてください。

底砂:ドジョウ水槽に入れる砂(底砂)と砂利のおすすめベスト5

ドジョウは砂に潜る性質がありますので、底砂はあった方が良いです。

ドジョウ水槽には、粒が小さく細かい角がないものを用意しましょう。粒が大きな砂利だとドジョウがうまく潜ることができず、角のある底砂の場合はドジョウの体を傷つけてしまいます。

ここでは、ドジョウの飼育に適したおすすめの底砂を5種類ご紹介します。

生息環境が似ているメダカの底砂も併せてご参照頂くと選定基準が明確になりやすいです。以下の記事ではメダカの底砂をご紹介していますので、参考にしてみてください。

■1.田砂

田砂は田んぼの粘土質の土を除去して砂利のみをそろえた砂です。

角が取れていて潜っても傷つかず、汚れたら洗って再利用できますので、ドジョウ飼育には理想的な底砂といえます。

底砂は種類によっては水質を変えてしまうものがありますが、田砂は水質にあまり影響がなく安心して使える点もおすすめするポイントです。

■2.川砂

観賞魚の健全な育成のために天然素材にこだわった底砂です。

加工の際に砂の角が取れているため、ドジョウのヒゲや体が傷付きません。安全面だけでなく、自然の河川の砂に近い見た目ですので鑑賞性にも優れています。

■3.ボトムサンド

ドジョウをはじめとした底棲魚のための底砂で、加工の際に角を取っているため魚体を傷つけずに済みます。

軽い素材を使用していることから、ドジョウが潜りやすい底砂です。色合いも自然で水質への影響も少ない性質ですので、安心して使用できます。

■4.大磯砂

大磯砂は、底面フィルターを使用する場合におすすめです。

角がありそうなイメージですが、細粒タイプなら問題なく使用できます。底面フィルターに詰まらずに使用できる頼もしい底砂利です。

アクアショップだけでなく、ホームセンターなどの身近な場所でも安く入手できます。

■5.玉砂利

角が丸く取れているのが特徴で、ドジョウ飼育でも使用できます。

水質への影響もないため、安心して使用できる砂利です。砂に比べてやや重いためドジョウのサイズによっては、すんなり潜れないこともありますのでその点は注意してください。

ヒーター:熱帯魚ならばヒーターは必須!

熱帯魚の仲間であるクーリーローチやクラウンローチを飼育する場合は、水温を一定に保つためにヒーターが必要です。

一般的な水槽用ヒーターで問題ありません。水槽の容量に合わせて適切なサイズの製品を選ぶと良いでしょう。

日本に生息するマドジョウやシマドジョウなどは、日本の四季の変化に対応できるためヒーターが無くても飼育することができますが、設置してあげると寒い冬場でも快適になり、体調を崩すことも少なくなります。

レイアウト:ドジョウ水槽に隠れ場所は必須

ドジョウ水槽には、隠れ場所になるような石や流木、土管といったアイテムを入れてあげましょう。

ドジョウ同士のケンカや混泳魚に追いかけられた場合の隠れ場所になったり、泳ぎ疲れたときの休憩所になったりします。例え1匹だけ飼育する場合でも土管などの隠れ場所があった方が、人の目が気にならず落ち着ける環境になります。

ドジョウ水槽に水草を植える場合の注意点

ドジョウは砂に潜る性質がありますので、底砂に根を張るタイプの水草は根元から倒れたり、砂から掘り起こされたりすることがあります。

ウィローモスのような流木や石に活着できる水草やカボンバなどのように、浮かせておくだけで育成できる種類がおすすめです。

水草の活着方法については、こちらの記事を参考にしてください。

また、ポリプロピレンやシリコン製の人工水草を使う方法もあります。ただし、素材によっては水中に有害な物質が流れ出ることがありますので注意しましょう。

餌:ドジョウの餌はどんなものがよい?

ドジョウは雑食性の魚ですので、選り好みせず餌を食べます。

他の魚と混泳させている場合は、水槽の底床に落ちた餌の食べ残しを食べてくれますし、水草の傷んだり、腐ったりした部分を餌にすることもあります。

しかし、それだけでは餌不足になることもありますので、市販されているドジョウ専用の餌を与えてあげましょう。

クーリーローチのような熱帯魚に分類されるドジョウの仲間は、熱帯魚用の沈降性の餌でも良いです。

専用フード以外にも、

- 冷凍アカムシ

- 冷凍ミジンコ

- イトミミズ

などの活餌も食べるため、おやつ程度に与えると喜びます。

餌やりの頻度は1日1~2回で問題ありません。食べ残さないよう、1回に5分程度で食べきる量を目安にして与えてください。

ドジョウを飼育する水槽のメンテナンスについて

ドジョウを飼育する水槽のメンテナンスは、他の観賞魚と同様に水換えと水槽内部および周辺機器の掃除です。

水換えの頻度については飼育環境によって大きく変わりますが、過密状態でなければ2週間に1回程度で問題ありません。水換え後すぐに水質が悪化するようであれば、ろ過フィルターが水槽の大きさにあっているかどうか確認してみてください。

水換えは飼育水の全量に対して1/3程度の水量を交換します。一度にすべての水を換えてしまうと、水質が急変してpHショックなどの危険につながりますので注意しましょう。

また、ドジョウなどの底棲魚の場合は底砂の掃除も重要です。汚れた底砂で飼育していると、ドジョウが病気にかかるリスクが上がってしまいます。

ドジョウ水槽の底砂の掃除には『プロホース』がおすすめです。底砂の掃除と一緒に水換えができるため、メンテナンスの手間を大幅に省くことができます。

ドジョウの種類をご紹介!

ここからは、ドジョウの種類についてご紹介していきます。

ドジョウは実にたくさんの種類がいますので、驚かれる人もいるかもしれません。

可愛いドジョウについてはこちらの記事でもご紹介していますので、ご覧になってみてください。

マドジョウ

マドジョウは最大サイズが15cm程度で、ショップでもよく販売されています。

一般的にドジョウは、このマドジョウのことを指しています。日本の水辺にも生息する種類ですので、採取して飼育する人も珍しくありません。

性格が温和で、混泳相手としても人気があります。

ヒドジョウ

ヒドジョウはマドジョウの突然変異(色素変異)個体です。

性質はマドジョウと同じですので、大きさは15cm前後になります。黄色く明るい体色をしているため、水槽のアクセントとしてもおすすめです。

色が白いためかアルビノドジョウと混同されることもありますが、目が黒く通常の視力を持っている点が異なります。

アルビノドジョウ

アルビノドジョウはマドジョウを品種改良したもので、大きさや性質はマドジョウと同じです。

黒色色素を持っていないため、白っぽい体色と赤い目が特徴です。視力が弱く匂いを頼りに餌を探しますので、餌が行き渡っているか確認するようにしましょう。

シマドジョウ

シマドジョウはマドジョウよりやや小ぶりで13cm程度になります。

その名の通り、体の側面にある縞模様が特徴です。日本の河川にも生息する在来種で、アクアリウム初心者の方でも飼育しやすいドジョウです。

スジシマドジョウ

シマドジョウとよく似ていますが、模様が若干異なります。

大きさは13cm程度で、他のドジョウと同様飼育は難しくありません。日本の河川にも棲息していますが、自然環境の変化から年々その数が減っていると言われています。

イシドジョウ

イシドジョウは7cm前後と、ドジョウの中でも小さな部類に入ります。

自然環境では河川の上流に生息しており高温に弱いため、夏場は水槽用クーラーが必須なドジョウです。温度管理が必要ですので、他のドジョウよりも飼育難度は高いです。

アジメドジョウ

アジメドジョウは田んぼや用水路、一般の河川ではなく、人里離れた清流に生息している種類です。

大きさは10cm程度で水質の変化に敏感なうえに高温にも弱いため、夏場は水槽用クーラーが必要になります。アクアリウム初心者の方には、飼育が難しい部類に入ります。

ホトケドジョウ

ホトケドジョウは日本固有のドジョウで、流れの緩やかな田んぼや小川などに生息しています。

他のドジョウとは異なり底砂に潜ることがなく、水槽内では中層を泳ぐ習性があるドジョウです。湧水など水温が上がりにくい場所に生息していることから、夏の高水温は得意ではありません。通年飼育するなら水槽用クーラーを用意する方が良いでしょう。

また、ドジョウの中では、やや気性が荒く肉食傾向が強いため、混泳する際は相手との相性を慎重に見極める必要がある点には注意が必要です。

近年環境破壊が進んでいるせいで、野生のものは環境省がレッドリスト登録している絶滅危惧種IB類になっています。

クーリーローチ

クーリーローチは、アクアリウムでは有名な熱帯魚のドジョウの仲間です。

水槽の底砂を掃除してくれるお掃除生体としても知られています。細長い体に縞模様が特徴的で、顔を見るとちゃんとドジョウのヒゲもあります。

砂に潜る性質があり夜行性なことから、あまり姿を見かけないかもしれませんが、たまに砂から出てきた姿は、鮮やかなオレンジ色が目を引くユニークで可愛らしい熱帯魚です。

クーリーローチの飼い方については、こちらのコラムで詳しく解説しています。

クラウンローチ

熱帯魚として知られるクラウンローチも、実はドジョウの仲間です。

飼育下では大きくとも15~20cmほどですが、最大では30cm近く成長することもあります。少々気性が荒いところがありますので、混泳には注意が必要な熱帯魚です。

捕まえたドジョウを飼ってみよう

ドジョウは日本全国に生息していますので、田んぼや河川などで捕まえて飼育することができます。

草や木で日陰になっている場所や岩陰などを少し探せば見つけられるでしょう。網ですくって捕まえることが可能です。

ただし、アユモドキのような天然記念物にされているドジョウの仲間は捕まえたり、飼育したりすることができないため注意してください。

河川などで捕まえてきた魚は移動中に弱ることも少なくありません。なるべく弱らせずに持ち帰る方法については、こちらの記事を参考にしてください。

ドジョウと一緒に飼える魚や生物には何がいる?

ドジョウは性格が温和で、餌の食べ残しを食べてくれるお掃除生体ということもあって他の魚や生物と一緒に飼育されることが多いです。

- 金魚やメダカ

- 川魚

- 熱帯魚

- エビや貝

など、たくさんの生物と混泳できますが一緒に飼育するためにはコツがあります。

ここでは、ドジョウと一緒に飼える魚や生物をご紹介しますので、混泳させる場合には確認してみてください。

ドジョウと一緒に飼える魚や生物1:金魚

金魚はドジョウと同じ淡水魚ですので、一緒に飼うことができます。

水質の変化に強い丈夫な魚で、水質や水温などドジョウと同じ環境で飼育しても問題ありません。金魚もドジョウも雑食性ですので、金魚の餌の食べ残しをドジョウが食べてくれるのも嬉しい点です。

また、ドジョウは基本的に水槽の底を泳いでいますが、金魚は水槽の中層から上層を泳ぐぎます。泳ぐ水深がかぶることがなく、ケンカをすることもほとんどありません。

ただし、あまりにドジョウが小さい場合には、金魚が餌だと思って食べてしまうことがあるため注意が必要です。

金魚については、こちらの記事も参考にしてください。

ドジョウと一緒に飼える魚や生物2:メダカ

最近は改良品種や養殖物が多いメダカですが、原種(改良品種のもとになる種)のクロメダカはドジョウと同じく日本の河川に生息する魚です。

ショップで販売されている一部の改良品種の中には例外もいますが、基本的に水質悪化に強い魚ですので、ドジョウと同じ水温や水質で飼育しても問題ありません。餌についてもメダカは雑食性が強い魚で、粒が大きすぎなければ同じ餌を与えることができます。

また、メダカも金魚と同じく水槽の中層から上層を泳ぐ魚ですので、ドジョウと泳ぐ水深がかぶることはありませんし、お互いに温和な性格なことからケンカすることなく混泳することが可能です。

メダカの飼育については、こちらの記事をご覧ください。

ドジョウと一緒に飼える魚や生物3:川魚類

ドジョウは川魚ですので、同じく川に生息している

- タナゴ

- ウグイ

- オイカワ

- カマツカ

といった魚と相性が良いです。

川魚はショップでの取り扱いが少ないのため、入手できなければ自分で川に捕まえに行くという方法もあります。ただし、自然の河川で捕まえた魚を水槽に入れると、病気や寄生虫を持ち込んでしまう可能性がありますので、入れる前に薬浴や塩水浴をして魚についている病原菌や寄生虫を駆除しておきましょう。

川魚については、こちらの記事で詳しく解説しています。

ドジョウと一緒に飼える魚や生物4:ネオンテトラなどの中~上層を泳ぐ熱帯魚

意外かもしれませんが、ドジョウは熱帯魚とも一緒に飼うことができます。

もちろん、水質や水温などの飼育条件を合わせることが前提です。また、ドジョウの性格に合わせて、温和な性質の中層から上層を泳ぐ熱帯魚が望ましいでしょう。

アカヒレやネオンテトラといった種類であれば、色合い的にも華やかになるのでおすすめです。

アカヒレやネオンテトラについては、こちらのの記事をご覧ください。

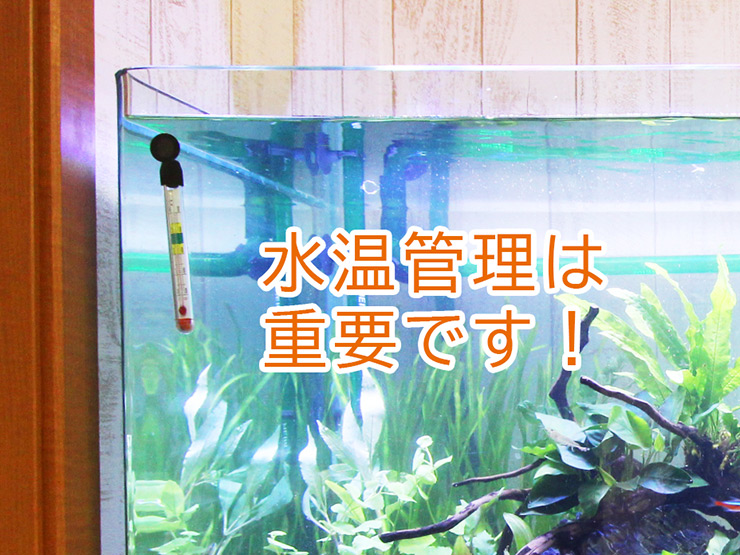

熱帯魚に合わせた水温管理を行おう

上でも触れていますが、日本の季節や水温に適応しているドジョウとは違い、熱帯魚は本来は暖かい熱帯地方に生息する魚です。

熱帯魚の適水温は26度前後ですので、日本の季節の変化に適応することができません。ドジョウだけ飼育している水槽では水槽用ヒーターを使っていないことが多いですが、熱帯魚を一緒に飼育する場合は、一年を通して一定の水温になるよう水槽用ヒーターを使って水温を管理してあげてください。

水温については、こちらの記事も参考にしてください。

水槽用ヒーターについては、こちらの記事で詳しく解説しています。

ドジョウと一緒に飼える魚や生物5:ヤマトヌマエビやスジエビ

ドジョウを飼育するときに餌の食べ残しやコケ対策としてエビ類との混泳を考える人は多いです。

しかし、ビーシュリンプやミナミヌマエビは水槽内であまり活発に動く種類ではありませんので、肉食性の強い種類のドジョウの場合に食べられてしまう可能性があります。ある程度体が大きく水槽内を動き回るヤマトヌマエビやスジエビであれば、ドジョウに食べられず一緒に飼うことが可能です。

注意点としては、スジエビはやや肉食性が強いエビですので、エビとドジョウの大きさに差があるとかえってドジョウが襲われる可能性があります。混泳させる場合は、できるだけ大きさの近い個体を選ぶと失敗しにくいです。

また、ドジョウは土管や岩影などに隠れる性質がありますが、隠れ場所が少ないとヤマトヌマエビやスジエビと奪い合いになってしまうことがあります。

脱皮直後のエビがドジョウに襲われることもあるため、エビを同じ水槽で飼う場合には隠れ場所を少し多めに作ってあげましょう。

エビ類については、こちらの記事もご覧ください。

ドジョウと一緒に飼える魚や生物6:貝類

淡水のアクアリウムでは、タニシや石巻貝、ラムズホーンといった貝類をコケ対策として水槽内に入れていることが多いですが、これらの貝類もドジョウと一緒に飼育することができます。

ドジョウは貝類を襲うことはありませんし、貝類がドジョウを襲うこともありませんので、混泳の相性が良いです。ただし、貝類は水槽や機材、水草などについたコケを餌にするため、水槽内にコケがなくなると、餌不足になってしまう場合があります。

また、貝類は水槽のガラスや機材に張り付いてそのまま外に出てしまうことがありますので、水槽にフタをするなど対策することをおすすめします。貝の種類によっては水槽内の環境が良いと、繁殖して水槽の中が貝だらけになってしまうことも少なくありません。

水槽に少なめに入れる、もしくは淡水では繁殖しない石巻貝を選ぶと良いでしょう。

貝類を含むお掃除生体の生態や特徴などについては、こちらの記事を参考にしてみてください。

ドジョウと他の魚や生き物と同じ水槽で飼う時の注意点

ドジョウを他の魚や生き物と同じ水槽で飼う時に注意したいポイントがいくつかあります。

ドジョウだけでなく他の魚や生き物も健康的に飼育できるようになりますので、混泳を考えている場合は参考にしてみてください。

水質の悪化に気を付けよう

ドジョウは水槽の底に落ちた餌の食べ残しや水草の傷んだ部分などを食べるため、お掃除生体といわれています。

しかし、ドジョウは雑食性の魚で何でもよく食べるだけにフンの量がかなり多く、水槽に入れることで逆に水質の悪化が早まってしまうことがあります。特に同じようによく食べフンの多い金魚と一緒に飼う場合は、水槽全体のフンの量がかなり多くなってしまいますので注意しましょう。

どのような水槽でもドジョウを入れる場合には、こまめにフンを取り除くことで水質悪化を防ぎやすくなります。

ドジョウの食性に気を付けよう

ドジョウにはシマドジョウやホトケドジョウなどいくつか種類がありますが、種類によって性格や食性が異なります。

例えばホトケドジョウは特に肉食性が強いため、エビやメダカなどを食べてしまうことがあります。ホトケドジョウと他の生き物との混泳は、あまりおすすめできません。

他の魚や生き物と一緒に飼う場合には、ドジョウの種類にも注意しましょう。

ドジョウが餌を食べているかチェックしよう

ドジョウは底砂に潜る性質があるため、餌やりのときに姿が見えないことがよくあります。

中層から上層を泳ぐ魚やエビ類などに餌を取られてしまうと、餌不足になることも珍しくありません。餌やりのとき以外でも、ドジョウの姿を観察して、やせていたり、餌を食べてなかったりしていないかなどを確認してあげましょう。

餌を食べられていないようであれば、コリドラスのような底層を泳ぐ魚用の沈下性の餌を与えると良いです。

まとめ:ドジョウを飼育してみよう!ドジョウの種類は?レイアウトは?餌は?

今回は種類や水槽・ろ過フィルターなどの飼育機材の選び方、一緒に飼える生物をふまえて、ドジョウの飼い方を解説しました。

ドジョウ飼育のポイントをまとめます。

■ドジョウ飼育のポイント

- 成長すると20cm、最大で30cmになるので水槽サイズは60cm以上がおすすめ

- 水槽のフタとろ過フィルターが必要

- 底砂は粒の目が細かく角がないもの

- 餌の食べ残しで足りない場合は専用の餌を与える

- 混泳相手は中~上層を泳ぐ性格が温和な魚やエビ・貝類がおすすめ

熱帯魚や金魚などと比べると地味な色合いのドジョウですが、丈夫で飼いやすいことからアクアリウム初心者の方でも安心して飼育できる点が魅力です。

餌の食べ残しを食べてくれるお掃除生体として重宝しますし、性格が温和で他の魚や生物と一緒に飼う混泳相手としても人気があります。

淡水魚の飼育を検討中の方はもちろん、今飼っている魚や生物との混泳相手をお探しの方はドジョウを選んでみてはいかがでしょうか。

ドジョウ飼育について良くあるご質問

ドジョウはどんな水槽におすすめですか?

- メダカ水槽、ビオトープ

- 日本淡水魚水槽

- 熱帯魚水槽

- 金魚水槽 など

水温・水質があっていれば様々な水槽で飼育できます。底砂を掘り、身を隠す性質から、田砂やボトムサンド、細めの砂利類など粒子の細かい底砂の水槽に向いています。

ドジョウと混泳できる生き物とは?

- メダカ

- 日本淡水魚

- ネオンテトラなどの温和な熱帯魚

- 金魚 など

ドジョウは温和な性格で底層に住むため、上層を泳ぐ幅広い魚種と混泳できます。しかし、ドジョウのなかには小型魚やエビを捕食してしまう大型種もいます。

混泳させる場合は体長差や性質を確認してから導入しましょう。

ドジョウの餌は何が良いですか?

ドジョウ用の人工飼料から冷凍赤虫などの生餌まで良く食べます。

他の魚の食べ残しも食べてくれるため、お掃除生体としても活躍します。

ミジンコなどを食べることもあるため、ビオトープでの飼育にも向いてる魚種です。

ドジョウにおすすめの水槽設備とは?

- 60cm水槽以上

- 上部フィルター

- 目の細かい底砂

- 水槽のフタ など

ドジョウは成長すると約20cmほどと比較的大型に成長しますので、60cmほどの水槽がおすすめです。底砂として目の細かい田砂を敷く場合は上部フィルターを使用しましょう。

お問い合わせ

水槽や機材、熱帯魚のレンタル・設置・メンテナンスがセットになった水槽レンタル・リースサービス、

お手持ちの水槽をプロのアクアリストがメンテナンスしてくれる水槽メンテナンスサービス、

水槽リニューアルサービスや水槽引っ越しサービスなど様々なサービスがございます。

お見積りは無料となっておりますのでお気軽にお問い合わせください。

水槽メンテナンス

水槽メンテナンス 水槽レイアウト

水槽レイアウト アクアリウムテクニック

アクアリウムテクニック 水槽レンタルサービス・水槽リースサービス

水槽レンタルサービス・水槽リースサービス メディア掲載

メディア掲載 水槽器具類

水槽器具類 ろ過フィルター

ろ過フィルター 水槽用照明

水槽用照明 水草

水草 熱帯魚飼育

熱帯魚飼育 金魚飼育

金魚飼育 メダカ飼育

メダカ飼育 エビ飼育

エビ飼育 その他の生体飼育

その他の生体飼育 水槽用ヒーター

水槽用ヒーター 水槽メンテナンス道具

水槽メンテナンス道具 水槽・飼育トラブル

水槽・飼育トラブル お魚図鑑

お魚図鑑 水草図鑑

水草図鑑 メダカ図鑑

メダカ図鑑 お悩み相談フォーム

お悩み相談フォーム

![(熱帯魚)クーリーローチ (約5cm)<6匹>[生体]](https://m.media-amazon.com/images/I/51grQP8G7AL._SL500_.jpg)

![【めだか物語】めだか色々お楽しみ10匹セット [生体]](https://m.media-amazon.com/images/I/51OTP6z4f6L._SL500_.jpg)

このコラムへのコメントやお悩み相談に届いた質問の回答

ありがとうございます😭役に立ちました!

コメントありがとうございます。

お役に立てて良かったです。

アクアリウムの情報を発信してまいりますので、よろしくお願いいたします。

ありがとうございます!!

魚をもっと買いたくなりました!!

コメントいただき、ありがとうございます。

これからも飼育のお役に立てるような情報を発信してまいります。

自分は、アルビノドジョウを単体で飼育してます。

砂は汚れが溜まるので、ベアタンクで投げ込み式フィルターを使用。

ベアタンクのため、ドジョウが落ち着けそうな隠れ家は用意してます。

ペットショップで買ったからか、浮上性の金魚餌も食べてくれます。

フタを開けると、餌欲しさに寄ってきてくれます。寄ってきて、パクパク食べてくれる様子は可愛いですよ。

最初は掃除屋として金魚と飼ってましたが、ドジョウの種類によっては性格が荒いし、激しく泳ぐし、ベアタンクの水槽の床も汚れるようになったし、ドジョウのヌメリカスみたいなのが水槽に浮くようになったので別飼いにしました。

それぞれ単体の方が、落ち着くのかな…と思います。

ドジョウが胸ビレで立って休んでるポーズは、どことなくオットセイみたいで可愛いですよ!!

コメントありがとうございます。

とても大切に飼育されており、アルビノドジョウものびのびと生活していることでしょう。

ドジョウは観賞者をほっこりさせる魅力がありますよね。

単独飼育は至れり尽くせりな飼育方法です。エサも100%与えられますし、個体に合った飼育環境を構築できます。

これからも、充実したアクアリウムライフをお楽しみください。

10年前からどじょうを飼い始めました。

今まで怪我や病気をせずに元気に育ってくれたのですが、1週間前の水換えの際に水槽から転落して切り傷を作ってしまいました。体の左側面に背中からお腹にかけての傷です。

今までにそういったことが無かったので、切り傷の治し方を調べて、薬浴をしました。グリーンFリキッドというものです。1週間ぐらい薬浴をして、その傷は治ったのですが、薬浴を終えようとした日に体の右側面に直径1cm程度(よりも一回り大きい)の水泡のようなものが見つかりました。

傷に菌が入ってしまったのかと思いましたが、傷ができたのは左側面で、今回の水泡のようなものは反対側にできているものです。

原因や対処の方法が分からず困っています。

現在は水泡が見つかった当日なのですが、綺麗な水にもう一度移し替えたところです。

返信お待ちしております。よろしくお願い致します。

実際に拝見していないため、正確な回答ではないことをご了承ください。

水泡はエロモナス感染症と思われます。

薬餌を与えるのが良いですが、ドジョウは薬にあまり強くないので、様子を見ながら与えましょう。

また、こうした治療は自己責任になってしまいます。その点はご了承ください。

薬餌についてはこちらのコラムをご参照ください。

・幅広い病気に効く!グリーンFゴールド顆粒の効果と成分、使い方を解説

https://t-aquagarden.com/column/green_fg

ただ、水換えをこまめに行えば、症状を抑えられる場合があります。

薬は最終手段にして、様子を見てあげてください。

よろしくお願いします。

ヒドジョウを5匹飼育しているのですが、その内1匹が自分の尻尾を追って回る犬のようにぐるぐる回ります。何の病気かわからず、知識をお貸しいただきたく、ご連絡いたしました。

【症状】

餌をあげても餌の方向に泳ぐことができず、ひっくり返ると自力で起き上がることもできません。

こうなる1週間と少し前に食欲不振、その後転覆があり、0.3%の塩水浴・加温・絶食を3日間行いました。

食欲が戻ったため、本水槽に戻したのですが、ぐるぐると回るようにしか泳げなくなりました。

【環境】

発症前

・40リットル水槽(2週間に1回3/4換水)

・上部フィルター(2ヶ月に1回ろ材を交換)

・田砂使用(換水時プロホースで掃除)

・水温18-20度

・水草なし

・コトブキ工芸のすごいんですバクテリア使用

・テトラの水リサイクル使用

発症後

水温をヒーターで25度前後に維持、換水を週1にしています。

上部フィルターの掃除を4ヶ月振りに実施

実際に拝見していないので、正確な回答ではないことをご了承ください。

エラや体内の細菌感染による転覆症状と考えられます。

別の容器に隔離して、グリーンFゴールド顆粒や観パラDなどエロモナスに効果があるもので薬浴を行うのが良いです。

ただ、どの魚種も転覆状態から回復させるのは難しいです。

対策としては、底砂やろ過フィルターをこまめに掃除します。

ドジョウは底床付近で生活しますから、底砂の汚れ・雑菌の影響を受けやすいです。

しばらくは1週間に1回、1/3程度の換水を行うなど、頻度を上げることをおすすめします。

こちらのコラムもご参照ください。

・塩水浴と薬浴は併用できるのか?併用例と効果、餌についてを解説

https://t-aquagarden.com/column/saltwater_medicine

よろしくお願いいたします。