サメは大型になる海水魚で知られており、パニック映画の題材になったり、水族館の人気者であったり、その知名度は数ある魚種の中でもトップクラスを誇ります。その大きさや獰猛なイメージから、家庭で飼育できるタイプの魚種ではない、とお考えになる方もいると思います。

しかし、サメは種類が多く、中には小型で大人しい性格の品種もいるので、個人宅でも十分に飼育が可能です。ここでは、家庭でも飼育できるサメの種類と飼育方法についてご紹介します。

目次

家庭で飼育できるサメについて

家庭で飼育できるサメと、そうでないサメを決定づける要因は大きさと遊泳性です。人食いザメで知られる「ホオジロザメ」や、美ら海水族館の人気者である「ジンベエザメ」などは、いずれも体長5mを超えることも普通なので、家庭での飼育は現実的に不可能であると言えます。

さらに、サメはこれらの大型で有名な種類以外でも体長1mを超える品種が多いので、家庭での飼育は困難な魚種です。しかし、サメは種類が豊富で、中には体長1m以下にまでしか成長しない種類もおり、そのような品種であれば家庭での飼育も視野に入ります。

それから、小型のサメであっても遊泳性が高い種類は、広大な飼育スペースを用意できなければストレスで衰弱してしまいます。以上のことから、家庭で飼育が可能なサメは小型かつ遊泳性が低い種類と言うことができ、ここで紹介するサメもその条件を満たす品種です。

家庭で飼育できる主な種類

過程で飼育できるサメの種類は、家庭に設置できる水槽の大きさによって決まると言っても過言ではありません。

水槽は水やレイアウトなどを全て入れるとかなりの重さになります。

| 規格水槽 |

サイズ |

水量 |

重量 |

|---|---|---|---|

|

120cmワイド水槽 |

W1200×D600×H600mm(板厚10mm) |

約404L |

本体:30kg、水入り:434kg |

|

150cm水槽 |

W1500×D600×H600mm(板厚10mm) |

約506L |

本体:31kg、水入り:305kg |

|

180cm水槽 |

W1800×D600×H600mm(板厚10mm) |

約609L |

本体:37kg、水入り:366kg |

そして横幅も重要ですが、奥行も大きくなければいけません。

魚は水槽内で泳ぐときにターンができないとストレスを感じてしまう為、最悪の場合でも体長と同じか1.5倍といった大きさの奥行きが必要になります。

それを踏まえれば、日本の一般的な過程で飼育できるサメは限られてきますね。

- トラザメ

- イヌザメ

- シマザメ

ここからは、この3つの小型サメについて詳しく解説していきます。

トラザメ

メジロザメ目トラザメ科に属するサメの1種です。成魚の体長は50cm程度の小型のサメで、魚体は細長く口先は丸みを帯びています。体色は褐色を基調とし、暗色や淡褐色のまだら模様が全身に入ります。

国内においては北海道以南の太平洋側と石川県以南の日本海側に、国外では朝鮮半島から台湾にかけて分布しており、水深約320mまでの深海に生息しています。

尾ビレが小さいこともあり遊泳性は低く、普段は海底の岩陰などでじっとしています。食性は甲殻類や小魚などを捕食する肉食性で、寿命は15年前後です。

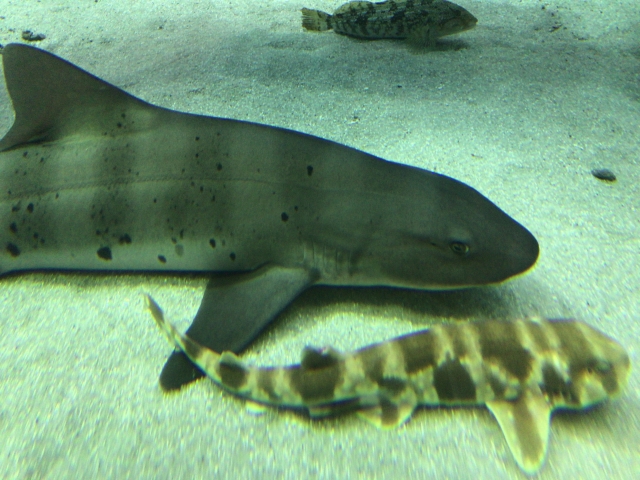

イヌザメ

テンジクザメ目テンジクザメ科に属するサメの仲間で、成魚の体長は1mほどのサメとしては小型の種類です。幼魚の頃は白色と黒色の縞模様をしていますが、成長するにしたがって全体的に褐色へと変化します。

西太平洋からインド洋にかけて分布しており、浅いサンゴ礁帯に生息しています。昼間は岩陰などに身を隠し、夜になるとエサを求めて活動する夜行性です。食性は肉食性で、甲殻類や魚類などを捕食しています。

遊泳性が低いので水槽での飼育に適しており、寿命は5年以上です。

野生では14年、水族館では最大25年生きるというデータもありますので、育て方次第で長生きさせられます。

シマザメ

テンジクザメ目テンジクザメ科に属するサメの1種で、体長は最大でも75cmほどの小型の種類です。細長い魚体をしており、体色は褐色から灰色。若魚の頃は不規則な縞模様が入る個体が多いですが、成長とともに目立たなくなる傾向にあります。

西太平洋からインド洋にかけて分布しており、水深5~100m程度までのサンゴ礁帯に生息しています。食性は動物質を好む肉食性で、遊泳性が低いので水槽での飼育に適した品種です。

サメの飼育方法

大型にはなりますが、一般的な海水魚用の設備でサメの飼育は可能です。ここでは、先に紹介した3種に共通する飼育法をご紹介します。

水温・水質

サメの飼育に適切な水温は種類によって異なりますが、24℃前後と考えてください。

- イヌザメ/シマザメ:24~27度

- トラザメ:15~27度

年間を通して適切な水温を保てるよう、夏はクーラーを、冬はヒーターを用意して水温を管理してください。高温には比較的弱く、30℃以上になると危険です。

水質に関しては、サメは海水生なので人工海水を用意してください。海から海水を汲んでこれる環境にある場合はその海水を使用しても良いですが、病原体を持ち込まないように殺菌灯を一定時間照射するなど下処理を怠らないでください。

水槽・フィルター

サメは若魚の間は小型水槽でも飼育できますが、終生飼育しようとすると大型水槽が必要です。推奨される水槽のサイズはトラザメで120cm、イヌザメとシマザメは180~200cmです。

これほどのサイズになると、水を入れて周辺機器も合わせるとかなりの重量になります。床の強度や耐荷重にも注意してください。

フィルターに関しては、大型の海水水槽であることに加え、サメ自身の食性から水が汚れやすいので、オーバーフロー水槽にしてしまった方が良いでしょう。それでもなお、水質の悪化が早いので、プロテインスキマーも必須の設備です。

レイアウト

サメはベアタンクの方が管理が楽ですが、底床材を導入したいのであればサンゴ砂がおすすめです。それから、ここで紹介した種類は、野生下では日中は岩陰などに身を隠しているので、シェルターなどを入れてあげてください。

また、物音などに驚いて時折、暴れるように泳ぐことがあります。その際、物にぶつかって怪我をしてしまう可能性があるので、レイアウトはシンプルにまとめてください。

エサ

ここで紹介した種類は肉食性なので、動物質のものを与えてください。具体的には、イカや魚の切り身、生きたエビや冷凍エビなどです。餌付けに成功すれば、管理がしやすい乾燥エビや肉食魚用の人工飼料も食べてくる場合もあります。

与え方としては幼魚のうちは1日に2~3回に分けて、1回あたり2~3分で食べきれるだけの量を与えます。

その後徐々に1日1回、2~3日に1回と感覚をあけていき、

底の方でじっとしている種類なので、エサはトングなどで掴んで口先に持っていくと良いでしょう。

食べ残したエサは水質を急速に悪化させるので、その都度取り除いてください。

混泳について

家庭で用意できる設備での混泳は難しいと言わざるを得ません。同種同士の混泳は若魚の頃であれば可能ですが、成魚になると水槽のサイズを考えると難しいです。

その他の生体に関しては、サンゴなどは水質の観点からほぼ不可能だと言えますし、甲殻類や魚類は捕食されてしまいます。基本的には単独で飼育する魚種です。

水換えについて

水換えの頻度の目安は週に1回程度です。

肉食魚や大型魚は排泄物の量が多く、小型の人工餌を食べる魚と比べて水が汚れやすいです。

水質管理や水中の栄養素の管理もかねて、こまめに水質をチェックして、週1ベースで臨機応変に水換えを行ってください。

方法としては、人工海水を作るなどして新しい海水を用意して、水槽水の全量に対して1/3程度を換水します。

換水後は必ず比重計を用いて、塩分濃度が適正範囲にあるかを確認してください。

大抵の商品は1.023が合格ラインです。

ちなみにこの比重計は、足し水をするときにも大活躍します。

人工海水は、蒸発などで水量が減った場合に比重が上がってしまいます。

水量が減ったら真水を足して、濃度を調整してください。

まとめ・サメの飼育方法について

サメにはいろいろな種類が存在しており、中には家庭での飼育も現実的な小型で大人しい品種もいます。小型とは言え、一般的に飼育されている海水魚と比較すると大型で、サメ特有のフォルムや食事風景など、その存在感は抜群です。

飼育には大型の設備が必要で、エサの調達などで維持費がかさむなど難しい点もありますが、現状の海水水槽に物足りなさを感じている方は、サメの飼育にチャレンジしてみてはいかがでしょうか。

水槽のプロが所属するサイト運営チームです。

淡水魚・海水魚・水槽設備やレイアウトのことまで、アクアリウムに関する情報を発信していきます!