エビ類は魚類よりも水質の変化に敏感なので、水槽内で魚たちは元気なのにエビたちだけが死んでしまう、といった状況も普通に起こりえます。エビ類が死んでしまう原因は、主に以下の5点が考えられます。

- 底砂の汚れ

- 酸欠

- 高水温

- 水合わせの失敗

- 水温の変動が大きい

エビ類を飼育する際は底砂や水質を清浄に保ち、水温を適切な範囲でなるべく一定に保温することが重要です。

ここでは、エビ類が死んでしまう原因と、その対策について解説していきます。

エビのよくある死因と対策方法を動画で解説!

この記事の内容は動画でもご覧いただけます。

水槽のエビ・シュリンプが死んでしまう原因と対策方法を音声付きで解説しています。

トロピカではYouTubeチャンネル『トロピカチャンネル』を公開しています。

アクアリウム運用のコツやメンテナンス方法、熱帯魚の飼育方法を動画で解説しています。

ミナミやヤマトなど、小型エビがすぐに死んでしまう原因と対策

原因1:底砂の汚れ

エビは主に水槽底部を生活の場にしているため、底砂が汚れているとその悪影響をダイレクトに受けてしまいます。特にエビ類は魚類と比較すると硝酸塩に弱い傾向にあり、水槽底部に蓄積した硝酸塩の影響を受けて死亡する例もあるので注意してください。

対策:底砂を清潔にしよう

エビを飼育している場合は、底砂の掃除は小まめに行い清潔な状態を保てるようにしましょう。底砂の掃除には、「水作 プロホース」などのクリーナーがあると便利です。

ただし、水草やビーシュリンプなどのためにソイルを導入している場合は、あまり小まめに掃除をすると崩れやすくなってしまうので注意してください。底砂にソイルを使用している場合は、水質検査キットを用いて硝酸塩の濃度を測定し、適切な頻度を把握しておくと良いでしょう。

また、水槽は長期に運用していると、水換えや底砂の掃除を行っても硝酸塩濃度が下がらなくなるタイミング(オールドタンクシンドローム)がやってきます。その場合は思い切って水槽をリセットし、底砂も入れ替えてしまうことが効果的です。

原因2:酸欠

酸欠もエビの死因に多い事象です。呼吸困難による死亡もありますが、それよりは溶存酸素が少ない環境になることで硝化菌の活動が低下し、アンモニアや亜硝酸の濃度が上昇することで、エビが死んでしまうことが多いです。

対策:エアレーションを徹底しよう

酸欠の防止にはエアレーションを強化することで対応します。エビは強い水流を嫌うので、エアレーションを行う際は細かい泡が出るよう目の小さいエアストーンを使用するなど、水流を抑える工夫をしてあげてください。

また、水換えを行うことでも酸素の供給を行えるため、その意味でも定期的なメンテナンスは欠かせません。詳しくは後述しますが、水温が高くなることでも酸欠を誘発してしまうので、特に夏場は水温にも注意が必要です。

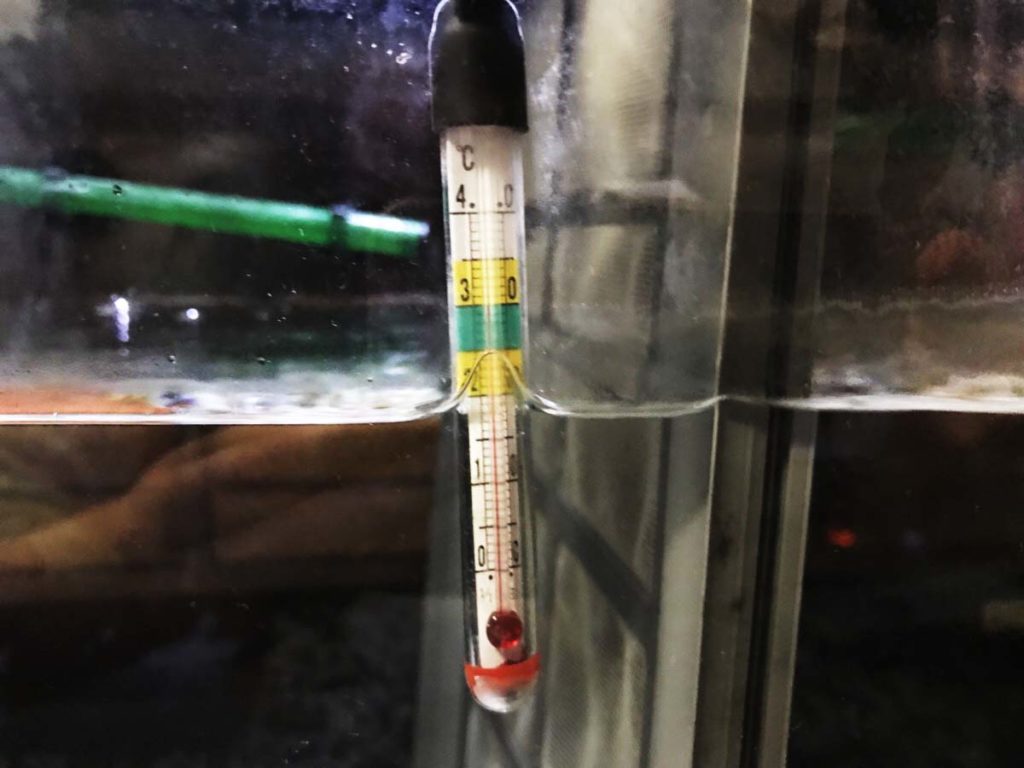

原因3:高水温

エビ類は一般的に高水温を嫌います。ミナミヌマエビやヤマトヌマエビは、30℃程度の高水温には耐えられないことがほとんどです。水温が28℃以上に達すると調子を崩す個体が出てくるので、夏場にエビたちが急死した時は水温を調べてみてください。

また、高水温下では酸欠になる可能性が高くなります。なぜなら、気体が水に溶けることができる量は温度に依存しており、一般的に水温が高くなるほど溶ける量が少なくなるからです。

これらのことから、エビ類を飼育する際は魚類だけの時よりも、しっかりと水温の管理を行うことが重要です。

対策:クーラーや冷却ファンを使おう

高水温にはクーラーや冷却ファンを導入することで対応します。クーラーは飼育水をしっかりと冷却してくれますが、能力が高い分だけ高価で、奪った熱はクーラーの外、つまり室内に排熱するので部屋に熱がこもるなどの欠点があります。

冷却ファンは安価で手軽に導入できますが、部屋の気温次第では十分に飼育水を冷却できなかったり、飼育水の蒸発が促進されてしまうなどの欠点があります。特に飼育水が減ってしまうと、相対的に硝酸塩の濃度が上昇する点には注意が必要です。

それぞれの利点と欠点を把握したうえで、適切なものを導入してください。

原因4:水合わせの失敗

エビ類は魚類と比較すると水質の変化に非常に敏感です。そのため、新しく入手したエビを導入する時や水槽間でエビの移動をする際は、水合わせをしっかりと行わないとショック状態に陥り死んでしまう恐れがあります。

対策:水合わせはじっくりと行おう

エビ類の水合わせは魚類よりもじっくりと時間をかけて行いましょう。新しく購入した場合は袋ごと水槽に浮かべるなどして、まずは水温をしっかりと合わせ、その後は袋の水に飼育水を徐々に追加して新しい環境の水に慣れさせます。

特にpHの数値が重要で、購入先の水とご自身の水槽の水とで差が大きかった場合は、時間をかけて少しずつ追加してください。

また、季節によっては時間をかけて水合わせをしていると、せっかく合わせた水温が変化してしまうことも考えられます。それから、エビの水合わせでは酸欠がしばしば問題になるので、ヒーターなどの温調機器やエアレーションも用意しておくことをおすすめします。

原因5:水温の変動が大きい

水生生物の飼育において、急激な水温の変化はご法度です。エビ類もその例に漏れず、1日の水温の変化が2~3℃に達するほど大きいと体力を消耗し、ほとんどの個体が弱ったり死んでしまうので注意してください。

対策:温度変化の少ない環境に整える

水温の変化に対しては、基本的にはクーラーやヒーターといった温調機器を常設し、保温できるようにすることで対応します。それに加えて、日光が当たる場所への水槽の設置は避けることも重要です。

また、水槽の水温は室温に依存しているため、部屋の気温変動を抑える、または気温変動が少ない部屋で飼育すると良いでしょう。なるべく水温を一定に保つことが、エビ類を長生きさせるコツの1つです。

まとめ:ミナミやヤマト、エビがすぐに死ぬ?水質悪化など、よくある原因と対策!

エビ類は水質の変化に敏感なので、飼育環境の維持管理はしっかりと行わなければなりません。特に底砂の汚れには注意が必要で、エビ類は水底を生活の場にしているので、ダイレクトに汚れの悪影響を受けてしまいます。

また、エビ類は酸欠にも弱く、水底には水面から溶け込んだ酸素が行き渡りにくいため、酸素不足になりやすい点にも気を付けてください。水草水槽のコケ対策にエビを導入している場合、水草が光合成を行わない夜間の間は、エアレーションを行っておくと安全です。

エビ類の生態をしっかりと把握しておき、長生きできるよう飼育環境を整えてあげてください。

水槽のプロが所属するサイト運営チームです。

淡水魚・海水魚・水槽設備やレイアウトのことまで、アクアリウムに関する情報を発信していきます!