トロピカを運営する東京アクアガーデンは、2005年の創業以来、水槽レンタルサービスなどを通して沢山の水槽を管理してきました。

この20年の中で、東日本大震災をはじめとする数々の地震を体験し、地震によって起きたアクアリウムの事故やトラブル、その対処方法や、地震が来ても問題が起きないアクアリウムについて研究を重ねてきました。

そんな情報を全て集約したアクアリウム×地震の完全ガイド、ぜひご覧ください!

地震が発生するとアクアリウムはどうなるのか

「地震と水槽って、とっても相性が悪いんです。」とは、弊社代表の言葉です。

水槽は元々、それなりに頑丈です。

水や石などを入れるとかなりの総重量になるため、水槽専用の台を使って適切に設置していれば、多少の揺れでは問題はおきません。

それでも、東日本大震災など震度6以上の地震によって、次のようなトラブルが起きました。

倒れる・落ちる

大きな揺れによって、水槽と水槽台が倒れる・水槽台から水槽が落ちる・水槽台が崩れるといった被害が出たことがありました。

詳細は後述しますが、一般家庭に多い60cm水槽などでも、水やレイアウトを全て入れた状態では約100kgとかなりの重量になります。

それに対して水槽台は、例えば『ジェックス アクアラック(幅60cm)』だと18kg、『ゼンスイの水槽用クーラーZC-100α』(約10kg)などのもろもろの機材を収納していたとしても、約40kgくらいです。

100kg:40kgという重量バランスで重心が上部に偏っているため、“転倒モーメント”が大きくなり、揺れと振り子のような動きが加わることで、一気に倒れてしまうのです。

水槽が内側から割れる

ただ揺れた程度で水槽が落ちなかったとしても、水槽が割れるリスクがあります。

揺れによってレイアウトが崩れ、石など重くて硬いものが水槽の壁面にぶつかった衝撃で、水槽が内側から割れてしまったということが実際にありました。

高さを出したり、トンネルを作って遊泳域を調整するために、石をくみ上げるのはレイアウトの定番。

たった一つの石がコロンと倒れるならまだしも、いくつも積み上げていた石が崩れて一気にぶつかれば、ガラス水槽であってもひとたまりもありません。

また、水槽には寿命(耐用年数)があります。

| 素材 | 耐用年数の目安 | 平均的な寿命 | 買い替えの目安 |

|---|---|---|---|

| アクリル水槽 | 3~10年 | 5~7年ほど | 淡水魚水槽の場合:5~7年 海水魚水槽の場合:5~7年 |

| ガラス水槽 | 5~10年 | 7~10年ほど | 淡水魚水槽の場合:4~6年 海水魚水槽の場合:3~5年 |

新品の水槽と耐用年数を超えている水槽では、当然ですが衝撃に耐えられる度合いが違います。

新しめの水槽であっても、掃除の際に傷をつけてしまっていると、水槽が傾いて負荷がかかった際に傷が深くなりそこから割れるというケースもあるので、水槽の状態を良好に保つことが重要ですね。

水が溢れる

地震における被害では、この『水が溢れる』というものが一番実例が多く、厄介です。

水槽が倒れる、割れるといった被害でも同じですが、水が溢れると水量が減って生体に負担をかける上に、周囲が水浸しになります。

近くに置いていた機材が濡れてショート→発火したり、溢れた量によっては床下浸水に発展してしまうことも。

『拭けばいいじゃん』では済まないレベルの被害につながる可能性があるので、見落とされがちですが被害が大きくなり得ます。

停電で水槽内の状態が悪化

大規模な地震が発生した場合、停電が起きることも想定できます。

たいていは数時間ほどで復旧されると考えられますが、震源の位置、電力会社の被災状況などによっては、数日から数週間かかるケースもあります。

東日本大震災でいうと、千葉火力発電所は地震が発生した3月11日のうちに復旧しましたが、後は3月12日以降、同年7月まで停止していた発電所もありました。

停電によってフィルターやクーラー、照明などの電子機器が止まってしまうと、水質が悪化し、対処が遅れるとお魚たちがお星さまになってしまう可能性も十分あります…。

実際の事故例

創業から20年の間に、震度5以上の地震が起きた回数は、調べた限りでも19回です。

こういった大規模な地震により、水槽が倒れた、割れたといった被害から、水族館でしばらく営業ができなくなるといった大きな問題まで、様々なトラブルが発生しました。

東京アクアガーデンのサービスでも、地震によって次のような被害を実際に経験しています。

- 海水魚水槽のライブロックが崩れて水槽が割れる

『水槽が内側から割れる』で触れたように、石組が崩れて側面に激突し、水槽がひび割れそこから水が流れ出てしまいました。 - 2メートル水槽の水で浸水被害

ビル内の1室に設置した大型水槽が地震により倒れてしまい、同ビルのエレベーターホールまで水が流れるという大規模な浸水が起きてしまいました。 - 長時間停電で魚がピンチ

地震によって停電し、復旧の見込みが立たないと連絡を受け、メンテナンススタッフが急行。魚の避難などの対処を行いました。

地震はいつ起きるかわからないものです。

外出中に発生した場合、応急処置が間に合わず魚たちが床で星になっていた…ということも有りえます。

そうならないように、事前にできる対策方法をチェックしておきましょう。

地震による水槽トラブルに備える方法

被害を抑えるには、物理的な倒壊防止と耐震性のある機材の選択、固定方法、停電への備えなどを総合的に整えることが重要です。

ここでは4つの視点から具体策を解説します。

重心を下げて安定感のあるアスペクト比に

アスペクト比というと、簡単にいうと長辺と短辺の比率のことです。一般的にはスマホなどの縦横比(16:9、4:3)などで有名ですね。

しかし工学では“形の比”として安定性評価にも使われます。

水槽に当てはめる場合、次のような計算になります。

L = 水槽一式の奥行の1/2

H ÷ Lで出た数値によって、その水槽の安定感を示す値がわかります!

この計算で出た数値が小さく、なおかつ重心が低くて底面の面積が広いほど揺れに強く転倒しにくくなります。

弊社では3前後までは安全、4以上だと安定性を高める対策が必要という目安で考えています。

実際に計算してみる

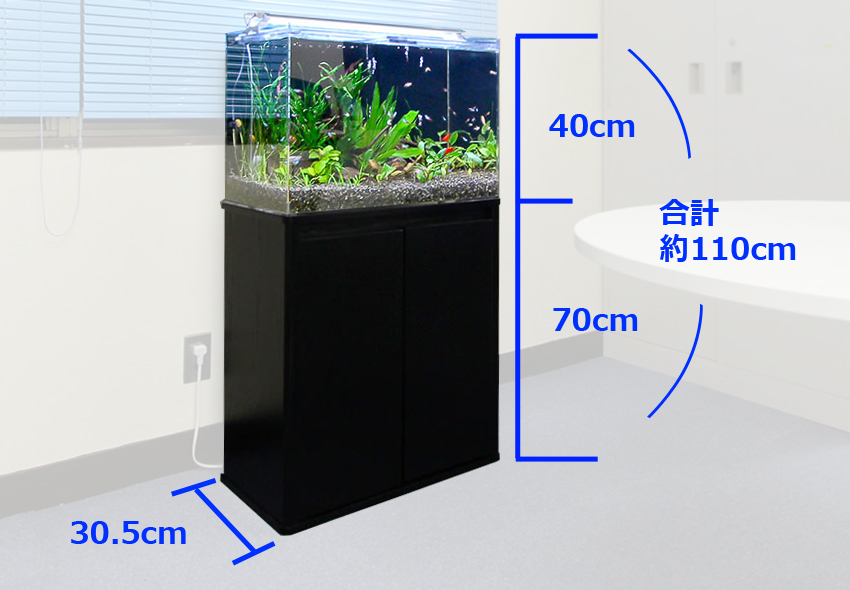

重心がある高さなんて言われてもよくわからないという人もいると思うので、60cm淡水魚水槽を例にして考えてみましょう。

以上の情報を基にすると、水を入れレイアウトも整った状態の水槽は約100kg、機器類を全てうまく収納した水槽台は約40kgになります。

対策をしなければ、重量は水槽>水槽台という状態です。

水槽の方が重いままだと、重心の高さは水槽台+水槽の底板厚+αで72cmくらいとします。

72 ÷ 15 = 4.8

対策を施して水槽台を水槽よりも重くした場合、水槽台内部の底に機器類を収納しているとして、重心の高さは5cmくらいとします。

5 ÷ 15 =0.33

具体的な数字を見て、これだけ結果が違うと、重心とアスペクト比を重視する必要性が伝わるのではないでしょうか。

ここで挙げたのはだいぶざっくりした数値なので、可能な範囲でご自宅の水槽や水槽台、機器類などの重量をはかり、計算してみてください。

アスペクト比を下げて水槽の安定感を強化する方法

具体的にアスペクト比を下げる方法は以下の通りです。

- 水槽台内部に重り(ダンベルや水の入ったペットボトル、砂袋など)を入れて重くする

- 水槽と台をしっかり固定し、一体化して揺れを同期させる

こうした工夫をすることで重心を下げ、転倒リスクを大幅に減らせます。

砂袋のように設置面積が広く、転がったり倒れたりしない形状のおもりが最も安定感があります。

ビニール袋(念のため二重がおすすめ)に余っている底床材を入れて作ったり、もしくは予備の底床材をそのまま入れて置くのもアリです。

水槽台内部のスペースにもよりますので、どのような重りを入れるかは水槽や設置場所を見て判断してください。

また、オーバーフロー式の場合は重りを入れなくともろ過槽や水、ろ材で十分なこともあります。(サイズによって異なります)

より詳しい解説はこちらをご覧ください。

材質・形状・機材の選択

水槽の材質や形状は、地震時の安全性に直結します。軽くて割れにくい素材や、水の溢れを抑える形状を選ぶことは非常に重要です。

アクリル水槽はガラスより軽量で、フランジ構造によりある程度は水溢れを防げます。

そしてフレーム付き水槽なら、フレームレス水槽がシリコンなどの接着剤だけでガラス/アクリル板を固定しているのに対し、上縁や下縁のフレーム(補強枠)でも固定を助けるため、強度が高いといわれています。

接合部の剛性と耐衝撃性が高いと考えられており、揺れや外部からの力をフレームに分散しやすいのが特長です。

特に角部など衝撃が集中しやすい箇所にフレームが介在することで、ガラス/アクリル板そのものが直接ぶつかってチッピングや亀裂が生じるリスクを抑えやすくなります。地震時の水はね対策としても、水位管理と合わせて検討したい選択肢です。

さらにガラス水槽の場合は飛散防止フィルムを貼っておくことで、万が一割れても破片が飛び散るリスクを減らせるのでおすすめです。

一度貼るときれいに剥がしにくいというデメリットはあるのですが、それが気になる方はバックスクリーンを背面に貼るだけでも多少は効果があるため、そちらをお試しください。

また、機材も水槽同様に一定の寿命(耐久年数)があるため、耐久年数を超える前に買い替えるなど、万全の状態を保つことが大切です。

固定・免震アイテム

水槽と台を安定させるために、マットや固定バンドを活用するのもおすすめです。

セイフティマットのような水槽用マットは、水槽と水槽台をしっかりと設置させ、安定性を持たせます。

さらに家具用転倒防止ストラップで水槽台を壁に固定すれば、耐震性は格段に向上するのでおすすめです。震度6程度まで耐えられるので、かなり効果が期待できるでしょう。

また、フタは給餌穴以外を塞ぐことで、水の飛び出しを最小限にできます。余震が続くような時にはサランラップで簡易的に密閉すると効果的です。

ただし、長期にわたる場合は空気穴をあけておきましょう。

停電対策セット

停電対策には以下の装備が役立ちます。

- 酸欠防止:USB/電池両用エアポンプ

- 温度維持:発泡スチロール板+断熱タオルで水槽を覆う

- 長時間運転:大容量ポータブル電源

- 自家発電:ソーラーパネル併用で充電可能にする

24時間の停電でヒーター100Wの水槽用ヒーターとエアポンプ、フィルターなどをを動かすには約3kWh※が必要です。それを踏まえて用意しておくと良いでしょう。※100Wヒーターが24時間連続で動くと2.4kWh、外部フィルター10Wで0.24kWh、エアポンプ5Wで0.12kWh。損失を見込んで約3kWh

夏場はクーラー、冬場はヒーターを優先稼働させ、まずは水温を安定させることが重要です。

地震が起こった後の行動マニュアル

地震が起こったあと、可能であれば速やかに水槽を復旧させることが大切です。

とはいえ、被害が出ると元の状態に戻すのが難しいことも少なくありません。ここでは、地震が起こった際のケースごとにどんな行動をとればよいのかを解説します。

揺れている最中

地震が発生したら、まずは自分や家族の安全を最優先してください。水槽の揺れが気になっても、近づくのは非常に危険です。

揺れによって水槽が転倒したり、ガラスが割れたりする可能性があり、破片や水が飛び散ってケガをする恐れがあります。

もし揺れの合間や弱い揺れの段階で手が届く状況なら、漏電や火災の防止のためにコンセントを抜くことは有効です。ただし、これはあくまで安全が確保された状態でのみ行ってください。

無理をすると二次災害に繋がりますので注意しましょう。

揺れが収まった直後(倒れていない場合)

揺れが収まり、安全が確保できた場合、以下の手順で対応しましょう。

- 水槽から飛び出してしまった魚やエビがいれば、素早くネットや手で回収し、水槽や一時的な容器に戻します。

- 床や機材が濡れている場合、「乾拭き→水拭き→乾拭き」の順で拭き取ります。特に海水がこぼれた場合は、放置すると腐食や錆びが進むため特に注意してください。

- 余震対策として水位は通常より2割程度下げておきます。水面からの距離が広がることで、揺れによる水の飛び出しを抑えられます。

- 余震が予想される場合は、ラップで水槽の上部を覆う、重しを追加するなど、その場でできる補強を行います。

余震が続く場合など、状況によっては全てを行うのが厳しいこともあるかもしれません。いずれにしてもまずは自分の安全を確保の上、できることをやっていきましょう。

停電への対応

地震の影響で停電が発生した場合は、まず酸素の供給を確保することが重要です。

フィルターが停止したままでは水中の酸素濃度が急速に低下するため、在宅している場合はできるだけ早く電池式やUSB電源対応のエアポンプを稼働させましょう。これにより、ひとまず水槽内の生体が酸欠になるのを防げます。

次に考えるべきなのは水温の管理です。夏場は高水温、冬場は低水温が生体の負担となります。

ポータブル電源があれば、季節に応じて水槽用クーラーや水槽用ヒーターを優先的に稼働させるのが理想です。電源が確保できない場合は、発泡スチロール板や断熱シートなどで水槽全体を覆い水温変化を穏やかに保つよう工夫します。

水槽と水槽台が倒れたとき

万が一、水槽や水槽台が倒れてしまった場合は、やはり自分の安全を確保することが最優先です。割れたガラス片や金属部品は鋭利で危険なため、素手で触らず、手袋や靴を着用して慎重に片付けましょう。

周囲が安全であることを確認したら、生体の救出に移ります。水槽内の水が流れ出ている場合、生体は床や周囲に散らばっている可能性が高いです。

見つけたらすぐにバケツや大きめの容器へ移し、電池式エアポンプを使って酸素を供給しましょう。水温が急激に変化しないよう、容器の水は可能な限り元の水槽の水を使うと安心です。

応急処置が済んだら、使える機材を集めて臨時の飼育環境を整えます。無傷のフィルターやヒーターがあれば、それらを利用して仮設水槽を立ち上げるのが理想です。

最低限、エアレーションによる酸素供給と水温の安定を確保し、24時間以内には濾過循環ができる状態にすることを目指しましょう。復旧までの間は給餌を控え、水温や生体の様子をこまめに確認することが大切です。

アクアリウムの緊急対策マニュアル!故障・地震・停電が起きたときの対処法

復旧後2週間のチェックポイント

地震がおさまり、地震前と同じように電力供給が再開した直後は、水槽内の環境や生体の体調が非常に不安定になっています。

ろ過フィルターの急な再稼働でゴミが吐出されることもありますし、何より停電中の酸素不足・水温の変化でろ過バクテリアが減少している可能性があり、水質が一時的に悪化することも珍しくありません。

特に最初の2週間は、水質と健康状態を丁寧に観察することが重要です。

まず水質については、アンモニアや亜硝酸、pHの値をこまめに測定します。

もし数値に異常が見られた場合は、水換えを行い、それ以上の悪化を防ぎます。

給餌も慎重に行いましょう。復旧当日は生体の負担を減らすために絶食し、翌日以降も少量ずつ与えるようにします。

過剰な餌やりは水質の悪化を招きやすく、ろ過バクテリアが不安定なこの時期は気を付けましょう。

さらに、地震によるストレスで病気が発生しやすくなります。白点病やカラムナリス病などの発症率が高まるため、体表やヒレの状態、泳ぎ方、呼吸の様子を普段以上に注意深く観察してください。

少しでも異変を感じたら、早めに隔離や治療を検討しましょう。

環境の安定とともに生体も徐々に回復していきます。焦らず、地道なケアを続けることが何より大切です。

おまけ:地震による水槽トラブルが日常生活に及ぼす影響

もし地震が発生し、水槽が割れる・倒れるといった大きな被害を受けてしまった場合、魚だけではなく飼育者の生活にも影響が出る可能性があります。

「水槽×地震」で検索すると、水槽に施す予防策や実際に起きた水槽のトラブルに関する対処方法などが沢山出てきますが、それ以外のトラブルについても知っておきましょう。

保険で清掃費や水槽再設置費用を賄えるか

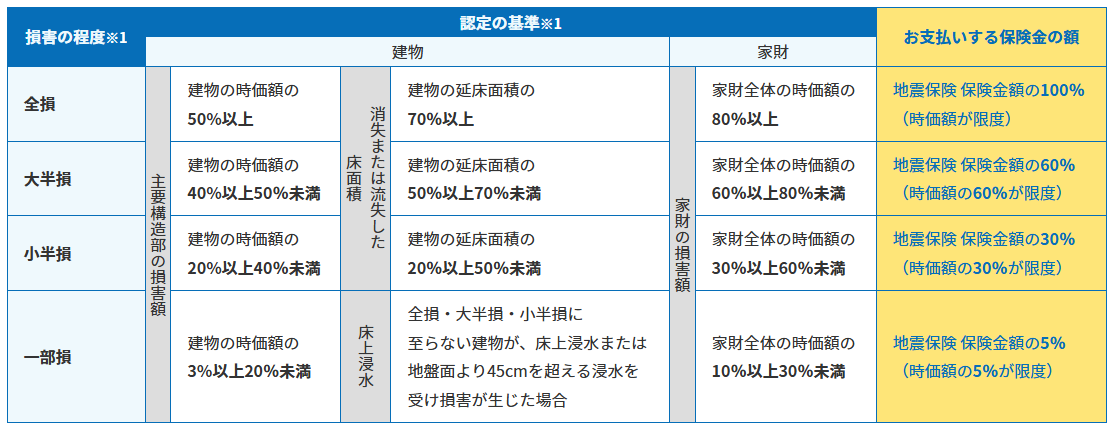

地震保険は、地震による損害の度合いを四つの区分に分けて、この損害区分に応じた保険金が支払われます。

生活再興のためという趣旨で運営されている制度であり、保険金の使用用途は制限されていないので、地震保険金でアクアリウムに関するものを買っても大丈夫です。

ただし、地震保険の保険金上限額(保険金額)、一緒に契約している火災保険の上限額の30~50%と決められています。損害区分も重要で、一部損という一番程度が低い損害だと地震保険金は上限額の5%しか支払われません。

保険金で水槽に関する費用を賄ってもよいですが、地震保険金が下りるような損害が発生していた場合、他にもっと切迫した支出があることは明確です。

水槽の地震対策は、普段から行うことで有事にも余裕をもって対応できます。

事前の対策や確認を行っておきましょう。

漏水被害の賠償

集合住宅(マンション/アパート)では、大型水槽の水が一度にこぼれると階下への漏水につながるおそれがあります。状況によっては階下の住人から損害賠償を請求される可能性がありますが、次のケースでは加入中の保険が使えないことがあるので要注意です。

(1) 地震が原因で水槽が割れた・倒れたことによる漏水

(2) 地震で水槽に傷がつき、その後時間が経ってからひび割れが悪化して発生した漏水

多くの火災保険の個人賠償責任補償、賃貸入居者向け家財保険、単独の個人賠償責任保険は、地震・噴火・津波を免責としているのが一般的です。

また、過失が認められない自然災害起因の損害は、法的に賠償責任が認められない可能性が高い一方、(2) のように時間をおいて破損した事案では、管理過失(気づいて適切に対処できたはずではないか?)が問われる場合もあります。

結論として、事前の耐震対策(固定・加重・水位管理)を徹底しつつ、加入保険の免責条項や補償範囲を事前に確認しておくことも重要です。

まとめ

アクアリウムにおける地震対策について解説しました。

地震大国と呼ばれる日本では、いつどこで大地震が起きてもおかしくありません。

大きな地震が来た場合、水槽が倒れて崩壊する可能性も高いです。そのため対策をしっかりとし、日ごろから地震に備えておきましょう。

また地震が起きて、停電や水の減少などが起こることもあります。この場合も事前に準備をして、どうやって乗り越えるかシミュレーションしておくことが大切です。

全てを想定して準備をするのは大変化もしれません。できる範囲で準備をし、万が一の場合に慌てず行動できるようにしておきましょう。

【プロが教える】地震でも倒れない水槽にするには!? 耐震アクアリウム

水槽内の地震対策!崩れやすいレイアウトと崩さない安全なコツを解説!

メダカの地震対策!ビオトープ・水槽飼育でできる耐震の対策法8選!

水槽のプロが所属するサイト運営チームです。

淡水魚・海水魚・水槽設備やレイアウトのことまで、アクアリウムに関する情報を発信していきます!