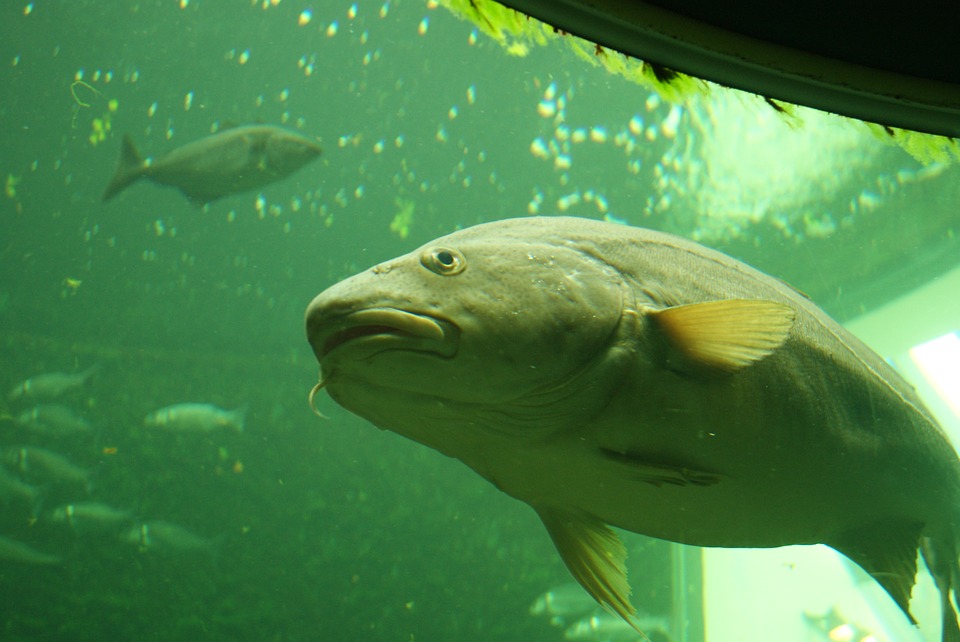

アクアリウムを運用している方で、いつの間にか飼育水が緑色に濁ってしまい、お困りの方はいませんか。飼育水が緑色になる直接の原因は、ミドリムシやアオコなどの植物プランクトンが異常増殖してしまうためです。

植物プランクトンが増殖して緑色になった水を「グリーンウォーター」と呼び、あえてグリーンウォーターを作って小型魚の稚魚などを飼育する方法もあります。

しかし、グリーンウォーターはアクアリウムで肝心な鑑賞性を著しく低下させるため、屋内での水槽飼育においては嫌われています。ここでは、飼育水が緑色に濁ってしまう原因と除去方法、予防法についてご紹介します。

目次

水槽の青水対策を動画で解説!

この記事の内容は動画でもご覧いただけます。

水槽の水が緑色になってしまったときの対処法を音声付きでわかりやすく解説しています!

トロピカではYouTubeチャンネル『トロピカチャンネル』を公開しています。

水質チェックや維持方法、水槽メンテナンスのヒントを動画でわかりやすく解説しています。

チャンネル登録をぜひお願いします!

なぜ飼育水が緑色になるのか?

アクアリウムを運用していると、飼育水が緑色に濁ってしまうことがあります。

水槽の飼育水が緑色に濁ってしまう原因は、飼育水中にミドリムシやアオコをはじめとする植物プランクトンが多数発生しているからです。

植物プランクトンによって緑色に濁ってしまった水をグリーンウォーターと呼び、飼育水がグリーンウォーター化してしまう理由は以下のことが考えられます。

飼育水の富栄養化

飼育水の富栄養化は観賞魚に与える餌の量が多すぎたり、飼育水の量(水槽サイズ)に対して生体の飼育数が過密である場合に生じやすいです。

観賞魚用の餌の中には植物の生育に必要な栄養分も含まれているので、給餌量が多すぎると餌中の養分が溶け出し、植物プランクトンの増殖を促進してしまいます。

また、生体の排せつ物からはアンモニアが発生し、それは最終的に植物の窒素源として吸収されるので、生体の数が多すぎることでも植物プランクトンの増殖を促す結果を招きます。

太陽光の照射

水槽に太陽光が当たることでも、植物プランクトンは増殖しやすくなります。太陽光は植物はもちろんのこと、他の生物にとっても成育するうえで欠かせないものです。

しかし、水槽という狭く閉じられた環境で太陽光を当ててしまうと、その強力すぎる光が藻類や植物プランクトンといった、鑑賞するうえで余計な生物の成長までをも促進してしまうのです。そのため、アクアリウムは基本的には太陽光が当たらない場所で管理します。

照明時間が長すぎる

太陽光の場合と同じ理由で、照明器具を点灯させている時間が長すぎることでも、飼育水のグリーンウォーター化を招いてしまいます。

水槽の照明は観賞魚や水草の健全な成長のためには欠かせないものですが、点灯時間が長すぎると藻類や植物プランクトンの成長も促進します。その結果、植物プランクトンが異常増殖し、飼育水がグリーンウォーターになってしまうのです。

▼照明時間に関してはこちらもご参考にしてください。

飼育水がグリーンウォーター化した時の除去方法

飼育水がグリーンウォーター化してしまった時は、以下の方法を上から順番に試してみてください。

照明を数日間消す、または点灯時間を1日3時間程度にする

グリーンウォーターを除去するためには、植物プランクトンの増殖を抑えることが先決です。よって、まずは光合成による成長を抑制するために、照明を消すか1日の点灯時間を短くしてみてください。

また、水槽に太陽光が当たっていないかも確認し、太陽光が当たるようでしたら水槽の設置場所を変えるか、カーテンなどで遮光する措置も必要です。

▼太陽光が当たりすぎない水槽の設置場所とは?

3日に一度の頻度で飼育水を半分ほど換水する

照明のコントロールで除去できないようでしたら、次は飼育水中の養分を減らすために水換えを行ってください。

グリーンウォーターを除去するためには3日に一度の頻度で、通常の水換え時よりも多めに飼育水全体の半分程度の量を換水します。

面倒だからと一度に全ての水を換水してしまうと、飼育している生体に悪影響を与えるので、頻度と分量には注意してください。

殺菌灯を設置する

以上を試みても改善されない場合は、殺菌灯を設置します。殺菌灯とは、飼育水を殺菌灯内に引き込み紫外線を照射することで、病原菌などの微生物や汚れの原因になる有機物を殺菌・分解する設備です。

グリーンウォーターの原因たる、アオコなどの植物プランクトンにも効果があるので、殺菌灯を設置することで解消が望めます。ただし、殺菌灯は安い買い物ではないので、設置すべきかどうかよく考えたうえで導入してください。

アオコ抑制剤を投入する

それでも解消できない場合はアオコ抑制剤を投入しますが、これはあくまでも最終手段です。

なぜなら、飼育している観賞魚や水草に対しても、悪影響を及ぼす可能性があるからです。

それに、抑制剤を投入して解消しても、根本の原因を放置することになるので、水槽環境の見直しを行わない限り、再びグリーンウォーター化する恐れがあります。

よって、飼育水のグリーンウォーターを除去するためには、発生しているグリーンウォーターへの対応と、後述する予防法を並行して行うことが重要です。

グリーンウォーター除去方法まとめ

以上の内容をまとめるとこんな感じです。左から順番に試していきましょう。

飼育水のグリーンウォーター化の予防法

グリーンウォーター化の原因と除去法をご覧になって、お気づきの方も多いと思いますが、グリーンウォーター化の予防法は以下の通りです。

- 飼育する生体数の見直し

- 給餌回数と量の見直し

- 照明時間の調節

- フィルターなどのろ過システムの見直し

- 水換えなどメンテナンスの頻度の見直し

生体の数や餌に関しては前述したように、飼育水の量(水槽サイズ)に対して多すぎると、飼育水の富栄養化を招いて植物プランクトンが増殖してしまいます。

また、照明時間が長すぎても、アオコや藻類などの成長を促してしまうので、点灯時間を調節する必要があります。

水槽において適した照明時間は8~12時間までで、飼育環境によってアオコなどの発生状況は異なります。そのため、この範囲で照明時間を調節し、ご自身の水槽環境にとって理想的な時間を模索してみてください。

また、バクテリアによる水質の浄化作用が十分に効いており、水質が安定していれば植物プランクトンの養分になる物質も減少するので、増殖を抑えることが可能です。よって、フィルターの能力が現在の環境で十分に発揮できているかどうか、ろ過システムについても見直してみてください。

そして、いくらフィルターで飼育水をろ過していても、水槽という限られた環境ではどうしても有害物質が蓄積してしまいます。その中には、植物プランクトンの養分になる物質も含まれているので、水換えなどのメンテナンスの頻度についても適切かどうか検討することが重要です。

みんなのグリーンウォーター対策

この記事を読んでくださった方々からも、有益な情報をたくさんお寄せいただきました!

- 生体数を減らしてフロッグピットなどの浮き草で富栄養化を抑える

- 植物プランクトンを餌にするタニシを入れる

- (新規立ち上げなら)赤玉土を使う

青水が濃くなりやすい夏は浮き草を入れて抑制し、秋から冬は濃くなりにくいので浮き草撤去し金魚が冬越ししやすい環境にしています。

自然の力で調整が完結している点が素晴らしいです!

動物プランクトンに植物プランクトンを食べさせて除去するという方法は、海外のアクアリウムフォーラムでも話題になっており、実践する養魚家の方もいるそうです。

もし動物プランクトンが大量繁殖→大量死となると水質が悪化する恐れがありますので、”少しだけ”というのがポイントですね。

クロレラを餌として与えてると、残した場合に、直ぐにグリーンウォーター化します。

確かに、クロレラは植物プランクトン(緑藻)なので、食べ残しをそのままにしておくとグリーンウォーターになる可能性がありますね。

稚魚や口が小さい生体でなければ、錠剤タイプを使うことがおすすめです。

砕いて食べきれる量だけを与えるようにして、食べ残しをスポイトで回収するようにしましょう。

液体や粉末を使う場合は、グリーンウォーターになってもしょうがないと割り切るか、少しずつ与えて食べ残しをできる限り減らすようにするしかありません。

まとめ・飼育水を緑色にしない方法について

飼育水が緑色に濁ってしまう理由は、アオコなどの植物プランクトンが異常に増殖してしまうためです。植物プランクトンが異常増殖してしまう原因としては、飼育水の富栄養化や太陽光、長すぎる照明時間が主に挙げられます。

グリーンウォーターを除去するためには基本的には水槽環境の見直しで対処し、アオコ抑制剤などの添加剤にはあまり頼らないようにしましょう。

よくあるご質問集

最後に、記事の内容を踏まえて飼育水を緑色にしない方法に関するよくあるご質問とその回答をご紹介します。

飼育水が緑色に濁る「グリーンウォーター」とは何ですか?

飼育水が緑色に濁る現象は「グリーンウォーター」と呼ばれます。これは、水槽内のミドリムシやアオコといった植物プランクトンが異常に増殖することによって引き起こされます。これらの植物プランクトンが持つ葉緑体によって、水が緑色に見えます。観賞用のアクアリウムにおいては鑑賞性を著しく低下させるため、一般的には避けられます。

なぜ飼育水はグリーンウォーター化するのですか?

飼育水がグリーンウォーター化する主な原因は以下の3つが挙げられます。

- 飼育水の富栄養化: 餌の与えすぎや生体過密により栄養分が過剰になる

- 太陽光の照射: 直射日光で植物プランクトンの成長が促進される

- 照明時間の長すぎ: 人工照明でも長時間光が当たりすぎると増殖を招く

グリーンウォーター化してしまった飼育水の除去方法を教えてください。

次の方法を上から順番にお試しください。

- 照明の調整: 数日間消灯、または1日3時間程度に短縮。直射日光は遮光

- 水換え: 3日に一度、飼育水の半分を換水

- 殺菌灯の設置: 紫外線で植物プランクトンや微生物を殺菌

- アオコ抑制剤の投入: 最終手段として一時的に使用

グリーンウォーター化の予防策は何ですか?

次のような予防策があげられます。

- 生体数の見直し

- 給餌量と回数の調節

- 照明時間を8~12時間に調整

- ろ過システムの機能確認

- 定期的な水換え

グリーンウォーターは魚に良い影響を与えることもありますか?

はい、稚魚飼育などでは植物プランクトンが餌となり、青水として成長促進や色揚げ効果が期待できます。ただし室内観賞用水槽では鑑賞性が低下するため一般的には好まれません。

水槽の照明時間はどのように調整すれば良いですか?

一般的には8~12時間が適切です。グリーンウォーターを除去したい場合は1日3時間程度に減らし、状況を見ながら調整してください。

殺菌灯はグリーンウォーターの根本的な解決になりますか?

殺菌灯は発生したグリーンウォーターを除去するのに有効ですが、富栄養化や過剰な光などの根本原因は解決しません。環境改善と併用が必要です。

水換えだけでグリーンウォーターを完全に除去できますか?

水換えは有効ですが、それだけでは再発の恐れがあります。照明や生体数の見直しと併用することで効果的です。

他にも気になることがある場合は、トロピカを運営する東京アクアガーデンの公式サイトにある【アクアリウムお悩み相談】をご利用ください。

水槽のプロが所属するサイト運営チームです。

淡水魚・海水魚・水槽設備やレイアウトのことまで、アクアリウムに関する情報を発信していきます!

凄くわかりやすいです!!!!

青水は水槽の水が栄養がありすぎるのと日当たりで光合成がおき濃くなるので、生体数を減らしてフロッグピットなどの浮き草で富栄養化を抑えるのが一番いいと思います。

その他では植物プランクトンを餌にするタニシを入れるくらいですかね。

欠点としては水草もタニシも増えすぎて困るくらいです。

栄養を抑えるという意味では赤玉土がいいけど、あれは新規で立ち上げなら問題ないですが、既存の生体がいる水槽には不向きな事でしょうか。

青水が濃くなりやすい夏は浮き草を入れて抑制し、秋から冬は濃くなりにくいので浮き草撤去し金魚が冬越ししやすい環境にしています。

コメントありがとうございます!

青水はどんどん濃厚になってしまうので維持が大変ですよね。

自然の力(水草やタニシなど)で調整するのが一番安全で良いと思います!

悪臭は発生しないタイプのグリーンウォーターにて、少しだけ川の水(ミジンコはいない・動物プランクトンがいるかは不明)を加えてみた。物理・生物ろ過(スポンジフィルター)を過剰にきれいにしていたのを止める。この2つをやってみたら1週間で透明な水になった。片方が効果あったのか、両方の組み合わせによるものなのかは不明。参考になれば。

コメントありがとうございます!

川にすむ動物性プランクトンがわずかにいて、増殖後に植物性プランクトン(グリーンウォーターの成分)を食べたのかもしれませんね。

アクアリウムは日々実験・試行の繰り返しですので、面白い試みでこちらもためになります!

クロレラを餌として与えてると、残した場合に、直ぐにグリーンウォーター化します。

クロレラ錠剤は、ぼろぼろと水中で溶け広がりますので、水が濁ることがあります。

食べ残しはスポイト(アクアリウム用の大きいものが使いやすいです)などで回収してあげてください。

錠剤を一口サイズに砕いて与えると、すぐに口の中に入るため、溶け広がることが少なくなりますよ。

日当たりの良い窓の内側に水槽を設置してしまった為、気付いた時にはもう何をしても色が薄くなりません。30ガロンの水槽なので、そこそこ重い為 別の場所に移すのも無理な状況です。こんな状態でも殺菌灯はききめがあるのでしょうか?それくらいしかもう手段がありません。ちなみに値段を調べるとかなりピンキリで、どれが良いのか分かりません…m(_ _)m

殺菌灯の他に、グリーンFゴールド顆粒を使う方法があります。アオコ対策の薬は他にもありますが、〇トン用など、希釈が難しいのでグリーンFゴールド顆粒をよく使います。

しかし、それらで一時的に駆除できても日光が当たると再発してしまいますので、遮光カーテン(安いものでもOK)を付けることをおすすめします。それだけでかなり抑えることができます。

こちらの記事もご参考になってみてください!

https://tropica.jp/2019/04/30/post-27272/

そもそもとしてグリーンウォーターになりやすい人は水質が悪い、これにつきます。

水替えのペースが悪いかそもそも立ち上げの段階で水質の安定化が出来てないのが原因ですよね。

殺菌灯も根本的な解決にならず全水槽に導入するのも現実的ではないですし…

コメントありがとうございます。

グリーンウォーターの原因として、照明時間が長すぎる、というものもあります。

日々忙しくて、ついつい8時間以上照明をつけてしまうと他のコケも生えやすくなってしまいます。

根本的には適度な水換えで養分を減らすことと、照明時間を見直すのが効果的です。

照明の照射時間を減らし、薬剤にも頼り換水量も増やしましたが全くダメなので殺菌灯の導入しか無いと諦めてます…

アオコは一度発生すると、非常にしつこいです。根本的に解決するには、やはり殺菌灯が良いです。