海水魚水槽を運用している方の中で、魚以外の生体と混泳させて見栄えを良くしたいけれども、サンゴやイソギンチャクは敷居が高いと感じている方はいませんか。そのような方は、ヒトデを飼育してみてはいかがでしょうか。

ヒトデは種類次第ではサンゴなどよりも飼育が容易で、体色が色鮮やかなことに加え、その独特な形が目を引くために水槽内で良いアクセントになってくれます。ここでは、海水魚水槽で飼育するおすすめのヒトデの種類や、飼育上のメリット・デメリットなどをご紹介します。

ヒトデとはどのような生物か?

ヒトデとは棘皮動物門ヒトデ網に分類されている海生生物の総称です。世界中の海に分布しており、その種類は約2000種にも上ります。

漢字で表記すると「海星」、英語で「Starfish」の名が示す通り、「盤」と呼ばれる体の中心部分から放射状に5本の「腕」が伸び、形は星形(五芒星)をしているものが一般的です。

しかし、腕の数は種類によって様々で、8~16本程度の腕を持つものも少なからず存在し、中には40本に達するほど多数の腕を持つ種類もいます。

盤の下側中央部には口が付いており、体は上下に扁平な種類が多く、肛門は持つものと持たないものが存在し、持つものは口の反対側、つまり体の上側にあります。口の部分から各腕の先端にかけて「歩帯溝」という溝があり、その溝には「管足」と呼ばれる歩行に使う器官が並びます。

体は多数の石灰質の「骨板」で構成され、その骨板同士は筋肉で繋がっており、ヒトデが体をネジ曲げるなど運動ができる仕組みになっています。骨板は表皮で覆われ、種類によっては棘を持ち、中には毒がある種類もいるので取り扱いには注意が必要です。

体色はバリエーションに富み、赤色・黄色・青色・紫色など種類によって様々で、同種間においても個体差が大きいです。

食性に関しても、動物食性が強いものからデトリタス食性を持つものまで様々で、自然下では貝類や多毛類、甲殻類や海生生物の死骸などに加え、中にはサンゴを食べてしまうものもいます。そのため、海水魚水槽で飼育する場合は種類に気を付けてください。

また、一般的にヒトデは体内に「サポニン」と呼ばれる、界面活性剤の働きをする毒性物質を持っています。ヒトデが損傷したり死亡すると、サポニンが飼育水中に溶出して他の生体に悪影響を及ぼす恐れがあるので、ヒトデの状態には常に気を配ってあげてください。

ヒトデ飼育のメリット・デメリット

メリット

海水魚水槽でヒトデを飼育する一番のメリットは、鑑賞性が向上することです。基本的には星形ですが、五角形から円型に見える種類も存在し、水槽内での良いアクセントになります。また、体色もカラフルかつ鮮やかなので、1匹でも居れば誰もが目を引かれることでしょう。

それから、海水魚の餌の食べ残しなどを食べてくれるので、クリーナー生体としての働きも期待できます。そして、種類にもよりますが、サンゴなどの無脊椎動物よりも飼育が簡単で、ヒトデのために飼育環境を合わせる必要がないので、海水魚に適した環境のまま混泳できる点もメリットです。

デメリット

デメリットとしては、オニヒトデに代表されるようにサンゴを食害する種類が多いので、サンゴ水槽には基本的に入れられないことが挙げられます。オニヒトデは海水魚水槽でしばしば飼育される種類ではありますが、サンゴと混泳させるとサンゴが全滅してしまいます。

また、ヒトデは自然下では貝類を食べているので、コケ取り用にシッタカ貝などを入れていると食べられてしまうので注意してください。

そして、前述したようにヒトデは一般的に体内にサポニンを有しており、ヒトデが死亡するなどしてサポニンが体外に放出されると、飼育している生体に悪影響を及ぼす恐れがあります。

さらに、ヒトデの種類によってはサンゴなどと同等の飼育難易度を誇るものもいるので、飼育する際は事前によく調べておくことが重要です。

おすすめのヒトデの種類と飼育法について

ここでは、海水魚水槽で飼育するおすすめのヒトデの種類をご紹介します。ちなみに、ヒトデの大きさは輻長(ふくちょう)と言って、体の中心部から腕の先端までの長さで表すので注意してください。

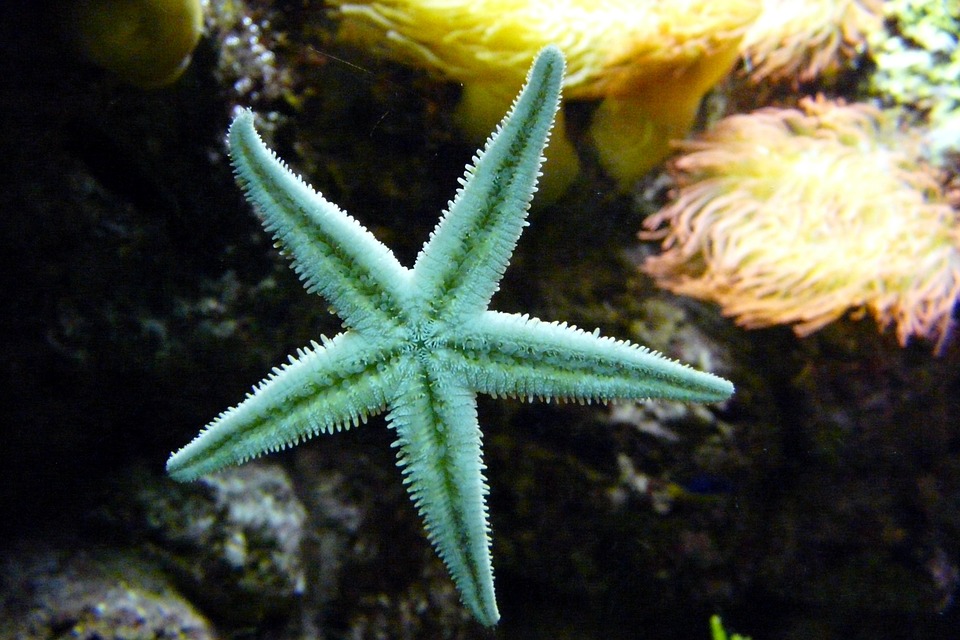

アオヒトデ

最大で20cmほどに達する五芒星形のヒトデで、全身が鮮やかな青色に発色する奇麗な種類です。海水魚を飼育できる環境が整っていれば問題なく飼育できることが多いですが、水質の変化に敏感な個体も見受けられるので、水合わせや硝酸塩の蓄積には注意してください。

本種はサンゴを積極的に食べる種類ではないのですが、表皮がデリケートなのでサンゴの触手に触れると、本種の方がダメージを受けて溶けてしまうことがあります。そのため、サンゴやイソギンチャクといった刺胞動物との混泳は避けた方が無難です。

本種は食が細いこともあり、餌に関してはライブロック表面の有機物や海水魚の食べ残しを食べるので、特別に用意しなくても大丈夫です。

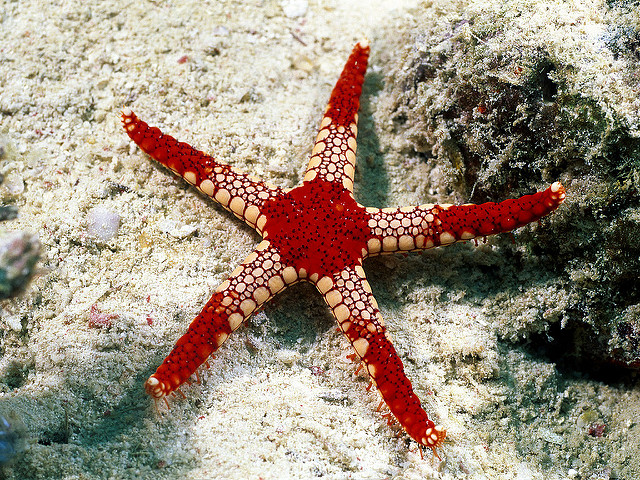

ジュズベリヒトデ

最大幅長10cm程度のヒトデで、数珠を並べたような派手な幾何学模様が人気の種類です。体色は全身が赤色になるものや、赤色を基調に腕の付け根部分が白色になるものなど、個体差が大きいためコレクション性が高いことも魅力です。

飼育に関しては海水魚を飼育する条件と同一で構いませんが、水質にはややうるさく硝酸塩の蓄積に弱い傾向にあるので注意してください。本種もアオヒトデと同様に表皮が弱いため、刺胞動物との混泳は避けた方が良いでしょう。

餌に関しては何でもよく食べてくれるので、海水魚用の人工飼料や乾燥クリルなどを与えれば問題ありません。

コブヒトデ

最大で15cmほどに達するヒトデで、その名の通り体の上側に並ぶコブが特徴で、体色はバリエーションに富みます。

もともとはヒトデ類のみを食べるフリソデエビの餌用に流通していましたが、丈夫で飼育しやすく体色のパターンも多いことから、近年では観賞用として評価されています。ヒトデ類の中では最も飼育しやすい種類の1つで、海水魚の飼育ができている環境であれば問題なく飼育が可能です。

餌も何でもよく食べるので、海水魚用の餌をそのまま与えればよく、食べ残しなどを食べてくれるクリーナー生体としても活躍してくれます。

アカヒトデ

輻長10cm程度になるヒトデで、全身の鮮やかな赤色が印象的な種類です。飼育は容易な部類で、海水魚が飼育できる水槽環境ならば問題は生じないでしょう。

それほどデリケートな種類ではなく、サンゴへの害も少ない方なので、サンゴ水槽で混泳させているアクアリストもいます。ただし、餌が不足するとサンゴを食害してしまうので注意してください。

餌に関しては海水魚用の人工飼料やクリル、貝の剥き身や魚の切り身など何でもよく食べてくれます。

マンジュウヒトデ

最大輻長は15cmほどに達するヒトデで、成長した個体は腕の間が塞がり、五芒星形ではなく五角形から円型になります。体も他の種類よりも厚みがあり、その饅頭のような見た目が名前の由来になっています。

丈夫なので飼育難易度は低く、そのヒトデらしからぬ姿と豊富なカラーバリエーションにより、海水魚水槽では良いアクセントとなるでしょう。本種は自然下ではサンゴを食べているので、サンゴ水槽での混泳はできません。

餌については他のヒトデと同様に、海水魚用の人工飼料などに餌付くので、クリーナー生体としても期待できます。

まとめ・ヒトデ飼育のメリット・デメリットとおすすめの種類について

ヒトデはその形とカラーバリエーションから鑑賞性が高い生物で、水槽内に居ればよいアクセントになってくれます。種類によってはサンゴなどよりも飼育が容易で、餌の心配がなくクリーナー生体としても働いてくれるメリットがあります。

しかし、ヒトデは自然下ではサンゴを食べている種類も多いので、サンゴ水槽での混泳は基本的には避けた方が良いです。また、体内にはサポニンが含まれており、ヒトデが弱ったり死亡すると体外に放出され、水質を著しく悪化させる点には注意してください。

水槽のプロが所属するサイト運営チームです。

淡水魚・海水魚・水槽設備やレイアウトのことまで、アクアリウムに関する情報を発信していきます!

![(海水魚 ヒトデ)マンジュウヒトデ おまかせカラー Mサイズ(1匹) 本州・四国限定[生体]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51eKd9vNoPL.jpg)

コメント

飼育しているヒトデがエサを食べてくれません。水温は大丈夫、塩分濃度大丈夫、餌は色々変えてみています。しかし、食べてくれません。水槽にいる3匹とも食べてくれず、ずっと同じ場所に居て動きません。何か良い対策法はありますか?

ヒトデの真横に餌を配置しても食べてくれないでしょうか。

ヒトデも、導入したてなどは動かないことがありますので、様子を観つつ、ヒトデに餌があることを伝える感じで傍に置いてみると良いかと思います。

ヒトデは雑食性が強いので、じつはコケなどを食べているかもしれません。

ヒトデを何度か入れてますが入れた途端に動かなくなり何日か後に溶け始めます。なにが原因でしょうか。また対策や動かなくなっても溶けてなければ動くようになりますか?

水質があっていないのかもしれません。水合わせを慎重にすると良いかもしれませんね。

ヒトデは死んでしまうと溶けてしまいます。水槽の飼育水も汚れてしまいますのですみやかに回収してあげましょう。

ヒラモミジガイが半分になって動かないんですけどどうなってるんですか?

実際に拝見しておりませんので正確な回答ではないことをご了承ください。

既に亡くなっていると思われます。

残念ですが、亡くなった生体は水質悪化を防ぐために、すぐに水槽から取り出します。

よろしくお願いいたします。

はじめまして。

ヒトデについて詳しい記事を書いてくださりありがとうございます。

ヒトデの飼育についてお聞きしたいことがあります。

前に水族館でヒトデを見てからヒトデにハマり、ヒトデが可愛くて仕方なくなりました。

もっとヒトデの近くにいたくて、家でヒトデ(小さめのサイズのもの)を何匹か飼育したいと考えています。

・海へ行けない場合、ヒトデはどのように入手すればよいでしょうか?ネットで売っているものを買うのが一般的でしょうか?

・海へ行ける場合、ヒトデはどこで捕まえられるのでしょうか?(捕まえてもいいものなのでしょうか?)岩場にいたりするようですが、どのような場所で探すのが良いのでしょうか。

(実際近くに海がないので、なかなか行けないのが現状です)

・飼育にあたり何を用意すればよいのでしょうか?(水槽・海水の素・フィルター・底砂・餌などがあれば飼育できるのでしょうか。)

・飼育に関して気を付けることはありますでしょうか?

なかなかヒトデに関する情報が手に入らず、たくさん聞いてしまい申し訳ありません。(まだまだ分からないことはたくさんあります…)

また、知識が浅くて抽象的で答えにくい質問になってしまい、申し訳ありません。

もしよろしければ教えて頂けたらありがたいです。

コメントありがとうございます。

ネット通販やショップで購入するのがおすすめです。

海で採集する場合は、干潮時の岩場で探すのが良いですが、足元が滑るなど危険も伴うためあまりお勧めできません。

ヒトデ飼育は通常の海水魚水槽の設備で問題ありませんが、ヒトデは死ぬとサポニンという毒性のある成分を放出します。

他に生き物を飼育している場合、ダメージは避けられないので、その点はご了承ください。

こちらの記事もご覧いただくと、イメージしやすいです。

・【触れたらダメ!】毒がある海の生物を水槽で飼育するための注意点とは?

https://tropica.jp/2020/06/06/post-30230/

よろしくお願いいたします。

お返事いただきありがとうございます。

まずはショップで探してみようかと思います。

水槽で生き物を飼育したことすらないので不安だらけですが、海水魚水槽について調べてみようと思います。

(トロピカのYouTubeもいくつか見させていただいております…!)

ヒトデを迎えられるように頑張ります。

こんにちは。

自宅でコブヒトデを飼育しています。

今日昼前に水換えをしたのですが、先程確認するとコブヒトデのコブが2つほどとれていました。

まだ管足は動いているので死んではいないと思うのですが、弱っているのでしょうか、、、何かできることがあれば教えていただきたいです!(>人<)

傷ついたヒトデは毒素を出してしまいますので、かわいそうですが隔離をおすすめします。

コブヒトデのコブが取れる原因としては、水質悪化とエビなどからの攻撃があります。

水換え直後とのことですので、水温か比重が合わなかった可能性が高いと考えています。

こちらのコラムもご参照ください。

・いつの間にか水槽に混入・発生する生き物とは!入れた覚えのない生き物について

https://t-aquagarden.com/column/aquarium_harmful_creatures

よろしくお願いいたします。